LANDISK(ランディスク)は、業務用として取引先とのやり取りや商談記録、資料や企画書、進行中のプロジェクトデータ、業務用の設計図や帳票類の他、個人用として家族や友人との思い出の写真・動画、趣味で集めたコレクションデータなど、幅広いデータを保存している事が多い、信頼性の高いNAS(ネットワークストレージ)の1つです。

しかしながら、そんなLANDISKから突然「カチカチ」「ジー」「ブーン」等の異音が聞こえてきたら、誰しもが戸惑い、不安を感じてしまうものです。

「中のデータは大丈夫?」「この音、放っておいてもいいの?」

異音はLANDISK内部で異常を示すサインであることが多く、データを失いたくない方は慎重な対応が求められるものです。HDDの故障、ファンの異常回転、あるいは電源や制御基板のトラブルなど、LANDISKから異音が発生する原因は様々です。LANDISKから異音が聞こえた際に誤った対処を行うと、状態が重篤化するだけでなく、大切なデータが消失する危険性も高まります。

本記事では、LANDISKから異音がする際に知っておきたい基礎知識や音の種類ごとに異なる原因の他、適切な対処方法までわかりやすくまとめていきます。

LANDISKから異音がするときに確認したい事

LANDISKから異音が聞こえてきた場合に、最も大切なのは「焦って操作を続けないこと」です。異音は単なる機械的な音ではなく、LANDISK内部の部品に異常が発生している「サイン」であるであることがほとんどです。特に以下のような物理的なトラブルが発生しているケースが多く、慎重な対応が求められます。

・LANDISKから異音がする場合に生じている主なトラブル例

| ハードディスク(HDD)の故障や劣化 |

|---|

| 冷却ファンの摩耗や異常回転 |

| 電源装置や制御基板のトラブル |

・異音を確認した時にはまずは、落ち着くことが大切

LANDISKは通常、電源を入れただけでもHDDやファンに負荷がかかります。そのため、LANDISK内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困る・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合には、LANDISKから異音が聞こえた段階で一度、電源を落としてそれ以上の操作を控えるようにしましょう。

・異音の確認ポイント

- どんな音がするか(音の種類)

- どのタイミングで音が鳴るか

- どの部分から音がしているか

- 音は一時的か、継続的か

- 通常の動作音との違いを確認する

- ファンレスモデルかどうかを確認する

1.どんな音がするか(音の種類)

例として「カチカチ」「ジー」「ブーン」など、できるだけ近い表現で音を記録しておくと、LANDISKに問題が生じた原因の特定に役立ちます。

2.どのタイミングで音が鳴るか

電源投入時、アクセス時、一定間隔ごとに鳴るなど、発生のタイミングはLANDISKのどの部品に不具合が生じているかを判別する重要な手がかりになります。

3.どの部分から音がしているか

LANDISKから異音が聞こえた時には背面ファン付近か本体中央部など、耳を近づけておおまかな音源位置を把握することも重要です。

4.音は一時的か、継続的か

異音はLANDISKを起動させた時だけなのか、常時鳴っているのか等、一時的、継続的に鳴るのかも確認するようにしましょう。異音は継続して鳴る場合の方が重度の異常である事が多いものです。

5.通常の動作音との違いを確認する

HDDやファンは、動作中にある程度の「シャー」「カタカタ」等の音を発することがあります。そのため、音が聞こえる=異音とは限らないものです。LANDISKから普段より大きい、突発的、不規則に続く音が鳴る場合には異音が発生していると判断しましょう。異音がする際にはLANDISKにアクセスができない、共有フォルダに入れない、ファイルやフォルダが開かない、そもそもLANDISKが起動しないなどのトラブルがすでに発生していることが多く、そのような際には異音=LANDISKに重篤な障害が生じているサインであると認識した方が良いものです。

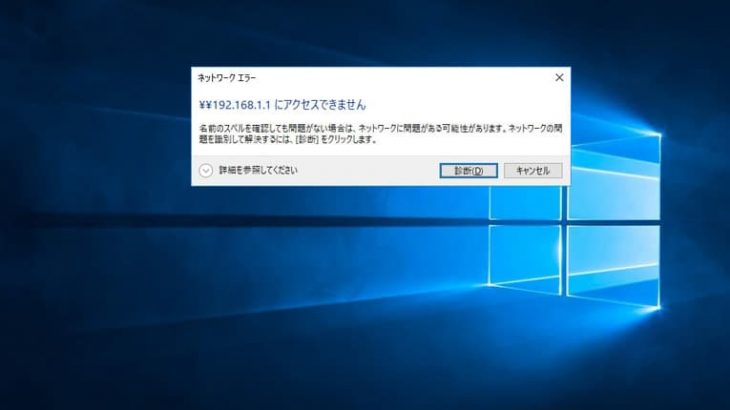

↓LANDISKに接続・アクセスができない状態でお困りの場合にはこちらも参照ください。

6.ファンレスモデルかどうかを確認する

LANDISKの中には冷却ファンを搭載していないファンレスモデルも存在しています。該当機種で異音がする場合にはファンではなくHDDや電源ユニットからの音と判断することができます。

※お使いのLANDISKがファンレス(冷却ファンが搭載されていないモデル)かどうかは、製品の仕様ページや取扱説明書を確認しましょう。よくわからない場合は無理に操作を進めることは止めて機器の電源を切る事を優先した方が良いものです。

このように、音の性質やタイミングや場所を丁寧に確認することで、LANDISKに発生した異音の原因をある程度絞り込むことが可能となります。確認した内容は後の診断や復旧相談でも非常に役立つものです。ただし、データを失いたくない方はLANDISKから異音が聞こえた時点でNAS本体の電源を切る、使用を止めることから始めましょう。異音が出た時点でLANDISKをそのまま使い続けることは大変危険な行為になりえます。

次のステップでは、音の種類ごとに考えられる原因を紹介していきます。

LANDISKでよく聞こえる異音の種類と原因

LANDISKから発生する異音には、いくつかのパターンがあります。LANDISKから生じる異音の種類ごとに考えられる原因が異なり、それぞれで対処法や注意すべきポイントも変わってくるものです。ここでは、LANDISKに発生する代表的な異音の例を取り上げていきます。

1.カチカチ・カタカタという断続的な音が鳴る

・原因として考えられるもの:

| HDDのヘッドが読み取りを繰り返している(リトライ) |

|---|

| セクタ不良によるアクセス失敗 |

| HDDの経年劣化による動作異常 |

※HDDの「ヘッド」は、針のような部品でプラッタ(円盤状のデータが入った部品)上を動いて情報を読み取ります。このヘッドに異常があると同じ場所を何度も読み取ろうとして「カチカチ」「カタカタ」「カッコンカッコン」「カチカチ」等の音が鳴ることがあります。

このような音が繰り返し鳴る場合には、LANDISK内のHDDに重度の物理障害が発生している可能性が高く、通電を続けるだけでも状態の悪化を招く他、全てのデータが消失する事態に陥ることも多いため注意が必要となります。データを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを検討しましょう。

1.ジー・ジジジという連続音や摩擦音

・原因として考えられるもの

| ファンの軸ブレや摩耗による異常回転 |

|---|

| ホコリや異物の混入による回転不良 |

| HDDの内部部品がこすれている状態 |

※ファンの音は比較的LANDISK本体背面から聞こえることが多く、「風切り音」と異なる不規則な音や擦れるような音が続くことがあります。

※LANDISKのファン周辺から異音が発生している場合にはファンの不具合、中央付近であればHDDからの異音である事が推測されるものです。

2.ブーン・ウィーンなど、唸るような低音

・原因として考えられるもの:

| ファンの共振や振動増幅 |

|---|

| HDDがスピンアップできずに空転している |

| 電源装置(電源ユニット)の異常動作 |

※「スピンアップ」とは、HDD内部のディスクが高速回転を開始する動作を指します。スピンアップがうまくいかないと、HDDは正常に動作できずに異音だけが生じることになります。

※このような異音は比較的鈍く聞こえることが多いものの、LANDISKに無視できない重大な異常が出る前触れである事もありえます。

3.カチッ・カタンと単発で鳴る音

・原因として考えられるもの

| HDDのヘッドが停止時に癒着していたものが剥がれる音 |

|---|

| 起動時の初期動作エラー |

| 電源リレーや制御基板の異常反応 |

※LANDISKの起動時に一度だけ「カチッ」と音がするのは正常な場合もありますが、何度も鳴る、または起動のたびに異音が繰り返して鳴る時には深刻な故障の兆候であることが大半です。

4.音がまったくしない(無音状態)

・原因として考えられるもの

| 電源系の故障でLANDISKが起動していない |

|---|

| HDDが完全に停止している(モーターが回っていない) |

| ヘッドとプラッタが癒着している状態 |

※「癒着」とは、HDDのヘッドがプラッタに張り付いた状態のことを指し、動作音が一切出ずに起動不能になる危険な状態です。

まったく音がしない=正常というわけではなく、LANDISK内の異常が進行して動作不能になっている可能性もあるため注意が必要となります。音がしない、ファンだけが回っている様な時にもLANDISKに通電し続ける、電源の入り切りや再起動など簡単にできることを試すだけで取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえるものです。

↓LANDISKが起動しない状況でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

LANDISKに異音が発生した際には、HDDやファン、基板などのいずれかに異常が出ている可能性が高くなります。症状を自己判断で軽視せず、データの安全性を最優先に考えることが重要です。次のステップでは「やってはいけない対応」について確認していきましょう。

LANDISKに異音が生じた時にやってはいけない対応

LANDISKから異音が発生した場合に焦って自己判断で操作や作業を進めてしまうと、症状が悪化したり、大切なデータを完全に失ってしまったりする事態に直結することがあります。LANDISKから異音が聞こえた時点でまずは落ち着いて、以下のような対応は避けるようにしましょう。

- 電源の入れ直しや再起動を繰り返す

- HDDを取り外してパソコンに直接接続する

- 異音がする状態で無理にバックアップやデータコピーを行う

- データ復旧ソフトを使う

- ファームウェアのアップデートを試みる

- HDDの交換を行う

- 分解・開封を行う

- 出張業者やその場対応の簡易復旧業者に依頼する

1.電源の入れ直しや再起動を繰り返す

LANDISKに異音が生じた原因がHDDや基板の故障であった場合に通電し続ける、電源の入り切りや再起動を繰り返すことで内部部品に過剰な負荷がかかり、物理的な損傷が進行するおそれがあります。

特にヘッドとプラッタが癒着している状態やヘッドが損傷している状況では、電源の入り切りや再起動を行うたびにプラッタ表面に傷が入り、溝ができたりしてデータ領域そのものが無くなってしまう事もあります。状況が分からない段階での電源操作は避けるようにしましょう。

2.HDDを取り外してパソコンに直接接続する

LANDISKは多くのモデルでRAIDでの運用を基本としています。LANDISKに限らず、RAIDで構築されていたHDDを単体でWindowsのパソコンやMacに接続してもHDDは認識されないものです。また、LANDISKに搭載されているファイルシステム(XFSやEXT4など)はLinux系であり、一般的なパソコンでは「フォーマットしますか?」と表示されるだけで、中のデータは見ることはできない仕様となっています。

・LANDISKからHDDを取り外して直接パソコンに接続した場合のリスク

| HDDの物理的損傷やファイルシステムの破壊が進む |

|---|

| OS側による自動マウント処理でデータの上書きやRAID情報が破損する |

| RAID崩壊を引き起こす |

| ディスク管理ツールの誤操作による初期化やパーティション消失が起こる |

※LANDISKの一部の1ドライブ構成モデル(例:HDL-AAシリーズ、HDL-TAシリーズ)はRAIDを使用していませんが、それでも内蔵HDDを直接パソコンに接続することによってデータが意図しない形で上書きされる、故障具合が悪化する、ファイルシステムが破壊される、損傷箇所が増える等、取り返しのつかない状況に陥ってしまうことが大半であるため、注意が必要となります。

※LANDISKからHDDを取り外した後、元の位置に戻しただけでRAIDのリビルド(再構築)がかかることが大半であることも注意点として挙げられます。RAIDのリビルドによって複数のHDDが完全に故障することも多いため、LANDISK内のデータを失いたくない方は本体からHDDを取り外す方法は選択肢から外した方が良いものです。

3.異音がする状態で無理にバックアップやデータコピーを行う

LANDISKに異音が発生している=内部で部品が正常に動作していない、故障が疑われる状態となります。そのような場合にファイルのコピーやバックアップを行おうとすると、LANDISK内でデータが保存されているHDDへの負荷が高まり、読み取りエラーや書き込み不良が発生する他、すべてのデータが失われる事態に直結することも多く起こりえるものです。部分的なファイル破損や完全な読み取り不能になるケースも多いため、「今なら少しぐらいLANDISKが動くかもしれないから急いでバックアップを取ろう」と判断するのは止めておきましょう。LANDISKから異音が聞こえた時点で深刻な障害が発生しているサインであることが多く、手を止めることが重要となります。

4.データ復旧ソフトを使う

無料、有料を問わず、データ復旧ソフトはLANDISKに使われている特殊なファイルシステム(XFS/EXT形式など)やNASやRAIDサーバーなどの複雑な構造で動作している機器に対応できないことが大半です。そのため、復旧ソフトの機能を使うことでLANDISKの状態が悪化する他、ファイルシステムが破損される、データが意図しない形で上書きされる危険性が高まります。

また、LANDISKから異音が聞こえる時点でHDDに物理障害が生じていることがほとんどであり、そもそも復旧ソフトの機能が使えない事の方が多いものです。無理やり復旧ソフトの機能やスキャンをかけることで取り返しのつかないくらいNASおよびHDDが故障してしまうことも起こりえます。異音が鳴った・LANDISKが正常に動作しなくなった時点でデータ復旧ソフトを使う方法は選択肢から外しておきましょう。

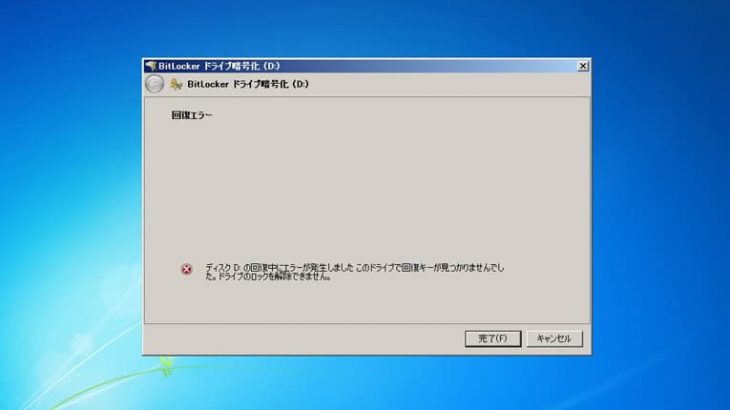

5.ファームウェアのアップデートを試みる

ファームウェアの更新はLANDISKなどの機器が正常に動作している状態でのみ行うべき対応となります。異音が出ている=不安定な状態でファームウェアのアップデートを実行すると、書き込み中に処理が止まり、さらなる障害(ソフトウェア破損や起動不能)を引き起こすおそれがあります。

6.HDDの交換を行う

LANDISKから異音が鳴る様な場合に、「HDDを交換すれば直るかも?」と考える方もいますが、安易にHDDを交換すると、状況が重篤化することがほとんどであるため、注意が必要となります。

・LANDISKから異音が発生した際にHDDを交換するリスク

| RAID構成が崩れて、データが消失する可能性が高い |

|---|

| RAID崩壊を引き起こす |

| ファイルシステムに不具合が生じてデータの読み取りが不可になる |

| データが意図しない形で上書きされる |

| HDDの故障具合が悪化する、HDDの故障本数が増える |

※IODATAのNAS、LANDISKに限らず、RAIDを構築しているHDDが故障した際には他のHDDも同様に故障している、もしくは壊れかかっていることがほとんどです。LANDISKから異音が聞こえる、共有フォルダにアクセスができない、NASが起動しない、ランプが赤や緑で点滅する、ビープ音が鳴るなどの症状が出た際に安易に故障が疑われるHDDを交換するとデータの復旧や機器の修理ができないばかりか全てのデータ消失する事態に直結することも多く起こりえるものです。異音が発生したLANDISK内のデータが大事・早く安く確実に取り出したいと考えた場合にはHDDの交換を行う前にプロのデータ復旧業者の無料相談を利用しましょう。後悔する結果に繋がることを防げます。

↓LANDISKからデータを取り出したい・費用を抑えて復旧したい方はこちらの記事もご確認ください。

7.分解・開封を行う

LANDISK本体を自分で開けて確認したくなる気持ちはわかりますが、一般環境下での開封はホコリや静電気による二次障害を引き起こす原因となります。

また、HDDや基板に触れることで内部部品を破損させるリスクもあり、復旧作業の難易度が大きく上がります。そのため、分解による作業はクリーンルームなど専用環境下での作業が必須となるものです。

8.出張業者やその場対応の簡易復旧業者に依頼する

現地に訪問して対応を行う出張業者の中には、適切な環境や設備を持たずにその場でLANDISKの分解や修復を行おうとする例もあります。

LANDISKから異音がする際にはHDDに物理障害が発生していることが大半で、LANDISKの修理やデータ復旧作業を行う為にはクリーンルームなどの専用環境下で深い専門知識や高度な技術力、経験値を持った専門の技術員が安全に機器を開封・分解して修理・復旧作業を進める必要が出てきます。人間の手術を専門の手術室で専門の医師が行うのと同じイメージです。出張業者やクリーンルームが無い復旧会社でLANDISKおよび内蔵HDDの修理・データ復旧作業を行うことは状態が重篤化するだけになりえる他、データが消失するリスクも急激に高まるものです。

※LANDISKに異音が発生した場合には、「無理な操作をせず、まず電源を切る」「音やランプの状態、型番などを記録して冷静に判断する」ことが最も重要となります。

次のステップでは、異音が発生したLANDISKからデータを守る方法を紹介していきます。

異音の放置は危険!LANDISKのデータを守るための安全な対応方法

LANDISKから異音が聞こえた時には「データが消えてしまうのでは?」と不安になるのは当然です。しかしながら焦って作業や操作を進めてしまうと、本来取り出せたはずのデータまで完全に失ってしまう危険性が高まります。ここでは、異音が発生したLANDISKから大切なデータを守る・安全な対処方法を7つのステップに分けて紹介していきます。

- すぐに電源を切る

- 状況を記録する

- 無理に自己対処を行わない

- LANDISK本体を動かさない

- ケーブルの抜き差しを繰り返さない

- 修理とデータ復旧の違いを理解する

- データ復旧業者に相談する

1.すぐに電源を切る

LANDISKから「カチカチ」「ジー」「ブーン」などの異音が出た場合には、まずは速やかにNAS本体の電源を切り、LANケーブルやACアダプターも外して通電を完全に停止させることから始めましょう。

※異音の例:「カチカチ(ヘッドの動作異常)」「ジー(読み取りループ)」「ブーン(モーターの異常回転)」などが多く報告されている異音の例になります。

2.状況を記録する

LANDISKはLinuxベースで動作しており、WindowsのパソコンやMacでは認識できないXFSやEXT4ファイルシステムを使用しているモデルが大半で、自力での対応が難しい構造になっています。LANDISKからデータを失いたくない・早く安く確実にデータを取り出したいと考えた場合には復旧依頼時に役立つよう、以下の情報を記録しておきましょう

・LANDISKから異音が鳴った時に確認しておきたい内容

| 異音が鳴った時に確認したい項目 | 詳細 |

|---|---|

| LANDISKの型番と容量 | LANDISKの型番や容量は本体のラベルから確認することが可能です。例:HDL4-HA16 / HDL4-XA32 / HDL6-HA36 / HDL2-TA2 など |

| 音の種類・タイミング | 例:電源投入直後にLANDISK内部からカチカチ音がするなど |

| ランプの点滅状態 | 赤や緑で点滅するなど |

| 使用状況 | 落下・移動・停電などが直前にあったか |

| RAIDの種類 | RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60など |

※可能なら異音の鳴り方や動画も撮影しておくとベターです。

※RAIDの種類(レベル)が不明な場合にはHDDの台数を確認しておきましょう。

これらの情報は復旧業者にとって診断精度を上げる重要な手がかりとなります。

↓LANDISKのランプが赤く点滅した時にはこちらも参照下さい。

3.無理に自己対処を行わない

LANDISKから「異音は鳴っているけれども今のうちにバックアップを取れるなら取って置こう」と考えがちですが、これは危険な行為になりえます。異音がする時点でLANDISKに重篤な障害が発生していることが大半で、無理にバックアップを取ろうとすると読み取りエラーやファイル破損を引き起こす危険性が高まります。

LANDISKに異音が出ている状態では、ヘッドが正常なトラックを読み込めていない可能性もあり、ファイルコピー中にセクタの再試行やフリーズが発生して、復旧が難しくなるケースに直結することもありえます。少しでも異常を感じたら、「完全にNASを停止させる、ユーザーは操作を行わない」ことが最優先となります。

4.LANDISK本体を動かさない

異音が出ている状態で通電したままLANDISK本体を持ち上げたり移動させたりすると、HDD内部のヘッドとプラッタに大ダメージを与える可能性があります。

特にヘッドとプラッタに癒着が起きている場合やヘッドに損傷がある際に稼働中のLANDISKを動かすとプラッタ表面に傷が入り、データ復旧の難易度が一気に跳ね上がることがあります。LANDISKに異常が出た場合には電源を切って元の場所から動かさず、風通しの良い場所に安静に保管するように心がけましょう。

5.ケーブルの抜き差しを繰り返さない

LANケーブルやACアダプターの抜き差し、再起動の繰り返しはLANDISKに発生した障害の状態を悪化させる恐れがあります。LANDISKに限らず、NASは再起動を行うたびに起動シーケンスやRAIDチェックを実行するため、その動作がHDDに追加負荷を与えてしまいます。

一度LANDISKの電源を落としたら、復旧の方針が決まるまではそのままの状態を維持しましょう。

6.修理とデータ復旧の違いを理解する

メーカーでも一部でデータ復旧対応を行っていることがありますが、対応範囲は主に軽度な論理障害に限られるものです。LANDISKに異音が出ている時点で物理障害が発生している疑いが強く、メーカー対応ではHDDが初期化されるか、新しいHDDと交換されて返却されるケースがほとんどです。つまり、機器本体は動作可能な状態に直ってもデータは完全に消去された状態で戻ってくる可能性が高いということになります、LANDISK内に保存しているデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には機器の修理よりもまず、プロのデータ復旧業者への相談を優先しましょう。

↓LANDISKの修理を検討されている方はこちらも参照ください。

7.データ復旧業者に相談する

LANDISKから異音がするようになった際にNASから早く安く確実にデータを取り出したいと少しでも考えた場合には手を止めてデータ復旧業者の無料相談を利用することが問題解決への近道となります。

LANDISKから異音が鳴る原因の多くは、HDDの物理的故障によるものです。そのため、電源の入り切りや再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできることを試すだけでHDDに負荷がかかり、状態が悪化する可能性があります。異音が発生してLANDISKにアクセスができない、NASが起動しない、本体のランプが赤や緑で点滅する、ビープ音が鳴るなどのトラブルが生じた場合には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

・データ復旧業者の選び方

LANDISKに問題が生じた際に「データを失いたくない」「早く・安く・確実に問題を解決したい」と思った場合には、手を止めてデータ復旧業者の無料相談を利用する方法が最善の選択肢になりえます。

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用環境下や専用のラボで復旧・修理対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめのデータ復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で修理・復元作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを可能にしています。LANDISKやTeraStation、LinkStationなどのNASやRAIDサーバー、パソコン、HDD、SSD、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど様々な機種に対してデータ復旧の実績も多くあり、安心です。

異音の原因がHDDかファンかを見分けるポイント

LANDISKから異音がする時に、その音が「HDD由来」か「冷却ファン由来」かを判断することは、データ保全の観点で非常に重要です。ただし、実際には音の種類や位置だけで判断するのは非常に難しく、誤った判断がデータ消失につながる危険性も高まるものです。

特に「ブーン」という音は一見、ファンの異常音にも思えますが、HDDのスピンドルモーターの異常や回転不良によって発生しているケースも多く、注意が必要です。

・HDDとファンの異音を見分けるための基本ポイント

| 判別要素 | ファンの異音に多い特徴 | HDDの異音に多い特徴 |

|---|---|---|

| 音の位置 | 本体背面(排気口付近)から聞こえることが多い | 本体前面や中央付近から響くように聞こえる |

| 音のリズム | 一定周期の回転音(ウィーン、ブーン) | 不規則な断続音(カチカチ、カタカタ、カタンカタン、カッチン、ジーなど) |

| 音の変化 | 起動後しばらく経って落ち着くことが多い | 起動直後から継続、あるいは徐々に大きくなることが多い |

| その他 | 手をかざすと風の流れや振動を感じる場合がある | 明確な振動がなくても内部でヘッドやモーターの異常が進行していることがある |

・ブーンという音=必ずしもファンの音ではない

LANDISKから鳴る「ブーン」という音は、多くの人がファンの唸り音と思いがちですが、HDDのモーター異常や回転ズレなどが原因となっていることも多く、素人判断では見分けがつかないことがほとんどです。

また、ファンからの異音と誤認してLANDISKに通電を続けた結果、HDD内部でプラッタに傷が付いたり、最悪の場合ヘッドクラッシュに至ったりする事も起こりえるものです。

※なお、稀にHDDとファンの両方で異常が発生していることもありえます。異音の発生源の特定が難しい場合や心配な時には、安易な判断を避け、まずは通電を止めることから始めましょう。

・ファンレスモデルとの照合も1つの目安

LANDISKにはファンが搭載されていないファンレスモデルも存在します。ご自身の使用している機種がファンレスモデルであるにも関わらず、異音がする場合には、HDDの異常と判断した方が良いものです。

※LANDISKから聞こえる異音の発生源がHDDかファンかを自力で正確に判断するのは非常に難しく、誤った対応を行うとデータが失われる事態に直結することも多く起こりえるものです。判断に迷ったときには、速やかにLANDISK本体の電源を切り、プロのデータ復旧業者に相談することが安全な選択肢となります。

異音がする時には一時的にLANDISKにアクセスができても油断禁物!

LANDISKから異音がしているにも関わらず、「まだフォルダを開ける」「データが一部見えている」などの理由で、そのまま使い続けようとする方は少なくありません。しかしながら、これは非常に危険な行動となります。

HDDから異音が出ているということは、すでに物理的な障害が進行している状況です。仮にアクセスができたように見えても、それは「完全に壊れる直前の一時的な読み取り成功」にすぎず、信頼できる状態ではないことがほとんどです。このような状態で無理にバックアップを取ろうとすると、読み取りエラーの連続によりヘッドとプラッタがダメージを受け、致命的な損傷を招く恐れがあります。

また、通電状態が続くこと自体が障害を悪化させる要因にもなりえます。アクセスできるように見える=安全という思い込みは捨てて、「異音がしたら即停止」という判断ができるようにしましょう。

特に停電の後にLANDISKに問題が生じた時にはNASおよび内蔵HDDが物理的・機械的に故障していることが大半であるため、データを失いたくない方は機器の電源を切ることを優先した方が良いものです。

異音がするLANDISK内に大切なデータが入っている、無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた時には、その時点で操作をやめ、速やかにプロのデータ復旧業者に相談するのがもっとも安全な対応となります。

↓停電の後にLANDISKにトラブルが発生した時にはこちらも参照ください。

LANDISKの異音に関するよくある質問(Q&A)

LANDISKから異音がした際に多くの方が疑問や不安を感じるポイントをQ&A形式でまとめました。トラブルを悪化させないためにも以下の項目をご確認ください。

Q1:「ピーという音とカチカチ音、どちらが危険ですか?」

A:「ピー」などのブザー音はLANDISK本体の自己診断機能による警告で、HDDの故障やRAIDの異常を知らせていることが多いものです。

一方、「カチカチ」等の異音はHDD内部のヘッドが繰り返し動作していることを意味しており、物理的な障害が発生している可能性が極めて高い状態となります。どちらもデータが消失する危険性が高まっていることを示すサインですが、カチカチ音はHDD内部の損傷が進んでいると推測されるため、より緊急性が高いケースが多いといえます。

Q2:「異音が止まったら直ったということですか?」

A:いいえ。異音が止まったからといってLANDISKが直ったとは限りません。

※異音の種類や症状の進行度合いには個体差がありますが、状況の悪化を防ぐためにも通電を止めることから始めましょう。

異音が止まった際にはむしろ、HDDのスピンドルが停止した、ヘッドがプラッタと癒着したなど、故障具合が悪化して、完全に動作不能になった結果として音が出なくなったこともありえます。異音がなくなった=安全とは考えないようにしましょう。

Q3:「アクセスできるうちにバックアップした方が良いですか?」

A:一見、LANDISKにアクセスができる状態に見えても、異音がしているという時点でHDDの障害具合は進行していることがほとんどです。そんなときにバックアップを行おうとすると、データを読み取るためのヘッドがプラッタ上の障害部分を繰り返し通ることでプラッタに致命傷を与え、データの復旧作業が難しくなる危険性が高まります。

大切なデータを守りたい場合には、手を止めてプロのデータ復旧業者に相談するのが最善な対処方法として挙げられるものです。

Q4:「ファンとHDDの異音の違いを見分けるには?」

A:ファンの異音は「ブーン」「ウィーン」など、一定で低速回転のような音が多く、主に本体背面から聞こえます。

一方、HDDの異音は「カチカチ」「カタン」「ジー」といった断続的で鋭い音が多く、本体前面や中央付近から響くように聞こえる傾向があります。

ただし、実際にはHDDとファンの異常が同時に起こることもあり、素人判断は難しいケースが多いため、異音を感じたら通電を止めることが基本です。また、音の種類やランプの状態、発生タイミングなどを記録しておくと、復旧業者に相談する際にも役立ちます。

LANDISKでファンを搭載している主なモデル一覧

以下は、冷却ファンを搭載しているLANDISK(IODATA製NAS)の代表的なモデル一覧です。冷却ファンは主にRAID構成や高性能用途を想定したモデルに搭載されているものです。

| シリーズ名 | 型番例(一部抜粋) | ファン搭載有無 | 特徴/備考 |

|---|---|---|---|

| HDL-Xシリーズ | HDL4-X、HDL2-X、HDL4-XA4、HDL4-X8、HDL4-X16 | あり | RAID対応、法人向け、筐体背面にファンあり |

| HDL-Zシリーズ | HDL-Z4WL、HDL-Z2WL、HDL-ZWQ、HDL-ZWS | あり | 高信頼性モデル、RAID・UPS対応 |

| HDL2-AHシリーズ | HDL2-AH2、HDL2-AH4、HDL2-AAX2、HDL2-AAX4、HDL2-AAX6、HDL2-AAX8 | あり | 個人〜SOHO向け、静音性配慮あり |

| HDL2-TAシリーズ | HDL2-TA2、HDL2-TA4 | あり | 高性能モデル、前面スロット式HDD |

| HDL-ZWシリーズ | HDL-ZWQ、HDL-ZWS | あり | 高機能モデル、Windows Storage搭載 |

| HDL-GTシリーズ | HDL-GT、HDL-GTRシリーズ | あり | 法人・官公庁向け、容量・拡張性大 |

| HDL-Hシリーズ | HDL-H、HDL-H1、HDL-H4、HDL-H6、HDL-H8 | あり | 古めのモデル、FAN劣化による異音報告あり |

| HDL4-Gシリーズ | HDL4-G、HDL4-G2、HDL4-H4EX、HDL4-H8EX、HDL4-H16EX、HDL4-H24EX | あり | RAID5/6対応の4ベイモデル |

| HDL6-Hシリーズ | HDL6-H12、HDL6-H24、HDL6-H36、HDL6-HA12、HDL6-HA24、HDL6-HA48 | あり | 大容量ストレージモデル、大型筐体+FAN搭載 |

※備考

小型モデル(HDL-TAやHDL-CEなど)は基本的にファンレス設計です。

ファン搭載モデルは連続稼働やRAID運用を前提とした設計のため、異音や劣化による冷却不足に注意が必要となります。

LANDISKでファンレス設計の主なモデル一覧

以下は、冷却ファンを搭載していない(ファンレス設計)LANDISKの主なモデル一覧です。主にコンパクトモデルや個人・家庭向けの用途を想定しており、静音性や低消費電力が特徴として挙げられます。

| シリーズ名 | 型番例(一部抜粋) | ファン搭載有無 | 特徴/備考 |

|---|---|---|---|

| HDL-TAシリーズ | HDL-TA1、HDL-TA2、HDL-TA3、HDL-TA4 | なし | 小型・個人向け、静音性重視のファンレスモデル |

| HDL-Tシリーズ | HDL-T1、HDL-T2 | なし | 旧型モデル、ファンレス仕様 |

| HDL-CEシリーズ | HDL-CE1、HDL-CE2 | なし | エントリーモデル、省電力・ファンレス設計 |

| HDL-Lシリーズ | HDL-L1、HDL-L2 | なし | 小型筐体、自然放熱での運用を前提 |

| HDL-Aシリーズ | HDL-A1、HDL-A2、HDL-A4 | 一部の機種ではファンあり | RAID構成や複数HDDが搭載されているモデルはファンが付いています |

※ファンレスモデルは静音性に優れる一方で、発熱対策として通気性や設置環境に注意が必要です。長時間高負荷での使用や高温環境下では寿命を縮める原因となります。

※備考

ファンレスモデルでも異音(HDDからのアクセス音、ヘッド異常音など)は発生することがあります。

上記は一例になります。アドバンスデータ復旧ではLANDISKのシリーズ、冷却ファンの有り無し、型番を問わず、費用を抑えた上でのデータ復旧対応が可能です。

まとめ|LANDISKから異音がした時は、データ保全を最優先に

LANDISKから異音がした時にはデータが入っているHDDなどの部品に異常が発生しているサインである可能性が非常に高く、慎重な対応が求められるものです。異音が鳴っているLANDISKに対して、電源の入り切りや再起動を繰り返したりすると、システムやデータに深刻なダメージを与えることもありえます。通電し続けるだけでも状態が重篤化することも多いため注意しましょう。

大切なデータを守るためには、異音が聞こえた時点でただちにLANDISK本体の電源を切り、使用を中止することが最良の対処方法にもなりえます。

LANDISKの異音トラブルに直面した際にNAS内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には、手を止めて、プロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。アドバンスデータ復旧はLANDISKに生じる様々なトラブルに対して多くの復旧実績もあり、安心です。万が一、困った時には無料の相談から始めてはいかがでしょうか。