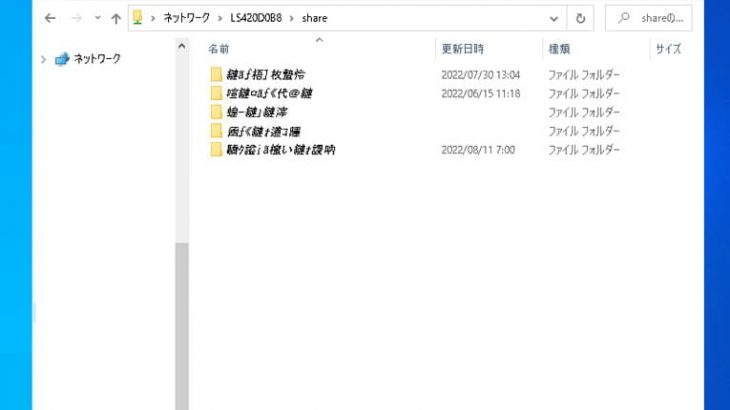

NASに保存していたファイル名が意味不明な記号のような文字に変わって開けない… それは、ただの「表示の問題」ではなく、データ自体が破損しかけているサインかもしれません。

特に以下のような症状が出ている場合は注意が必要です。

・ファイル名やフォルダ名が「記号」や「英字の上に点が付く」「単語として読めない」表示になる

・一部のファイルだけが開けず、エラーメッセージが出る

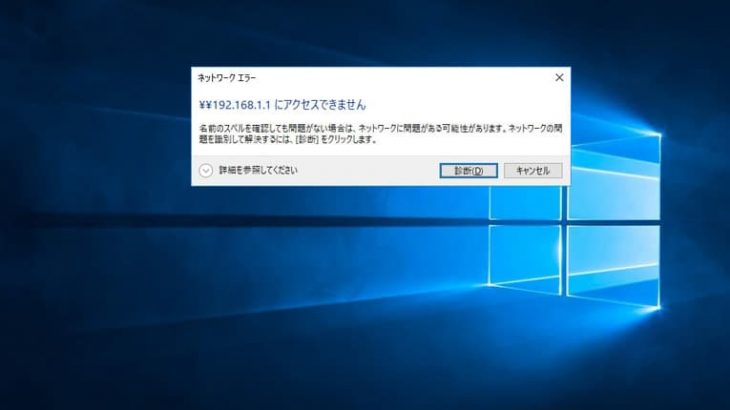

・NAS内のデータにアクセスができない

・ファイルやフォルダが開かない

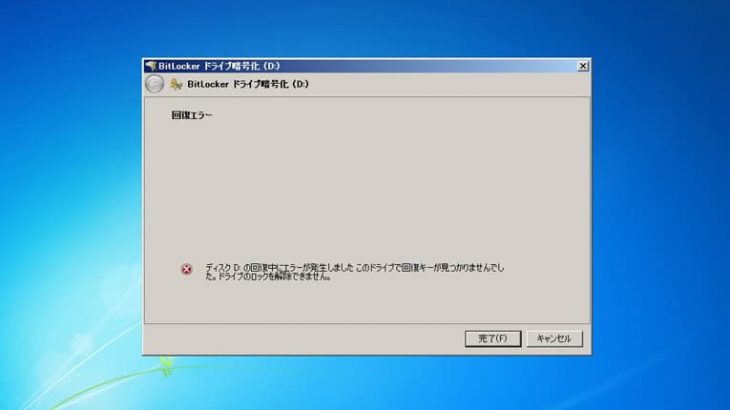

このような症状が出た際にはファイルシステムが破損している・物理障害が生じている・RAID崩壊が起きていることも考えられるものです。

本記事では、NASに文字化けトラブルが発生した場合に「単純に表示だけの問題」と「本当に危険な障害」の見分け方を解説し、 データを守るための初動対応や試せる対処法をわかりやすくまとめていきます。

NASが文字化けした?困った時に確認したい対処法と注意点

NASに発生する「文字化け」には、単なる表示の問題と重大な障害が隠れているケースがあります。ここでは、その見分け方や誤った操作でデータを失わないための初動対応を解説していきます。

- ファイル名が文字化けした時には何が起きているのか

- 軽微な表示エラーと重大な障害の違い

- 本当は怖い「文字化け」の正体とは

1.ファイル名が文字化けした時には何が起きているのか

「NASに保存したファイル名が『意味不明な記号』になる原因は?」

NASに保存したファイル名やフォルダ名が記号や英字に点が付く記述になる、読めない意味不明な文字列に置き換わってしまうことがあります。こうした現象は一見すると表示だけの問題に見えますが、実際には重大な障害が発生する前触れである事もありえるため、安易な判断は避けた方が良いものです。

2.軽微な表示エラーと重大な障害の違い

NASのファイル名やフォルダ名が文字化けした際には、主に以下の2つのパターンが考えられます。

・表示上の問題

文字コードの違いによるもので、ファイル本体やディレクトリ構造は正常。

※設定変更などで元に戻せることが期待できる状況です。

・構造破損や障害の兆候

ファイルシステムの破損、HDDの物理的な故障、RAIDの崩壊などが原因となり、ファイル名や内容そのものが壊れている状態。

※上記のような状況では設定の変更では直らない他、対応次第では取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも起こりえるものです。

特に次のような症状が重なっている場合には、後者の可能性が高まります。

| NASがフリーズしたり、動作不良になったりした後に文字化けが発生した |

|---|

| NASにアクセスしようとするとエラーメッセージが表示される、共有フォルダが開けない |

| ファイル名が文字化けするだけでなく、ファイルそのものも開けなくなっている |

上記のような症状が出ている場合には、文字化けは単なる表示ミスではなく、NASからデータが失われる事を知らせる警告サインと考えた方が安全です。

↓共有フォルダにアクセスができない場合にはこちらも参照ください。

3.本当は怖い「文字化け」の正体とは

NAS内のファイル名やフォルダ名が文字化けした際には「ちょっとした表示だけの問題」と思われがちですが、NAS環境で発生する文字化けには、深刻な障害が発生しているケースが少なくありません。

例えば、以下のような物理的・機械的な問題が原因となり、ファイル名が壊れてしまうことも多く起こりえるものです。

・HDDの故障(物理障害の発生)

NASにアクセスができない、起動しない、エラーメッセージが表示される、ファイル名やフォルダ名が文字化けして開かないなどの症状が出た場合にはデータが保存されているHDDが物理的・機械的に故障していることが多く、注意が必要となります。HDD内の特定のセクタが読めなくなり、ディレクトリ情報の一部が壊れて文字コードの変換が不能になる文字列が表示されることもありえます。

NAS内でデータが保存されているHDDが少しでも物理的に壊れた・壊れかかっているような時に電源の入り切りや再起動など簡単にできることを試しただけでも機器に致命傷を与えてしまい、データが消失する事態に直結することもあるため慎重な対応が求められるものです。データを失いたくない方は手を止めることが最善の対処方法にもなりえます。

・ファイルシステムの損傷(論理障害の発生)

ファイル名やフォルダ名の情報が格納されているメタデータ領域が破損し、論理障害が生じた時にも本来の名前が失われる、デタラメな文字列として表示される他、NAS内のデータにアクセスができない・ファイルやフォルダが開かなくなる症状を引き起こすことがあります。論理障害がNASに生じた際に通電し続ける、確認作業を進める、操作を止めないでいるとデータが意図しない形で上書きされ続けるため、結果的に全てのデータが消失する事態に陥ることも多く起こりえます。

・RAID崩壊が起きる

RAIDを構築しているHDDに障害が発生した・RAIDの再構築(リビルド)に失敗したことが原因でファイル構造が損傷し、ファイル名の一部が文字化けする事もありえます。RAID崩壊が起きた時にも自己判断で安易な作業を行うと後悔する結果に繋がるため、少しでも悩んだり困ったりした際にはプロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。

※こうした問題がNASに生じた時には、「UTF-8で開き直せば元に戻る」といった単純な問題ではなく、NAS内部の構造にまで損傷が及んでいることが大半です。また、表示上はファイル名が存在していても、実体が欠損していてファイルを開けない・クリックすると「ファイルが見つかりません」とエラーが出る・共有フォルダごと見えなくなる等の深刻なトラブルに発展する場合もありえます。

※NAS本体のファームウェアやOS(多くはLinuxベース)の管理領域が破損していることで、ファイル名と実体の対応が崩れることもあります。

・エンコードの不一致

NASにアクセスする端末の違いやOSの仕様の違いによって、表示だけが文字化けして見える一時的なエンコードの不一致が起きていることもありえます。

例えば、Macでは正常に見えているのに、Windowsでは文字化けしている・FileZillaなどのFTPソフトでだけ文字化けが起きるなどのケースが挙げられます。

このような状況では表示だけの問題である可能性もありますが、見極めを誤ると状態を悪化させてしまう危険性が高まります。

NASで文字化けトラブルが発生した場合には、「見た目の不具合」として片付けず、ファイルシステムやRAIDの構成異常、データが入っているHDDが故障しているサインとして慎重に扱うようにした方が良いものです。

NASが文字化けした際にやってはいけない操作と正しい初動対応

NASでファイル名やフォルダ名が文字化けしたときに、焦ってファイルを触る・安易に修復作業を進めると状況が重篤化してしまうことがあります。 ここでは、避けたい操作とデータを守るための安全な初動対応について詳しく解説していきます。

- 避けたい操作|データを壊してしまう危険な行動

- NASのデータを守るために今すぐできること

1.避けたい操作|データを壊してしまう危険な行動

・Windowsでリネーム・削除してしまう

NAS内でファイル名やフォルダ名が文字化けしている状態で無理やり名前を変更したり削除を試みたりすると実際のファイル構造が壊れてしまい、元に戻せなくなることがあります。また、一時的に表示が改善されたように見えてもその裏でRAID構成やファイルシステムの整合性が破壊されてしまう事も少なくありません。

・無理な文字コード変換や復元ソフトを利用する

NASでファイル名やフォルダ名が文字化けした際に「文字コードをUTF-8に設定する」・「復元ソフトでスキャンを試す」などの対処方法が頭に浮かぶかもしれませんが、NASやRAID構成のストレージに対してこれらの方法を実行するのは非常に危険な行為になりえます。

特に復元ソフトはRAIDの構成情報を正しく認識できないまま仮想的に結合・修正しようとすることが大半で、データを論理的に破壊する・意図しない上書きを進めるケースも多く、 NAS内のデータを失いたくない方は取扱いに注意が必要です。

・安易なコピー、保存先の変更を行う

「バックアップができるかも」と思って、文字化けしたファイルを別の場所にコピーする方もいますが、この操作がデータの上書きを招き、状態を悪化させてしまうことも多く起こりえるものです。

状況をきちんと見極めずにコピーや移動を行うことは元のデータを壊してしまうリスクを含んでいるため、慎重に判断するようにしましょう。

2.NASのデータを守るために今すぐできること

・通電を控える

NASでファイル名やフォルダ名が文字化けした際にはHDDが物理的・機械的に故障していることもありえます。そのような場合に通電を続けるだけでもHDD内でデータを保存している部品、プラッターに傷がつき、データ復旧作業の難易度が高くなる・データが意図しない形で上書きされてしまうことも多く起こりえるため、注意が必要となります。文字化けしてファイルやフォルダが開かない・NASにアクセスができない等の異常が出た際にはその段階で一度NASの電源を落とすことが最善の対処方法になりえるものです。

↓NASにアクセスができない状況でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

2.分解しない/RAID構成を崩さない

NASに症状が出た際に「HDDを取り外して確認しよう」といった自己判断での分解作業は、RAID構成を壊したり、ファイルシステムにさらにダメージを与えたりする要因として挙げられます。

また、RAIDを構成している特定のHDDだけを個別に復元ソフトを使ってスキャンするような行為も復旧作業の難易度を急激に上げてしまうため、注意が必要です。

・データを安全に取り出すための基本姿勢

| 状態を悪化させないことを第一に考える |

|---|

| 専門的なツールや知識がないまま操作を進めない |

| 複数台のHDDでNASを構成している場合には、RAIDレベル・構成順・使用ファイルシステムなどを保持したまま扱うことが何より重要 |

※安易な操作で状態が変わってしまう前に冷静に状況を判断することがNASに保存されているデータを守る最大のカギとなります。

設定や仕様の違いでNASが文字化けすることもある

NASで発生する文字化けトラブルは、すべてが深刻な障害によるものとは限らないものです。特に古いNAS製品や設定が正しく反映されていない環境では、文字コードの不一致や通信方式の違いによって一時的に表示が崩れることもあります。ここでは、「設定ミスや仕様差異」に起因する文字化けトラブルの例とその対処方法をわかりやすく解説していきます。

・設定ミスや仕様の差でNASに文字化けが起こる主な原因と対処方法

| 原因 | 概要 | 対処方法例 |

|---|---|---|

| Sambaの文字コード設定 | smb.confファイルにあるunix charsetの指定が不適切(例:ASCIIやCP932)な場合には、WindowsとNAS間で日本語のファイル名がはてなマークになったり、意味不明な記号に化けたりすることがあります。特に古いNASや自作のサーバーで生じることがある症状として挙げられます。 | unix charset = UTF-8に変更し、SMBサービスを再起動する。 ※設定を変更する前にはバックアップを取得することが推奨されるものです。 |

| MacとNASの接続プロトコル(SMB/AFP)の差異 | MacはSMBとAFPの両方に対応していますが、NASとの接続方式の違いでファイル名が正しく表示されないことがあります。OSのアップデートやNASのファームウェアの更新によって突然発生することもありえます。 | 接続方式をAFPからSMBに、または逆に切り替える。加えて、macOSとNASのファームウェアが最新か確認することも重要です。 |

| FTPソフトの文字コードの設定上の不一致 | FileZillaなどでファイルをアップロードする際に文字コードが自動で検出されないと、アップロード後のファイル名が文字化けすることがあります。Shift_JIS指定でUTF-8ファイルを転送した場合などが典型例として挙げられます。 | FTPクライアントで「UTF-8を強制」する設定に変更。既に文字化けが発生している場合には、再アップロードを行う必要が出ることもありえます。 |

| 使えない文字がファイル名に含まれている | Windowsでは許容される記号(例:半角スペース後のピリオド「.」、コロン「:」、アスタリスク「*」など)が、NAS側やLinuxベースのファイルシステムでは使えず文字化けやエラーを引き起こすこともあります。 | ファイル名に使用できない文字を事前に削除や置換を行う。 ※文字化けしてしまった後には、元ファイル名の記録がないと修正が困難になるため注意が必要です。 |

| 同期アプリの仕様の変化や不具合 | DropboxやGoogleドライブとNASを併用している場合には、API仕様変更やクライアントバグによりファイル名が短縮・変換され、NAS上で文字化けが起きることがあります。 | 同期アプリの設定を確認し、バージョンアップ後に発生した場合は旧バージョンと挙動を比較する。また、同期の停止やファイル名変更などで対処ができることもあります。 |

| 古いNAS製品の仕様による | 一部の旧NAS製品ではUTF-8に正式対応しておらず、Shift_JIS前提のファームウェア構造を持つことがあります。このような場合は現行環境との互換性で文字化けが頻発することもありえます。 | 可能であればNASのファームウェアを最新のものにアップデートする。それでも解決しない場合はデータ移行も検討する。 |

これらの設定ミスや仕様差による文字化けは、NASに保存しているファイル本体に損傷がない、HDDに物理的、機械的な損傷が少しも無い場合には修正や再設定で元に戻せる事が期待できるものです。しかしながら、設定変更や作業を進めることで本来は問題がなかったファイルを壊してしまうリスクもあるため、NAS内のデータを失いたくない方は慎重な対応が求められます。

※NASの古いモデルや筐体独自の仕様に基づいて生じる不具合もあるため、NASのモデル・導入時期を確認した上で対応を判断しましょう。

※NASは経年劣化によって寿命が近づくと様々な症状が出ることもあり、古い・数年使っているNASに不具合が生じた時には注意が必要となります。

↓NASの寿命が疑われる場合はこちら

NASの種類によって挙動が違う?メーカー別の文字化けトラブルと注意点

NASの文字化けトラブルは単に設定の問題だけでなく、使っているNASのメーカーやモデルによって発生しやすい傾向が異なることもありえます。ここでは、代表的なメーカー別のNASの特徴や文字化けが起こりやすいパターン、注意点を整理して紹介していきます。

・メーカー別のNASの特徴

Buffalo:SMB依存・古いモデルはUTF-8が非対応であることも

バッファロー製のNASでは、WindowsのSMBプロトコルをベースにした接続が多く使われています。しかしながら、古いTeraStationやLinkStationではUTF-8に対応していない機種も存在しており、そのままMacなどに接続するとファイル名やフォルダ名が文字化けしてしまうことがあります。その他、管理ツール(NAS Navigator2など)上では正常に見えていても、PCから共有フォルダにアクセスすると文字化けして使用ができない症状が出ることもありえます。

古くないTeraStationやLinkStation内のデータが文字化けした場合には内部HDDの故障やRAID構成に起因するファイルが物理的に破損している事が大半で注意が必要となります。データを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合にはプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

QNAP:Macとの接続での報告多数、RAID障害と絡む事例も

QNAP製NASでもWindowsのPCではなく、MacとSMB接続した際に文字化けトラブルが発生することがあります。これは、ファイル共有の設定やmacOS側のSMBバージョン指定が影響していることが考えられるものです。また、HDDの故障やRAID障害が発生したことが原因でファイル名やフォルダ名が文字化けすることも多く、「表示だけの問題」では済まない状態であることも考えられるため慎重な対応が求められます。QNAPの管理画面では正常に表示されているにも関わらず、クライアントPC側では記号化して見える現象が生じることもあり、そのような場合には重篤な障害が発生していることが推測されるため、機器の使用を止めることを優先した方が良いものです。

Synology:SMBのバージョン問題や初期設定との関係

Synologyでは、DSM(DiskStation Manager)上の設定によってSMBのバージョンや文字コードが管理されています。特定の初期設定(たとえばSMB1固定など)が、Windows 10/11やmacOSとの相性で文字化けを引き起こすこともありえます。その際にはDSM側でエンコードを手動で調整することで問題が解決できることが見込めるものです。なお、DSM上では正常にファイル名やフォルダ名が表示されていても、PCとの接続時に問題が表面化するケースが見られるため注意が必要です。

その他:Drobo・LANDISK・ReadyNAS・などで生じる文字化けトラブル

Drobo、LANDISK(I-O DATA製のNAS)、ReadyNAS(NETGEAR製のNAS)などの製品でも、文字コードやプロトコルの扱いにメーカーごとの違いが見られます。DroboではBeyondRAIDの構成崩壊によりファイルシステム全体が損傷して、ファイル名が記号化する事も多く起こりえるものです。また、I-O DATA製のNAS、LANDISKでは日本語ファイルの取り扱いに一部制約があることから、独自のソフトウェア経由でのアクセスを想定した設計が文字化けに繋がるケースもあります。ReadyNASでは、古いファームウェアやSMBの設定ミスによってShift-JIS⇔UTF-8間で不整合が起きる事もありえます。

文字化けしたファイルは生きている?壊れている?見分け方と判断のポイント

NASでファイル名が文字化けしている時には、それが「表示だけの問題」か「ファイル本体の破損」であるかを見極めることが重要となります。ここでは、判断に役立つ具体的なチェック方法を解説していきます。

- ファイル名だけの問題と本体損傷の違い

- 誤った対応で「ファイル本体」まで壊すリスク

1.ファイル名だけの問題と本体損傷の違い

・実データにアクセスができるか

ファイル名が文字化けしていても、中身が開けるなら表示だけの不具合であると考えられるものです。WordやExcelなど、アプリケーションで正常に開けるかをまず確認してみましょう。

一方で、開こうとするとエラーメッセージが出る(例:「アクセスできません」「破損しています」など)場合には、ファイル本体が損傷している可能性が高くなるものです。

NASで文字化けトラブルが発生した際にデータにアクセスができない・中身を開く事ができなくなった時には機器の電源を切ることから始めましょう。使い続けようとするだけでも状態は重篤化してしまいます。

※停電の後にNASに不具合が出た・文字化けなどの症状が出た時には機器が物理的・機械的に故障していることが大半で注意が必要となります。通電し続けるだけでも取り返しのつかない状況に陥ってしまうことが多いため、NASの電源を切ることが重要です。

↓停電の後、NASにトラブルが生じた時にはこちらの記事もご確認ください。

・ファイルサイズや更新日時は正常か

文字化けしているファイルのサイズが0バイトだったり、最終更新日時が不自然に古い/未来になっていたりすると、データが破損しているサインとなります。逆に、サイズや日時が他の正常ファイルと同様であれば、本体は無事なこともありますが、壊れかかっていることもありえます。

・RAID構成やSMART情報に異常はないか

RAIDを構築しているNASでは、RAIDの再構築が失敗する・RAID崩壊が起きる・HDDが物理的・機械的に故障することによって、ファイルシステム全体に不整合が生じることがあります。

HDDやSSDのSMART情報をチェックして異常がないか確認する方法も選択肢に挙がってきますが、確認作業を進めることでディスクの故障具合が悪化する・データが意図しない形で上書きされる・ディスクの故障本数が増えるなどデータが消失する事態に直結することも多く起こりえます。データを失いたくない方は安易な確認作業を進めることは避けてプロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。

・NAS管理画面やログを確認する

NASにはログ出力機能があるモデルが多く、エラーの内容や異常動作が記録されている場合があります。NASの動作が不安定だったり、アクセスができなかったり、前後で再起動を繰り返していた形跡があると、ファイル破損と関係している事も推測されるものです。

・別の環境で開けるかテストしてみる

文字化けしたファイルを別のPCやOS(Windows/Mac)でテストコピーしてみる方法を試すことで文字コードやクライアント依存のトラブルかどうかを切り分けることが期待できますが、コピーする・ファイルを移動させることでデータが意図しない形で上書きされ、文字化けを修正できないばかりか、データが失われる事態に直結することもあるため注意が必要です。

2.誤った対応で「ファイル本体」まで壊すリスク

・リネームや移動を試す

文字化けした状態のファイルに対して、パソコン上でリネーム・削除・移動などを行うと、ファイルシステム上で矛盾が発生して最悪の場合はファイル本体が破損する他、データが消失するトラブルに繋がることも多く起こりえます。

・復元ソフトによる破損の危険

市販や無料の復元ソフトを使って文字コードの変換を行う、NASや内蔵ディスクに対してスキャンを実施すると、本来は復旧できたはずのファイルが取り返しのつかないくらい破損してしまうことがあります。特にRAIDを組んでいるNASでは、この操作が致命的な損傷に繋がる恐れがあるものです。

↓NASからデータを復旧したい・取り出したいと考えた時にはこちらも参照ください。

・データ保護の基本姿勢

NASでファイル名やフォルダ名が文字化けする等のトラブルが発生した時には、NASの通電を控える/RAID構成を維持する/分解しないといった初動対応がデータを安全に取り出すためにとても重要です。異常が軽微に見えたとしても、実際には深刻な状態に進行している事も多いため、慎重な対応を心がけましょう。

困ったり悩んだりした時にはプロのデータ復旧業者に相談を

NASでファイル名やフォルダ名が文字化けした・NASにアクセスができない・機器の経年劣化が疑われる・エラーメッセージが表示されてNASが使えない等、症状が出た時には通電し続ける・電源の入り切りや再起動を試す、安易に修復操作を行うことで状況が悪化することが多く起こりえるものです。以下のようなケースでは、早い段階でプロのデータ復旧業者に相談することが安全な対応として挙げられます。文字化けトラブルは一見、表示の乱れに見えたとしても、実は重篤な障害が隠れていることがあります。NAS内の大切なデータを守るためにも正しい判断が重要となります。

- こんな時にはすぐに相談を検討する

- 相談前にやってはいけないこと

- データ復旧業者に相談するメリット

- データ復旧業者の選び方

1.こんな時にはすぐに相談を検討する

| 複数のファイルが一斉に文字化けしている |

|---|

| ファイルが開けない |

| NASにアクセスができない |

| 共有フォルダに接続ができない |

| エラーメッセージが表示される |

| RAID構成に異常が出る(RAIDが崩壊・再構築ができない等) |

| SMARTエラーが表示されている |

| NAS本体から異音がする、頻繁に再起動する |

上記のような症状が出た時にはファイルシステムに論理障害が生じている・内蔵ディスクや重要基板に物理的な故障が発生している事が多いものです。慌てて操作や作業を進めると、取り出せたはずのデータまで失われる危険性が高まるため手を止めることから始めましょう。

2.相談前にやってはいけないこと

| ファイル名の変更や削除、移動 |

|---|

| 復元ソフトでのスキャン・修復操作 |

| RAIDの再構築 |

| ファームウェアの更新 |

| NASの初期化 |

※これらは状況をさらに悪化させる原因になります。

※通電し続けることでデータが失われる事態に直結することもありえるため、不安がある・文字化けしたNASのデータを失いたくない場合には本体の電源を切ってそのままにしておく方が安全です。NASの電源を切って保存状態を維持することが、データ保全の第一歩となります。

3.データ復旧業者に相談するメリット

| 障害の内容に応じた正しい無料の初期診断 |

|---|

| RAID解析・特殊ツール・高度な技術力によるデータ抽出 |

| クリーンルームなど安全な環境で物理障害への処置 |

ファイル名の文字化けが「表示の乱れ」なのか「深刻なファイル破損」、「物理的な故障」であるかを見極めるには、専門的な深い知識と設備、経験値が必須となるものです。安易に自己判断で修復作業などを進めると状態が重篤化して後悔する結果に繋がることも多く起こりえるため、少しでも悩んだ時にはプロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。相談した方が問題もすぐに解決され、費用も抑えられることが多いものです。

4.データ復旧業者の選び方

NASに保存しているファイル名やフォルダ名が文字化けした・NASにアクセスができない・ファイルが開かないなどのトラブルが発生した際にNASから早く安く確実にデータを取り出したいと考えた場合にはプロのデータ復旧業者に相談する方法が問題解決への近道になりえます。どこのデータ復旧業者を選べば良いのか悩んだ時には下記の様な項目をチェックしましょう。困らずに済みます。

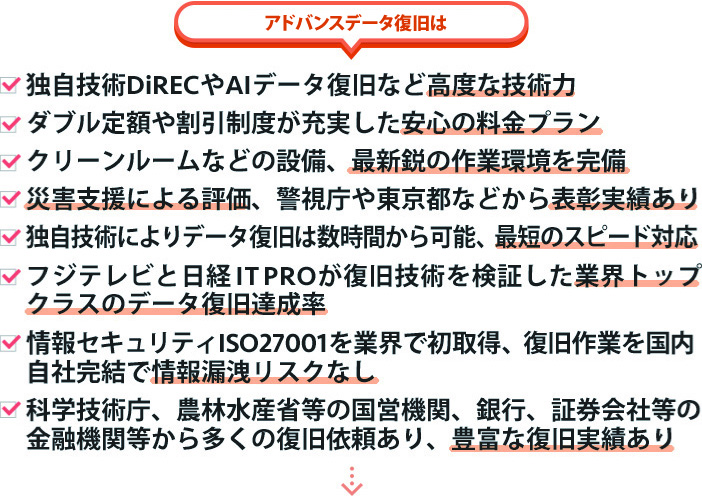

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 復旧料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用環境下や専用ラボで復旧・修復対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

データ復旧業者は数多く存在していますが、技術力やサービス内容には大きな差もあるものです。どこの復旧業者に相談しても同じように早い対応と費用を抑えたデータ復旧ができるわけではないため注意が必要です。

アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめのデータ復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復旧・修復作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。NASやRAIDサーバー、パソコン、ハードディスク、SSD、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、磁気テープ、ドライブレコーダー、光学メディアなど様々な機種に対してデータ復旧の実績も数多くあり、安心です。

まとめ|文字化けは軽視せず、データ保全を最優先に考える

NASの文字化けは、一見すると単なる表示の不具合に見えるかもしれません。しかしながら、その裏でRAID構成の不具合やHDDの故障といった重大な問題が進行しているケースも珍しくありません。「表示がおかしいだけ」と軽く考えずに、まずは原因を慎重に見極める姿勢が重要です。

NASの文字化けトラブルに気づいた際には、慌てて作業や操作を行うのではなく、データを守るための初動対応を最優先に考えましょう。通電し続けるだけでもデータが失われる危険性が高まる事もあります。また、復元ソフトなどを試すことによって状態が重篤化することも多く起こりえるものです

困った時には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。アドバンスデータ復旧はNASに生じる様々なトラブルに対して復旧実機も多くあり安心です。