SSD(ソリッドステートドライブ)は、高速なデータ転送速度と耐衝撃性に優れた記録メディアとして、多くのパソコンに内蔵されている他、外付けストレージとしても使用されているものです。しかしながら、SSDの内部には精密な電子部品が多数組み込まれており、水分や湿気に対して十分な耐性はありません。特に基板やフラッシュメモリが水分に接触すると読み取り不良や認識不能に陥るリスクが高まります。

SSDが水没した際には最初は外見上で問題が無いように見えるかもしれませんが、内部の基板やチップが少しずつ腐食して結果的にデータが読み取れなくなる事態に陥ることも多く起こりえるものです。そのため、SSDが水没した後には迅速な対応が復旧の鍵となります。

本記事では、水没したSSDに対する最適な対処法とやってはいけない行動、注意点について詳しく解説していきます。

SSDは水に弱い?まず知っておきたい構造と特徴

SSD(ソリッドステートドライブ)は近年、多くのパソコンや外付けストレージに使用されている記録メディアです。SSDは可動部品が無いため衝撃に強いとされていますが、実際には水分や湿気に非常に弱いという特性も持っています。ここでは、SSDの内部構造と水没や湿気に対する弱点について解説していきます。

- SSDの構造と水に対する弱点

- mSATAやM.2タイプのSSDは特に水分や静電気に弱い

- SSDとHDDの違い:水に対する耐性

1.SSDの構造と水に対する弱点

SSD(ソリッドステートドライブ)は、可動部が無いため一見頑丈に見えますが、実際には内部の基板やチップが露出しているモデルも多く、水分や腐食に非常に弱い特徴を持っています。

そのため、外見的には無傷でもSSDが水没や湿気にさらされた場合に内部の回路や基板が短絡したり、腐食が進行したりすることがあり、データが読み取れなくなるリスクが高くなるものです。

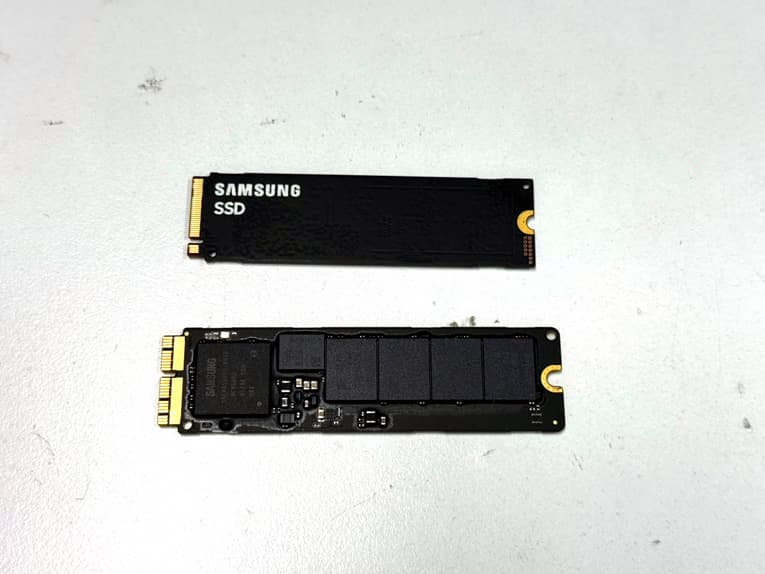

2.mSATAやM.2タイプのSSDは特に水分や静電気に弱い

特にmSATAやM.2タイプのSSDは基板が小さく露出しているため、水分や静電気の影響を受けやすい特徴があります。これらのタイプは非常に小型でコンパクトに作られているため、水分やホコリがSSD内部に入りやすく、乾燥を試みるだけでは復旧ができないことが多いため慎重な対応が求められます。

3.SSDとHDDの違い:水に対する耐性

SSDはプラッタやヘッドを持たないフラッシュメモリ型の記録媒体で、HDD(ハードディスクドライブ)とは構造が大きく異なります。HDDではプラッタや磁気ヘッドが可動しているため衝撃や振動に弱いとされていますが、SSDは可動部品が無い分、衝撃には強いものの水や湿気の影響で内部の基板が損傷しやすい傾向にあります。

また、SSDは一見、HDDよりも水トラブルに強いと思われがちですが、実際には水没後の通電や再起動などの行為を行うとダメージが深刻化するリスクが高いものです。そのため、安易に自己判断で乾かすことや通電を試みることは止めておきましょう。

SSDが水没する主な原因

近年では小型・高速での対応が可能な外付けSSDが流通しており、様々な環境での使用が増えていますが、水に濡れるトラブルはある日突然、発生することがあり、注意が必要となります。また、パソコン内蔵のSSDは災害や室内環境による水没事故も多く見られるものです。ここでは、「外付けSSD」と「内蔵SSD」それぞれでよくある水没原因をわかりやすく整理していきます。

・外付けSSDが水没する原因例

- 飲み物をこぼしてSSDが濡れた

- 外で使っていた際に雨に濡れた

- USBポートに外付けSSDを挿したまま水場の近くで使用した

- カバンの中で水筒やペットボトルが漏れた

- ペットの粗相や嘔吐がかかった

1.飲み物をこぼしてSSDが濡れた

飲み物を倒してしまって机上の外付けSSDが水没するケースは数多く発生するものです。

2.外で雨に濡れた

野外撮影や出先でSSDにデータ保存中に突然の雨に遭遇した・大雨で鞄ごと濡れて中に入れていたSSDも水没することも起こりえます。

3.USBポートに外付けSSDを挿したまま水場の近くで使用した

キッチン、洗面所、飲食店カウンターなど水気のある場所でパソコンおよび外付けSSDを使って、気づかないうちに水滴が飛んでいたケースも挙げられます。

4.カバンの中で水筒やペットボトルが漏れた

カバンの中で外付けSSDを持ち運び中に水筒やペットボトルの蓋が開いて液体が広がり、SSDが水没することもありえます。

5.ペットの粗相や嘔吐がかかった

床やソファー、机上に置いていたSSDがペットの粗相や嘔吐によって汚れる・水没することも起こりえます。

・内蔵SSD(ノートPCを含む)が水没する原因例

- パソコンの作業中に飲み物をこぼした

- パソコンごと水没(災害・床上浸水など)

- 建物内の漏水トラブル(天井からの水漏れなど)

- エアコンからの結露や水漏れ

- ペットの粗相や嘔吐がパソコンにかかった

- 湿度が高い環境での長時間使用による結露

1.パソコンの作業中に飲み物をこぼした

パソコンの作業中に飲み物をこぼすことは多く起こりえるもので、その際にはキーボードや排気口から液体が入り込むリスクが高くなります。

2.パソコンごと水没(災害・床上浸水など)

地震や大雨などによる家屋浸水が原因でパソコンごと水没してしまうこともありえます。

3.建物内の漏水トラブル(天井からの水漏れなど)

ビルや集合住宅の配管トラブルで水漏れが起きて家財や備品の他、パソコンが水没するケースも少なからず発生するものです。

4.エアコンからの結露や水漏れ

エアコンの結露や水漏れによってエアコンの真下に置いていたパソコンが濡れて水没することもありえます。

5.ペットの粗相や嘔吐がパソコンにかかった

ペットの粗相や嘔吐によってパソコンのキーボード付近から内部にまで液体が浸透することも起こりえるものです。

6.湿度が高い環境での長時間使用による結露

湿気の多い倉庫や現場などでパソコンを使用している時には結露による水没トラブルが発生することがあります。

SSDが水没した時に生じる症状例

SSDが水に濡れた・水没した際には、すぐに異常の発生に気づかないこともありえますが、実際にはSSD内部で深刻な障害が進行していることも多く、注意が必要となります。外付けSSDと内蔵SSD(PC搭載型)では症状の現れ方が異なることもあるため、それぞれのケースに分けて代表的な症状例を紹介していきます。

・外付けSSDが水没した場合に発生する症状例

- SSDをパソコンに接続しても認識しない

- エラーメッセージが表示される

- 一瞬だけ認識しても、すぐに切断される

- 一部のファイルが文字化け・破損している

- LEDランプが点滅し続ける、もしくは全く点灯しない

- 機器から焦げたようなにおいがする

1.SSDをパソコンに接続しても認識しない

外付けSSDが水没した場合に内部の基板やコントローラーが少しでも損傷していると、接続したパソコン側からまったく認識されない状態に陥ることもありえます。

↓SSDが認識しない状況でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

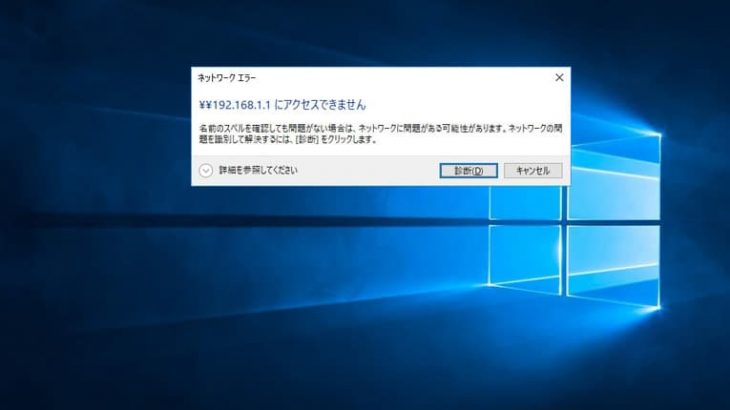

2.エラーメッセージが表示される

外付けSSDが水没した時には、「フォーマットする必要があります」「パラメーターが間違っています」などのエラーが表示され、アクセス不能になることがあります。

・WindowsのパソコンでSSDが認識しない時に表示されるエラーメッセージ例

・MacでSSDが認識しない際に表示されるエラーメッセージ例

| セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。 |

|---|

| ディスクでロック解除を妨げる問題が検出されました。 |

↑エラーメッセージが表示され、SSDが認識しない状況でお困りの方は各メッセージ内容をクリックしてください。エラーメッセージ別の対処方法もそれぞれ紹介しています。

※外付けタイプのSSDをパソコンに接続した際に上記のようなエラーメッセージが表示された場合には機器自体が物理的・機械的に故障していることが大半で、慎重な対応が求められます。データが消失する危険性が高まっているサインでもあるため、認識しなくなったSSD内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には手を止めて早めにプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを検討しましょう。パソコンの電源の入り切りやケーブルの抜き差しなど簡単にできることを試しただけでも機器に致命傷を与えてしまうことも多く起こりえるものです。

3.一瞬だけ認識しても、すぐに切断される

USBポートに接続した直後に認識されても、外付けSSDが水没した後には基板の腐食やショートした影響で動作が安定せず、すぐに接続が切れる状態が続くこともありえます。

4.一部のファイルが文字化け・破損している

外付けSSDが水没した後にはデータ自体が破損している・読み込みエラーが発生していることがあります。

5.LEDランプが点滅し続ける、もしくは全く点灯しない

水没したSSDが通常の動作状態と異なる挙動を示す場合には内部部品が故障しているサインであることがほとんどです。

6.機器から焦げたようなにおいがする

SSDが水没した後に異臭がする時には通電によって内部の部品がショートし、焼損していると推測される状況となります。焦げた臭いがする場合には危険な状態です。再度、通電しないように注意しましょう。

内蔵SSD(ノートPC・デスクトップ搭載型)の水没でよく見られる症状

- パソコンが起動しない、または電源が入らない

- BIOSやUEFIでSSDが認識されていない

- 起動はするが特定のファイルやフォルダが開けない

- 突然ブルースクリーンやフリーズが発生する

- SSD周辺から異臭がする

1.パソコンが起動しない、または電源が入らない

パソコンが水濡れした時には内蔵SSDだけでなく、マザーボードなど他の部品にも影響が及び、PC自体が起動できなくなることがあります。

↓パソコンが起動しない・電源が入らない状態でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

2.BIOSやUEFIでSSDが認識されていない

パソコンが水没した場合にはハードウェアレベルでの損傷により、OS以前の段階でSSDが見えなくなる事も起こりえます。

3.起動はするが特定のファイルやフォルダが開けない

水没した後にパソコンが起動できたとしても搭載されているSSD内で一部の領域が読み込めない状態に陥る・ファイルやフォルダが開かない・ファイルシステムやデータ自体の破損が疑われる状況に陥ることもありえます。

4.突然ブルースクリーンやフリーズが発生する

SSDが内蔵されているパソコンごと水没した後にはSSDが断続的に動作不良を起こしてOSの動作に悪影響を及ぼしてブルースクリーン画面になったり、フリーズしたり、再起動を繰り返したりすることも起こりえるものです。

5.SSD周辺から異臭がする

水没したパソコンおよびSSD周辺から異臭がする時には内部部品がショートしている・部品の焼損による焦げた臭いが発生することがあります。そのような場合にはパソコンやSSDは重篤な障害が生じているサインとなるため、注意が必要となります。

SSDが水没した場合の対処方法を紹介

SSDが水没した場合に最も重要なのは迅速かつ適切な初期対応です。ここではSSDが水没した場合に行いたい対処方法を紹介していきます。

- 電源を切る

- ケーブル・バッテリーを外す

- 表面の水分だけそっと拭き取る

- どこまで濡れたか確認、記憶しておく

- 自然乾燥は避けて保管する

- 早めに復旧業者に相談する

1.電源を切る

水没したSSDに通電を続けると、ショートする・基板の損傷が進行して取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえるものです。

・PC内蔵SSDが水没した場合

PC内蔵のSSDが水没した時には速やかにPCの電源を切ることから始めましょう。

・外付けSSDが水没した場合

外付けSSDが水没した時にはUSBケーブルを外して通電を止めることが重要です。

※どちらのケースでも電源が切れた状態にすることが最善の対処方法として挙げられます。

2.ケーブル・バッテリーを外す

・PC内蔵SSDが水没した場合

PCおよび内蔵部品が水没・水濡れした場合にディスクやバッテリーを外すことができる時には、それらを外すことも重要です。これにより、さらに通電のリスクを防ぐことができます。

しかしながら、PCはユーザーが分解・開封することを前提に作られてはおらず、SSDやバッテリーを取り外すために分解・開封してしまうとメーカー保証の対象外になりえる他、状態が重篤化しデータが失われる事態に直結することもありえるため注意が必要となります。

↓パソコンが濡れた・水没した時にはこちらの記事もご確認ください。

・外付けSSDが水没した場合

外付けSSDが水没した際にはUSBケーブルや電源アダプタを取り外し、外部からの通電を遮断するようにしましょう。

※水分がPCやSSD内部に残っていると、通電時に短絡やその他の損傷を引き起こすリスクが高くなります。どちらの場合も電源オフの状態であることを確認しましょう。

3.表面の水分だけそっと拭き取る

水に濡れたSSDの表面の水分は優しく拭き取ることが大切です。ただし、基板や端子部分は触らないように注意しましょう。無理に水分を拭き取ったり乾燥剤を使用したりすることで逆に内部に水分を残してしまう恐れもあります。

4.どこまで濡れたか確認、記憶しておく

SSDが水没した際にどこまで水に浸かったかを記録しておくことも非常に有益となります。PCに内蔵されているSSD、外付けSSDを問わず、基板まで浸かったのか端子部分だけが濡れたのかなどの情報はデータ復旧業者に相談する際にも役立つものです。基板まで浸かったかどうかを写真で残すのも有効な手段として挙げられます。

5.自然乾燥は避けて保管する

SSDが水没した場合には完全には乾かそうとせず、密閉袋に入れて湿度を保ったまま保存する・自然乾燥は避けることも重要です。この方法により、内部に残った水分が早急に乾燥して腐食するリスクを抑えることが期待できるものです。密閉袋で保存した後は放置せず、プロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。

6.早めに復旧業者に相談する

・水没後の経過時間の重要性

SSDなどの精密機器が水没した後には経過時間が重要となります。時間が経過するほど水分が内部に浸透しやすくなり、腐食が進行することがあります。そのため、SSDが水没した際には数時間以内に初期対応を行う・早めに専門家に相談することが復旧の可能性を高めるものです。

・水没したSSDの種類に応じた対応

mSATAやM.2タイプのSSDは基板がむき出しになっているため、水分の影響を受けやすい傾向にあります。特にこれらのタイプのSSDが水没した際には、早期の対応が重要です。

・SSDが水没して困った時には

SSDが水没・水濡れした時には「SSDが使えなくなる?」「データが無くなるかもしれない」と慌ててしまうかもしれません。少しでも悩んだり困ったりした際には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することが問題解決への近道になります。

データ復旧業者に相談した場合には高度な技術力、深い専門知識や経験値を持って、水没したSSDに対して適切な対応が可能となります。しかしながら、データ復旧業者は数多く存在しているため、どこの復旧会社に相談したら良いのか悩んでしまうかもしれません。そんな時には「独自技術」や「AI技術」を持っている復旧業者を選びましょう。技術力の高い復旧会社を選ぶ指針となります。復旧業者ごとのサービス内容や技術力は大きな差もあり、どこの会社に出しても同じように迅速な対応や低価格でのデータ復旧サービスを受けられる訳では無いため注意が必要となります。検索で上位に表示されたから・家や会社から近いからと安易に復旧会社を選ぶ事の無いようにしましょう。

・データ復旧業者の選び方

SSDが水没した際に早く安く確実にデータを取り出したいと考えた時には復旧業者選びが重要となります。どこのデータ復旧業者を選べば良いのか悩んだ時には下記の様な項目をチェックしましょう。困らずに済みます。

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 復旧料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用環境下や専用ラボで復旧・修理対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめのデータ復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復元・修理作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。SSD、パソコン、HDD(ハードディスク)、NASやRAIDサーバー、USBメモリ、SDカード、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど様々な機種に対してデータ復旧の実績も数多くあり、安心です。

水に濡れた・水没したSSDにやってはいけない事

SSDが水没した際には適切な初期対応が必要です。しかしながら、自己判断で誤った対応を行うと、復旧の可能性を大きく低下させることがあります。ここでは、SSDが水没した場合にやってはいけない対応について解説していきます。

- 通電し続ける

- 電源の入り切りを繰り返す

- ドライヤーや乾燥機で無理に乾かす

- 自然乾燥で放置して使用を再開する

- 基板を布でこするなどの物理的刺激を加える

- フォーマットを行う

- 使用再開や自己診断を進める

1.通電し続ける

SSDが水没した場合には通電し続けることは避けましょう。水分が内部に残っている状態で通電し続けると基板がショートする・データを完全に消失させることも多く起こりえるものです。SSDやパソコンが水没した際にはまずは電源を切って、接続を外すことが最優先です。

2.電源の入り切りを繰り返す

通電し続けるのと同様にSSDが水没した際には電源の入り切りは繰り返さないようにしましょう。水分が内部に残った状態で電源の入り切りを繰り返すと基板がショートする・故障具合が悪化する・水分が内部回路に触れて腐食が急速に進行し、回路が完全に故障してしまうこともありえます。

水没したSSD内のデータを失いたくない方は手を止めて早めにプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを検討しましょう。

3.ドライヤーや乾燥機で無理に乾かす

SSDやパソコンが水没・水濡れした場合にはドライヤーや乾燥機を使用して無理に乾かすことも止めておいた方が良いものです。熱風が基板に直接当たることで基板が反る他、データそのものが破損する危険性が高まります。また、乾燥が不完全だと腐食が進行する原因にもなりえます。

4.自然乾燥で放置して使用を再開する

水没したSSDを自然乾燥させて放置し、その後すぐに使用を再開することも止めておきましょう。表面が乾いたように見えたとしても内部には水分が残っている可能性が高く、安易に使い続けようとするだけで内部の腐食や回路のショートが悪化する他、取り返しのつかないくらい機器が故障してしまうこともありえます。

5.基板を布でこするなどの物理的刺激を加える

SSDが水濡れ、水没してしまった時には慌ててしまうものです。しかしながら、安易に基板を布でこするなど、物理的な刺激を加えることは避けましょう。

そもそもSSD等の精密機械はユーザーが分解・開封することを前提には作られておらず、クリーンルームなどの専用環境下でないオフィスや普通の部屋で開封するとそれだけで状態が悪化する他、基板やチップの損傷が進み、後悔する結果に直結することも多く起こりえるものです。SSDは繊細な記録メディアの1つです。基板に傷や圧力をかける・静電気によって致命傷を与えることは避けましょう。

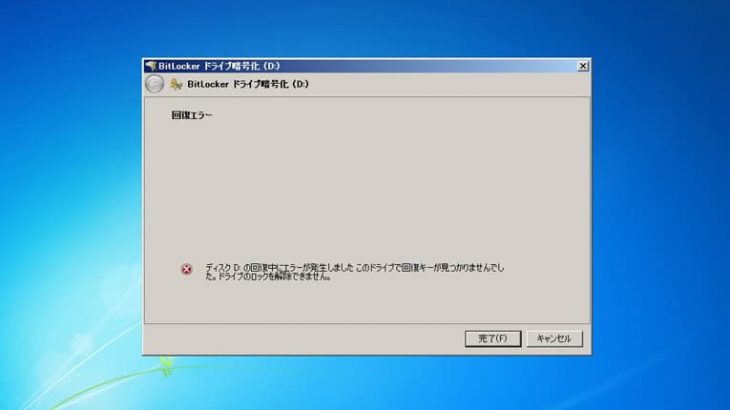

6.フォーマットを行う

水没したSSDをWindowsのPCに接続した際には「フォーマットする必要があります。フォーマットしますか?」等のエラーメッセージが表示されることがあります。その際に慌ててフォーマットしないように注意しましょう。フォーマットを行うと、内部のデータが完全に消失する恐れがあります。SSD内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合にはフォーマットする方法は選択肢から外す様にした方が良いものです。万が一、誤ってフォーマットしてしまった時には自己修復は難しい状態に陥ってしまうため、早めにプロのデータ復旧業者に連絡しましょう。

↓SSDからデータを取り出したい・復旧したいと考えた時にはこちらも参照ください。

7.使用再開や自己診断を進める

SSDが水没した後に使用を再開する・安易に自己診断を行うことは止めておいた方が良いものです。再度、使用を試みることでSSD内部の損傷が悪化し、取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも起こりえます。SSD内のデータを失いたくない・早く安く確実に取り出したいと少しでも考えた場合にはプロのデータ復旧業者の無料診断を利用することが最善の対処方法にもなりえます。

乾かせば大丈夫?よくある誤解と危険性

SSDが水没した時には乾かせば大丈夫だろうと思うかもしれませんが、実際にはその考えが大きな誤解を生むことがあります。ここでは、よくある誤解とそれに伴う危険性について解説していきます。

- 外見だけで状態を判断するのは危険

- 「乾燥させれば使える」「自然乾燥で大丈夫」と思ってしまうケースもありますが

- SSDはHDDと違い、目に見えないダメージが命取りに

1.外見だけで状態を判断するのは危険

SSDが水没・水濡れした後に表面が乾いていると安心しがちですが、目に見えない場所で腐食が進行していることが多く、慎重な対応が求められます。内部の基板やチップ部分には水分が残りやすいため、乾いたように見えても内部でショートしている・腐食が進んでいることも多いものです。そのため、水没トラブルが発生した日から時間が経過した後に通電する・使おうとするだけでも状態が重篤化する他、取り返しのつかない状況に陥ってしまう事も起こりえます。SSD内のデータを失いたくない方は外見だけで状態を判断することは止めておきましょう。

2.「乾燥させれば使える」「自然乾燥で大丈夫」と思ってしまうケースもありますが

SSDが水没した際には「自然乾燥で十分」と思ってしまう方もいますが、水分は基板の裏や部品間に残りやすく、乾燥が不完全であれば後からショートしてしまう・腐食が進行することもありえます。自然乾燥でSSD内部の水分を完全に取り除くことは非常に困難であり、そのまま使用を再開すると故障箇所が増える・損傷箇所が悪化する・データの消失を引き起こすことがあるため、自然乾燥ですぐに問題が解決できるとは考えない方が良いものです。

3.SSDはHDDと違い、目に見えないダメージが命取りに

HDDは可動部品があるため衝撃や振動などで故障することがありますが、SSDはフラッシュメモリ型で可動部品がありません。HDDとSSDは異なる特性を持っており、SSDの場合は内部回路の損傷や目に見えないダメージが命取りになることが多いものです。特に、SSD内部に少しでも損傷、不具合が出ている時に電源を入れてしまうと回路が焼損し、完全に破損するリスクが高くなります。SSD内部の微細な基板やチップの損傷が直接的にデータの損失に繋がり、復旧作業が困難になることもありえるものです。

通電してしまった・自己対処してしまった場合の注意点

水没したSSDに対して通電や自己対処を行ってしまった場合には、復旧の可能性に大きな影響を与えることがあります。自己判断で動作確認を行うことや電源を入れてしまうことは、データ復旧作業の難易度を上げる・機器を取り返しのつかないくらい損傷させてしまう事があるため、注意点をしっかり理解することが非常に重要です。

- 一度でも電源を入れてしまうと回路がショートして完全に読み込めなくなるリスクが高まる

- 自然乾燥後に認識できても、徐々にエラーが出る、最終的にデータが消えるケースもある

- 自己対処後の状態変化を業者に正確に伝えることが重要

1.一度でも電源を入れてしまうと回路がショートして完全に読み込めなくなるリスクが高まる

SSDが水没した後に電源を入れると回路がショートして、内部の回路が完全に破損されるリスクがあります。特に、SSD内部の微細な基板やチップ部分が水分と接触している状態で通電するとショートする・焼損具合が悪化して復旧の可能性が低くなることもありえます。例え、電源を切った後であっても通電した場合には復旧作業の難易度が上がるため、極力電源を入れないように努めましょう。

2.自然乾燥後に認識できても、徐々にエラーが出る、最終的にデータが消えるケースもある

自然乾燥後にSSDが認識できたとしても徐々にエラーが発生する、最終的にデータが消失することもありえます。SSD内部の水分が完全に取り除かれていない場合には、しばらく使用できたとしても時間が経過するにつれて腐食や損傷具合が悪化して、最終的にデータが完全に失われる事態に陥ることも多く起こりえるものです。そのため、自然乾燥後に一見問題がないように見えたとしても慎重な対応が求められます。

3.自己対処後の状態変化を業者に正確に伝えることが重要

SSDが水没した後に自己対処を行った時には、その後の状態や試した処置内容を正確に復旧業者に伝えることが重要です。復旧業者にとって、どのような対処を試みたか(例えば、通電した、ケーブルの抜き差しを試した、自然乾燥を行ったなど)や時間経過による状態の変化を詳細に伝えることで、復旧作業の精度が向上するものです。

※これらの注意点を理解し、適切な対応を行うことでデータ復旧の確率を高めることができます。SSD内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には手を止めて、早めにプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

水の種類によってダメージが変わる?気を付けたい液体の種類は

水没したSSDの復旧作業の難易度は、使用された液体の種類によって大きく異なります。真水と比較して海水や泥水、ジュース、コーヒーなどは、SSDに深刻な腐食やダメージを与える可能性があります。ここでは、液体の種類によって変わる影響度と注意点を詳しく解説していきます。

- 真水(飲料水)よりも、海水・泥水・ジュース・コーヒーなどは腐食性が強い

- 液体の成分によっては数時間で基板やICチップに深刻なダメージが出ることも

- 災害・浸水・落下による水没などは重篤になるケースが多い

- 液体によるダメージのリスクとその影響

1.真水(飲料水)よりも、海水・泥水・ジュース・コーヒーなどは腐食性が強い

一般的に、真水(飲料水)がSSDなどの精密機器にかかった時には比較的影響が少ないとされていますが、海水や泥水、ジュース、コーヒー、紅茶、お酒、スープなどは、腐食性が強いため注意が必要となります。特に海水は塩分を含んでいることから、精密機器にかかった時には基板やICチップの腐食を急速に進行させてしまいます。泥水やジュースは異物としてSSD内部に入り込み、回路のショートや焼損リスクを高めるものです。そのため、これらの液体でSSDが濡れた・水没した場合には早急な対応が求められます。

2.液体の成分によっては数時間で基板やICチップに深刻なダメージが出ることも

海水や泥水は数時間で基板やICチップに深刻なダメージを与えることがありえます。特に海水は塩分が強く基板の金属部分を酸化させ、短期間で機能不能に陥る・ジュースやコーヒーは糖分や異物が絡まることで基板が溶ける・詰まることがあります。水以外の液体にSSDがかかった時には、時間が経過するとともに腐食や損傷が進行するためデータの復旧自体が困難になることも起こりえるものです。

3.災害・浸水・落下による水没などは重篤になるケースが多い

災害や浸水、落下を伴う水没トラブルでは、液体が様々な異物を含んでおりSSD内の基板や内部回路にさらなるダメージを与えるため、重篤になるケースが多くなります。特に泥水や汚染水によってSSDが水没した場合には迅速な対応が必要であり、なるべく自己対処は避けてプロのデータ復旧業者に相談することが最善の対処方法として挙げられます。液体の種類によってダメージも異なってくるため、SSDにかかった液体の種類を正確に伝えることもデータ復旧の成功率を上げる・早く安くデータを取り出すためには非常に重要となります。

4.液体によるダメージのリスクとその影響

水分だけではなく液体の成分によって、SSDに与える影響やリスクは変わります。下記では液体別の主なリスクをまとめました。

| 液体例 | 主なリスク |

|---|---|

| 洗濯機の水(洗剤入り) | 界面活性剤・漂白成分による腐食・絶縁劣化が進む |

| コーヒー・紅茶 | 糖分・タンニンによる導電性上昇・腐食が発生する |

| ジュース・炭酸飲料 | 糖分・酸による腐食が促進する |

| アルコール類 | 不純物による回路汚染・腐食が生じる |

| カップラーメンの汁 | 塩分・油分による電解腐食が促進する |

| 雨水・泥水 | 酸性物質・不純物による腐食が発生する |

| 海水 | 高濃度の塩分により即時に腐食が進行する |

| ペットの粗相・嘔吐 | 尿酸・有機物・塩分による強い腐食・導電性異常が生じる |

これらの液体でSSDが水没した後には短時間で深刻なダメージが加わり、取り返しのつかないくらい機器が壊れてしまうことがあります。そのため、真水以外の液体でSSDが水没した場合には早めの対応が求められるものです。

SSDの特性とデータ保護のポイント

水没したSSD内のデータを守るためには、SSDの特性を理解して適切な対応を行うことが重要です。特にSSDはHDDと異なり、内部に可動部が無いことから水分の影響を受けやすい傾向にあります。ここでは、SSDならではの水没時の注意点とデータ保護に必要なポイントを解説します。

- 一度の通電でメモリチップが完全に破損することもある

- ファームウェアや管理情報が破損しても認識しなくなる

- 状況を悪化させる前に処置を止めることがデータの保護に繋がる

1.一度の通電でメモリチップが完全に破損することもある

SSDが水没した後に通電した際には内部回路やメモリチップがショートする・損傷が発生するリスクが高まる他、データの復旧作業の難易度が急激に上がることがあります。通電した後の損傷は進行が早いため、早期の対応が重要となります。

※SSDに使われているNANDフラッシュメモリは電圧でデータを保持しており、腐食や導電性の異常が生じると制御信号が正しく届かなくなることから保存されていたデータを正しく読み出せなくなることがあるものです。

↓SSDの仕組みについて詳しく解説した記事はこちら。

2.ファームウェアや管理情報が破損しても認識しなくなる

ファームウェアや管理情報が破損するとSSDが正しく認識されなくなり、データにアクセスするために必要となる基本的な動作ができなくなるため、復旧が困難になることもありえます。これらの部分はSSDの正常な動作に欠かせないため、破損が進行する前にプロのデータ復旧業者に相談することを検討しましょう。

3.状況を悪化させる前に処置を止めることがデータの保護に繋がる

安易な自己対処は状況を悪化させることがあるため、データを保護する観点では早めに専門家に相談することを優先しましょう。自己診断や処置を試みる前に相談することで後悔する結果になることを防げます。

まとめ|SSDが水没した時には見た目よりも深刻なトラブルが生じていることも

SSDが水没した時には外見では問題無いように見えても内部では腐食や故障具合が悪化していることも多く、注意が必要となります。SSDが水没した際にデータを失いたくない方は早期の対応が重要です。まずは電源を切る・ケーブル類の接続を外すことから始めましょう。SSDが水没した場合には「乾かせば何とかなる」と考えてしまいがちですが、内部には残留水分や水以外の不純物が残っていることがほとんどです。通電し続ける・電源の入り切りや再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできることを行っただけでも内部回路に深刻なダメージを与える事も多く、慎重な対応が求められるものです。

水没したSSDから早く安く確実にデータを取り出したいと少しでも考えた場合には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。アドバンスデータ復旧はSSDに生じる様々なトラブルに対して数多くの復旧実績もあり、安心です。万が一、困った時には相談してみてはいかがでしょうか。もちろん、相談も無料です。