NAS(Network Attached Storage)は、データをネットワーク経由で管理・共有するために非常に便利なストレージデバイスの1つです。しかしながら、NASを使用しているうちに「NASの動作が遅い」「ファイルの読み込みや書き込みが遅くなった」と感じるトラブルが発生することがあります。

NASの速度低下には様々な原因が考えられますが、まずは、なぜNASが遅くなるのか、どういった要因が影響しているのかを理解することが重要です。

本記事では、NASが遅くなる原因やすぐに試せる対処方法を詳しく紹介していきます。さらに対処方法を進める上でやってはいけない行動についても触れていきます。NASが遅くなった時に少しでも困ったり悩んだりした時にはぜひ参考にしてみてください。

NASが遅くなる原因

NASが遅くなる原因は多岐にわたり、いくつかの要因が重なって速度低下を引き起こすことがあります。以下では、NASが遅くなる代表的な原因と関連する要素について詳しく解説していきます。

- ネットワーク環境の問題

- ストレージ容量の不足

- NAS本体の劣化や故障

- 設定不備

- アクセス過多および大容量転送の負荷

1.ネットワーク環境の問題

ネットワーク環境は、NASのアクセス速度に大きな影響を与えます。特に、無線LAN(Wi-Fi)の使用や接続機器の性能不足が原因で速度が遅くなることもありえます。

・無線LANの影響

無線LANを使っていると電波干渉や帯域幅の制限が原因となり、NASの速度が遅くなることがあります。特に、5GHz帯では障害物や距離が長くなることでNASの通信速度が劇的に低下することもありえます。

・有線LANの不具合

有線LANを使用している場合でも、LANケーブルの不良や古い規格のネットワーク機器(ルーターやスイッチングハブ)が原因でNASの速度が制限される・遅くなることがあります。例えば、CAT5ケーブルを使っている場合や100Mbpsのネットワーク機器を使用している環境では、速度の上限が大きく制限されることもありえます。

・IPアドレスの重複

同じネットワーク内でIPアドレスが重複している場合には通信が不安定になり、速度低下の原因になることがあります。IPアドレスの問題によってNASの速度が遅くなっているのであれば、解決のためにDHCP設定の確認や手動での設定の見直しを考える必要が出てきます。

※これらの要素を考慮し、NASの速度が遅くなった時には無線LANから有線LANへの切り替えや高速なネットワーク機器の導入が推奨されるものです。また、ルーターの規格(例えば、Wi-Fi 6やギガビットイーサネット対応)を最新のものにアップグレードすることも有効な対処方法として選択肢に挙がってきます。

2.ストレージ容量の不足

NASのストレージの容量残量が不足すると、データの書き込みや読み込み速度が遅くなることも起こりえます。特にHDDの断片化やSSDの書き込み回数の増加によって症状が発生することもありえます。

・ディスクの容量不足

NASのディスクの容量がいっぱいになると、データの書き込み速度が遅くなる・読み込み処理が滞ることがあります。これは、ディスクの断片化やストレージ内の空き領域の不足が原因で引き起こされることが多いものです。特に、NASに搭載されているディスクの種類がHDDだった場合にはデータの断片化が進むと読み込み速度が低下し、パフォーマンスが悪化する傾向にあります。

・SSDの耐久性の限界

SSDはHDDと比べて高速での処理が可能なストレージではありますが、書き込み回数に制限があるため、過剰に使用されると速度が遅くなります。これは、特にデータを頻繁に書き込む用途で顕著になるものです。NASに搭載されているディスクの種類がSSDの場合に書き込み回数が多い・寿命が近くなった際には速度が遅くなることがあるため、データを失いたくない方は慎重な対応が求められます。

・ストレージの健康状態

ストレージは経年劣化や使用頻度の高さにより寿命を迎えることがあります。HDDおよびSSDを数年使っている・使用頻度が多い・NASを常時稼働していて中のディスクに負荷がずっとかかっているような時にはアクセス速度が低下する他、最悪の場合にはストレージが故障してデータが消失する事態に陥ることも多く起こりえるものです。

※ストレージの容量不足や劣化を防ぐためには、定期的に不要なデータを削除する・外部にバックアップを取るなどの対処方法が有効な手段になりえます。また、SSDを選定する際には耐久性の高いものを選ぶことが推奨されるものです。

↓NASの寿命が疑われる時にはこちらも参照ください。

3.NAS本体の劣化や故障

NASは、経年劣化やハードウェアの故障によって速度が遅くなることがあります。冷却機能の劣化やほこりの蓄積・ディスクおよび内部部品の損傷が原因となり、パフォーマンスが低下することもありえます。

・冷却不足

NASは長時間稼働し続けることがほとんどで、高熱になりやすい精密機器でもあります。そのため、冷却機能が正常に動く事が重要となります。ファンが劣化したり、通気性が悪くなったりすると、内部温度が上昇するため、熱暴走が発生することもありえます。NAS内部の温度が高くなるとデータの転送速度が大幅に低下する他、ストレージの故障や劣化に繋がり、データが消失することも多く起こりえるものです。

↓NASの熱暴走とは?詳しい対処方法はこちらで紹介しています。

・ストレージの劣化や故障

NASに搭載されるストレージ、ハードディスクやSSDは使用年数や書き込み回数に応じて劣化します。特に、RAIDを構築している場合には、RAID崩壊やディスクの不良セクタが発生することで速度低下の原因になることもありえます。

※NASに搭載されるHDDやSSDはある日突然、故障することが多く、その際にはNASが遅くなる・共有フォルダにアクセスができない・NASが起動しなくなる・エラーメッセージが表示される等、様々な症状を引き起こす原因になることが多いものです。NASが遅くなった時にはストレージが壊れかけているサインであることも考えられるため、大切なデータを守りたい方は手を止めてプロの復旧業者に相談することを検討してみましょう。

・内部部品の摩耗

電源ユニットやRAMなど、内部部品の摩耗や故障が原因となり、NASの処理速度が遅くなることもありえます。

※NAS本体の劣化を防ぐためには、定期的なメンテナンスやファームウェアの更新が重要です。また、必要に応じて、ハードウェアの交換や冷却機能の改善を行うことも選択肢に挙がってきます。

4.設定不備

NASの設定不備も速度低下の原因となります。特に、SMB設定やジャンボフレームの設定不備、ファームウェアの更新遅れが速度低下を引き起こすことがあります。

・SMB設定

WindowsとNASの間でデータをやり取りする際に使用されるSMBプロトコルは、セキュリティの設定や通信の最適化によって速度に影響を与えるものです。SMB署名の無効化やSMBバージョンの変更が適切に行われていないと、通信が遅くなることも起こりえます。

・ジャンボフレーム設定

NASとPC間でデータを転送する際にジャンボフレームの設定が無効だと、大容量のファイルやフォルダの転送が非効率になり、速度が遅くなることがあります。

・ファームウェアの更新

NASのファームウェアが古いまま使っていると、パフォーマンスの最適化やセキュリティ強化が行われず、速度低下や不安定さを引き起こす原因になりえます。

※NASの設定不備を防ぐためには、定期的に設定確認を行うことやファームウェアの更新が有効な対処方法として挙げられるものです。ネットワーク設定やセキュリティ設定は適切に行うことが重要です。

5.アクセス過多および大容量転送の負荷

複数のユーザーが同時にNASにアクセスする場合や大容量のファイルやフォルダを転送する際には、NASに過剰な負荷がかかり、速度が遅くなることがあります。

・同時にNASにアクセスする場合の影響

複数のユーザーが同時にNASにアクセスすると、帯域幅が分散されて1人あたりの通信速度が遅くなることがあります。特にデータの読み書きが頻繁に行われる環境では帯域幅の管理が重要になるものです。

・大容量データの転送

大容量のファイルを一度にNASからPC、PCからNASに転送すると、転送速度が遅くなります。このような場合には転送のタイミングを分ける・転送速度に合わせて負荷を分散させることが有効な対処方法になりえます。

※同時にNASへのアクセスや大容量転送による負荷を軽減するためには、アクセス数を制限する・転送速度を管理するための優先度設定を行うことが推奨されるものです。

NASが遅くなった時に生じる症状例

NASが遅くなると、使用者にとって様々な症状が現れます。NASに症状が出た際には、データの転送やアクセスを行うたびに体感する他、業務や日常の作業効率に大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、NASに速度低下が現れた時には症状を早期に認識し、原因と照らし合わせることが重要となります。ここでは、NASが遅くなった時によく見られる症状例を詳しく説明していきます。

- 読み込みに数十秒以上かかる

- 動画や画像のプレビュー表示が途切れる

- エクスプローラーがフリーズする

- ファイル転送が遅い

- アクセスできないエラーが頻繁に発生する

1.読み込みに数十秒以上かかる

NAS内のデータを読み込む際に、読み込み時間が数十秒以上かかることも起こりえます。この症状は特に以下のようなケースで発生しやすいものです。

・ストレージの容量不足

NAS内の空き容量が少なくなると、データの書き込み速度・読み込み速度が遅くなることがあります。特に、NASに搭載されているストレージがHDDである時にはパフォーマンスが低下する・読み書き速度が劇的に遅くなることもありえます。

・RAID構成の不具合

RAIDの設定ミスや不具合が生じていると、ディスクのリビルド時やエラー処理で時間がかかり、アクセス速度が低下することがあります。

・NAS本体の経年劣化

NASが古くなると、内部のファームウェアやハードウェアの動作速度が遅くなる他、HDDやSSD、基板なども劣化・故障するため、処理速度に影響が出てきてしまいます。

※NASに保存されているデータの読み込みに数十秒以上かかる症状は、特にファイル数が多い時や複雑なデータを扱っている場合に顕著に現れやすいものです。

2.動画や画像のプレビュー表示が途切れる

NASに保存している動画や画像のプレビュー表示が途切れたり、再生中に止まったりする場合には、次のような原因が考えられます。

・ネットワーク帯域幅の不足

無線LANや古いLANケーブルを使用している場合には、データの転送速度が低く、NASに保存されているはずの動画や画像の読み込みが間に合わず途切れることがあります。特に、動画のような大容量データを扱っていると、この問題が現れることが多いものです。

・NASの性能不足

NAS自体の処理能力が低い場合には、特に高解像度の画像や高ビットレートの動画ファイルを読み込む際に処理が追いつかず、プレビューが途切れることがあります。

・ネットワーク機器の不具合

ルーターやスイッチの性能が低い・設定が不適切である時には、パケットの遅延やデータの喪失が起こり、プレビューが途切れる原因に繋がることもありえます。

3.エクスプローラーがフリーズする

NASにアクセスしているPCで、エクスプローラーがフリーズするような場合には、以下の問題が考えられるものです。

・ネットワーク接続不良

NASとPCを接続しているネットワーク環境に不具合がある時には、データの転送が途中で途切れ、エクスプローラーがフリーズすることがあります。特に無線LANや接続が不安定な場合には、この問題は頻繁に生じることがあります。

・設定ミス

PC側でNASの設定が誤っている場合やNASの共有設定に不具合が発生していると、接続がうまくいかず、フリーズを引き起こすこともありえます。

・NASのストレージ故障

NASに搭載されているHDDが故障している場合には、共有ファイルへのアクセスが遅延する・共有フォルダに入れない・PCのエクスプローラーが応答しないなどの症状が出ることがあります。HDDに不良セクタが多量に発生している際にも同様の症状が生じることがあるため、NAS内に失いたくない記録が含まれている時には慎重な対応が求められます。

↓共有フォルダにアクセスができない状況でお困りの方はこちらも参照ください。

4.ファイル転送が遅い

NASを使用している環境でファイル転送速度が遅くなる症状は、特に以下の要因で発生しやすいものです。

・無線LANの使用

無線LANの使用は安定性が低い他、大容量のデータ転送時に速度が遅くなることがあります。特に、5GHz帯の通信が安定しない時には転送速度が低下することもありえます。

・ネットワーク機器の古さ

古いルーターやスイッチングハブを使用していると、最大転送速度が制限されてしまいます。例えば、100Mbpsのスイッチで1GbpsのNASに接続した際にはスイッチの性能がボトルネックになり、転送速度が遅くなるものです。

・RAID設定の不備

RAIDの設定が適切では無い場合、特にRAID5やRAID6で運用している環境では書き込み速度が遅くなることがあります。また、RAIDアレイのリビルド中に書き込み速度が遅くなることもありえます。

・ストレージの劣化:NAS内のHDDやSSDが劣化・故障しかかっていると、データ転送時にディスクの読み書き速度が低下し、転送が遅くなることがあります。

5.アクセスできないエラーが頻繁に発生する

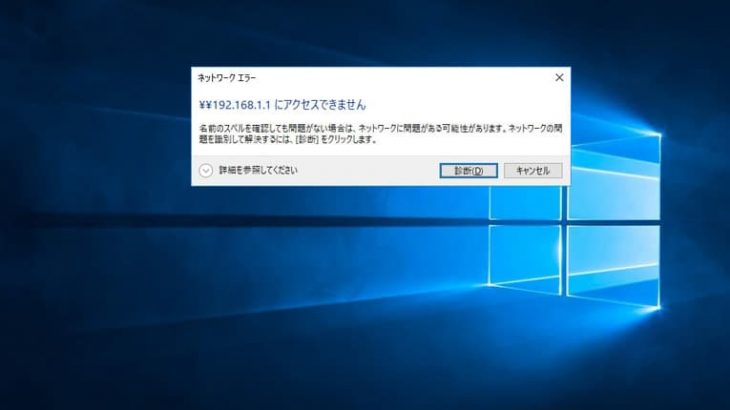

「共有フォルダにアクセスができない」「ネットワークエラー」などのエラーメッセージが頻繁に表示される場合には、以下のような原因が考えられます。

・ネットワーク設定ミス

NASとPC間でIPアドレスが競合している、またはDNS設定が不適切な場合には、接続が不安定になり、エラーが発生することがあります。特に、NASがDHCPでIPアドレスを自動取得している時には、設定ミスで競合が引き起こされることもありえます。

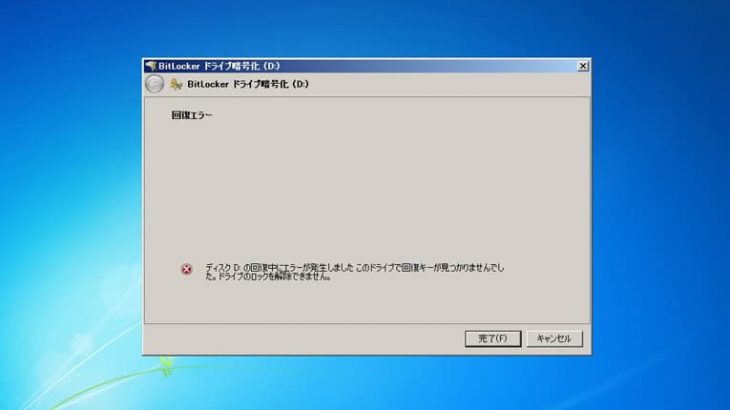

・NAS本体の故障

NAS内部のHDDやSSD、基板、RAIDコントローラなどが故障していると、正常にデータにアクセスできず、エラーが頻発してしまいます。また、RAIDアレイの不整合が原因となり、NASにアクセスができなくなることもありえます。

・ファイアウォールやセキュリティ設定の不具合

PCやNASに設定されたファイアウォールやセキュリティソフトが、正常な接続をブロックしてしまうことがあります。特に、Windowsのファイアウォールやセキュリティ設定が不適切な場合には、NASにアクセスできない症状が発生することも起こりえるものです。

↓NASにアクセスができない状況でお困りの方はこちらの対処法もお試しください。

NASが遅くなった時に試せる対処方法7選

NASの処理速度が低下すると、業務や日常的な作業に支障をきたすこともありえます。ここでは、NASが遅くなった場合に試せる対処方法を7つ紹介していきます。

- 有線LANへ切り替える

- ジャンボフレームを有効化する

- ストレージの空き容量を確保する

- ネットワーク機器を見直す

- SMB署名を無効化する

- 機器の接続数を制限する

- ファームウェアを更新する

1.有線LANへ切り替える

NASの速度低下の大きな原因の一つとして、無線LANの使用が挙げられます。無線LANは接続が不安定で、特に多くのデバイスが同時に接続されている場合や電波干渉が発生している時には、速度に大きく影響が出ることがあります。そのため、NASが遅くなった時には有線LANへ切り替える方法が効果的な方法になりえます。

※有線LANは、無線LANと比べて安定したデータ転送ができるため、特に大量のデータを転送する場合や大容量のファイルを頻繁に扱う時には、処理速度の遅延を大幅に減少させることが可能となります。

・具体的な対応手順

- NASとPCをLANケーブルで直接接続する。

- ルーターやスイッチも有線接続に切り替える。

- 無線LAN接続をオフにする。

- 有線接続のみでネットワークを使う。

- LANケーブルの規格を確認し、CAT5e以上のものを選択する。

※LANを有線接続に切り替えると、ネットワークの帯域幅が安定する他、NASとPC間のデータ転送の高速化が可能となります。特にギガビット対応ルーターを使用している場合には、十分なパフォーマンス・早い処理速度が期待できるものです。

2.ジャンボフレームを有効化する

ジャンボフレームとは、通常のネットワークフレームのサイズ(最大1500バイト)よりも大きな単位(最大9000バイト)を使ってデータを転送する技術のことを指します。ジャンボフレームを有効にすると、大容量のデータを効率的に転送できるため、特にファイルサイズが大きい時に転送速度が遅くなった時には有効な対処方法になりえます。

・具体的な対応手順

- PCとNASの両方でネットワークアダプター設定を開く。

- 「ジャンボフレーム」の設定項目を見つけて有効に変更する。

- PCとNAS両方でジャンボフレームが有効になっていることを確認する。

- その後、NASおよびPCを再起動して、データ転送速度を確認する。

※ジャンボフレームを有効にすると、大容量のファイルを転送する際にパケット数が減少するため、転送速度が向上します。ただし、ネットワーク機器がジャンボフレームに対応しているか確認することが重要となります。

3.ストレージの空き容量を確保する

NASの速度低下の大きな原因の1つとして、ストレージ容量の不足が挙げられます。NASに保存されるデータ量が増加すると、ディスクの空き容量が少なくなり、ファイルの読み書き速度が低下することがあります。特にHDDやSSDの空き容量が10%未満になった時にはデータのアクセス速度が著しく遅くなってしまいます。そんな時にはストレージ容量の確認および空き容量を増やす方法が有効な対処方法として挙げられるものです。

・具体的な対応手順

- NAS管理画面にログインして、ストレージの使用状況を確認する。

- 不要なファイルや古いデータを削除する。

- 使用頻度の少ないファイルを外部バックアップデバイスに移動させる。

- NASの空き容量が増えたら、データの転送速度を確認する。

※処理速度が遅くなったNASの空き容量を確保した後には、RAID構成の見直し及び、もし可能であれば、ストレージのアップグレード(例えば、より大容量のHDDへの交換やSSDへの置き換え)を検討することも有効な対処方法になりえます。

4.ネットワーク機器を見直す

ネットワーク機器(LANケーブル、ルーター、スイッチなど)が古くなった時には、NASのアクセス速度に大きな悪影響を与えることもありえます。特に、古いLANケーブルや非対応のスイッチを使用している場合には、ネットワークの帯域幅が制限されるため、転送速度も遅くなってしまいます。そんな時にはネットワーク機器の見直しを行う方法が自分で試せる対処方法として選択肢に挙がってきます。

・具体的な対応手順

- NASとPCの接続に使っているLANケーブルが、CAT6以上であることを確認する。

- もし、古いスイッチやルーターを使っている場合には、ギガビット対応の機器に交換する。

- 機器の接続状態を確認してLANケーブルがしっかり接続されているかを確認する。

※古いネットワーク機器を交換した際には帯域幅が広がるため、NASの速度向上に繋がることが期待できるものです。

5.SMB署名を無効化する

Windowsには、SMB通信時にデジタル署名を行う設定がありますが、これが有効になっていると、転送速度に悪影響を与えることもありえます。特にNASがWindows環境で使用されている場合には、SMB署名が有効になっていると、通信のセキュリティは向上するものの、その分データ転送の効率が低下することがあります。そんな時には、SMB署名を無効化する方法が選択肢に挙がってきます。しかしながら、SMB署名を無効化する方法はセキュリティに穴をあける・ウイルスやマルウェアへ感染する危険性が高まるため、NAS本体およびNASに接続して使うPC、タブレット、スマートフォンなどの機器からデータを失いたくない方は慎重な対応が求められるものです。

・具体的な対応手順

- Windowsのレジストリ設定を開く(「regedit」を検索して実行する)。

- 「RequireSecuritySignature」という項目を探して値を「0」に設定する。

- NASおよびPCを再起動して、設定を有効する。

※SMB署名を無効化することで、転送速度の向上が期待できますが、セキュリティ上のリスクを伴うため、重要なデータを扱う環境では慎重に設定変更を検討する必要が出てきます。もし、複数のデバイスからNASにアクセスができない・データ転送速度が遅いなどの不具合が出ている時にはNAS内のHDDやSSDが故障している・壊れかかっているサインであることが大半であるため、SMB署名を無効化しても不具合が解決できないばかりか問題範囲が拡大してしまう恐れがあります。データ保護を重視する・後悔したくないときには専門家のアドバイスを聞くようにしましょう。

6.機器の接続数を制限する

NASの処理速度が遅くなる原因の中には、機器の同時接続数の増加も挙げられます。複数のユーザーが同時にアクセスしていると、NASの処理能力が限界に達してしまい、結果的にアクセス速度が遅くなることもありえます。この問題を解決するためには、機器の同時接続数を制限することが効果的な対処方法になりえます。

・具体的な対応手順

- NAS管理画面にログインして、同時接続数の設定を確認する。

- 必要に応じて、接続人数の制限を設ける。

- 同時接続数を減らして、負荷を軽減し、速度が改善したか確認する。

※NASへの同時接続数を制限することで、アクセスが集中している場合の負荷を軽減し、より安定したパフォーマンスを得ることが期待できるものです。

7.ファームウェアを更新する

NAS本体や周辺機器のファームウェアが古い時にも、パフォーマンスの低下やセキュリティに問題が生じることもありえます。特に、ファームウェアの不具合が原因で転送速度が遅くなることがあるため、最新のファームウェアにアップデートする方法もすぐに試せる対処方法として挙げられるものです。

・具体的な対応手順

- NASの管理画面にログイン→「ファームウェア更新」の項目を探す。

- 最新のファームウェアバージョンがあるかを確認して、アップデートを実行する。

- ファームウェアの更新後は、パフォーマンスのチェックを行い、問題が解消されたかを確認する。

※ファームウェアは最新の状態に保つことで、機能の強化やバグ修正が行われることから、パフォーマンス向の上が期待できるものです。

・総括

上記のような対処方法を実行することで、NASのパフォーマンスが向上する・速度低下の問題を解決できることもあります。しかしながら、NASに搭載されているHDDやSSDの故障や基板の損傷などハードウェア部分に問題が生じている・機器が壊れかかっている時にもNASが遅くなることもあるため、大切なデータを守りたい方は状況を見極めながら冷静に進めることが重要となります。

NASが遅くなった時にデータを失いたくない場合は復旧業者へ相談を

NASの速度が低下する原因はさまざまですが、特にハードディスク(HDD)やSSDが故障、基板などの重要部品が損傷した時にはNASにアクセスできなくなるトラブルを引き起こすこともありえます。速度が低下した状態をそのまま放置してしまうと、最悪の場合には、データが消失する事態に陥ることも多く、注意が必要となります。そうした事態を避けるためには、速やかに適切な対処を行うことが非常に重要です。

- データが失われる前に早期に対応する重要性

- 復旧業者に相談するタイミング

- 復旧業者に相談するメリット

- 復旧業者の選び方

1.データが失われる前に早期に対応する重要性

NASが遅くなる症状は、データが消失する兆候では無いこともありえますが、放置することで状況が重篤化して、アクセスができなくなる・データの破損が進行する・損傷箇所が増える・故障箇所の状態が悪化することも多く起こりえるものです。特にHDDやSSDなどのストレージに少しでも問題が生じている場合に、無理に操作を続けるとデータが完全に消失する危険性が高まります。データの価値を守るためにも、早めにプロの復旧業者に相談することが賢明な判断にもなりえます。

2.復旧業者に相談するタイミング

NASの処理速度に遅さを感じた時には、自力で対処方法を試すことも選択肢に挙がってきますが、うまくいかない場合も多く、データを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したいと思った時には、復旧業者への相談を検討しましょう。特に以下のような状況では、業者へ早めに相談を行うことがおすすめです。

| NASおよび共有フォルダにアクセスができない状態が続いている。 |

|---|

| 筐体のランプが赤や橙色など異常を示す点滅の状態になっている。 |

| エラーメッセージやエラーコードが表示されている。 |

| 異音や聞き慣れないビープ音が聞こえる。 |

| 複数のユーザーがアクセスしているのに速度低下が続いている。 |

↓NASのランプが赤く点滅する状態に陥った時にはこちらの記事もご確認ください。

3.復旧業者に相談するメリット

復旧業者に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

・専門的な診断と安全なデータ復元

プロの復旧業者に依頼した場合には、クリーンルームなどの専用環境下で高度な技術力、深い専門知識を持った技術員がストレージに生じた障害の種類(論理もしくは物理、またはその両方)、障害の程度(軽度・中度・重度)、損傷箇所の特定および診断と安全な復元を行うため、誤った操作によるデータが消失するリスクを回避できます。

・データの消失を最小限に抑えた上での復旧

自力での復元作業を試みると、データがさらに損失する恐れがありますが、プロの復旧業者で対応した際にはデータの損失を最小限に抑えながら復旧作業が行われます。

・迅速な対応

復旧業者は迅速な対応を行い、データの復元までの時間を最短で行ってくれる場合が多いものです。特に企業でNASを使っている際に不具合が出た時には、業務の継続性が重要になるため、できるだけ早く対応することが求められます。

4.復旧業者の選び方

NASが遅い・共有フォルダにアクセスができない・表示が途切れる・ファイルが開かない・フリーズするなどの症状が生じた際に早く安く確実にデータを取り出したいと思った時には復旧業者選びが重要となります。どこの復旧業者を選べば良いのか悩んだ時には下記の様な項目を確認してしましょう。困らずに済みます。

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 復旧料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用の環境下や専用ラボで復旧・修理対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

復旧業者は数多く存在していますが、技術力や復旧サービスの内容には大きな差もあるものです。どこの復旧業者に出しても同じように早い対応と費用を抑えたデータ復旧ができるわけではないため注意しましょう。アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめの復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復旧・修理作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。NASやRAIDサーバー、外付け・内蔵HDD、SSD、PC(Windows・Mac・自作)、SDカード、USBメモリ、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど、様々な機種に対して復旧・修理実績も多くあり、安心です。

NASが遅くなった時にやってはいけないこと

NASが遅くなる原因が明確になったとしても、対応方法を誤ると状況が重篤化してデータが損失する危険性が高まる他、復旧自体が困難な事態に陥ることも起こりえます。特に、自己流の修復や不適切な操作を進めることで、問題が生じている時間を長引かせるばかりか、回復不可能な状態にしてしまうこともありえます。ここでは、NASの速度が遅くなった場合に避けたい行動について解説していきます。

- 再起動を繰り返す

- 設定を安易に変更して状態を悪化させる

- ストレージを初期化する

- 過度な負荷をかけ続ける

- ハードウェアを無理に交換する

1.再起動を繰り返す

NASに不具合が生じた際に再起動を繰り返しても問題が解決することは稀であることが大半です。特に、ハードディスクに障害が発生している・ネットワークに問題がある時に、無理に再起動を繰り返すことでシステムに過剰な負荷をかけ、状態が悪化することもありえます。再起動を繰り返すことで、NASへのアクセスや書き込みが繰り返し中断され、更なるファイルシステムの破損を引き起こす・意図しないデータの上書きが進むことも起こりえます。NASが遅いなどの問題が出た際には再起動を繰り返す前に、まずは原因を特定する他、失敗したくない・大事なデータがNAS内に保存されているような場合には手を止めてプロの復旧業者に相談することを検討しましょう。

2.設定を安易に変更して状態を悪化させる

NASの設定を安易に変更すると、問題が更に悪化することがあります。特にネットワーク設定やRAID構成の変更は慎重に行う必要があるもので、誤った設定がデータの損失やアクセス不能を引き起こすこともありえます。特に「RAIDレベル」の設定変更や「ジャンボフレーム」の設定を誤ると、データの転送速度や安定性に悪影響を与えることがあります。そのため、設定変更を行う前には必ず現在の設定のバックアップを取ることが重要となるものです。不具合が出たNASに対して理解度が低い・データを失いたくない方は安易に作業を進めて後悔する前に専門家にアドバイスを聞くようにしましょう。

↓NASからデータを取り出したいと考えた時にはこちらの記事もご確認ください。

3.ストレージを初期化する

NASに搭載されているHDDやSSDなどのストレージを初期化するとデータや設定内容などが全て消去されるため注意が必要となります。ファイルシステムを無理に初期化する・RAID構成を誤ってリセットすることでデータの復旧が不可能になることもありえます。初期化はNAS内のデータが不要な方・自分で修理を希望される場合にのみ最終手段として考えるようにしましょう。

↓NASの修理を行いたいと思った時にはこちらも参照ください。

4.過度な負荷をかけ続ける

NASのパフォーマンスが遅くなっている時に同時に大量のファイルやフォルダを転送する・多数のユーザーが同時にアクセスすることで、負荷が過剰にかかり、さらに速度が遅くなることがあります。過度な負荷をかけ続けることで、NASの内部で過熱や障害が発生するリスクも高まります。負荷がかかり過ぎる前に、アクセスを一時的に制限して、負荷分散の対策を講じることが重要です。

5.ハードウェアを無理に交換する

NASのハードウェアに問題があると感じた場合、無理にパーツを交換してしまうことは危険な行為として挙げられます。特に、RAIDを構築しているディスクを安易に交換すると、RAID構成が崩れ、データが失われるリスクが高まります。ハードウェアの交換は、確実に問題の原因がハードウェアにあることが確認された場合に実施することを検討しましょう。自己判断で行うと後悔する結果に直結することがほとんどであるため、まずはプロの復旧業者に相談することを優先した方が良いものです。相談してから作業を進めても遅くはありません。

まとめ・NASが遅くなった時に安心を得るには

NASの動作が遅くなると、普段の作業や業務が滞るだけでなく、「このまま使って大丈夫なのか」という不安を感じる方も少なくありません。NASが遅くなる原因はネットワーク環境、ストレージ容量、NAS本体および内蔵部品の劣化や故障、設定の不備、同時アクセスによる負荷など、さまざまな要因が絡み合っていることが推測されますが、特に複数のデバイスから同時にアクセスしている状況で遅延が発生している場合には、NASの内部で深刻なトラブル発生していることもありえます。

このような状況で焦って再起動を繰り返したり、設定を安易に変更してしまったりすると、状態が重篤化して、結果的に大切なデータが失われる危険性を高めてしまいます。NASに問題が生じた時に大切なのは「データを守る」という視点です。NASが遅いと感じた時こそ、冷静に状況を確認して余計な操作を控えることが安心できる状態にも繋がります。

もし、業務や生活に欠かせないデータがNASに保存されている場合には、自力での判断に頼るよりも、早めにプロの復旧業者に相談することが最も安全です。専門家であれば、障害の進行を最小限に抑えながら適切な方法で対応でき、データが失われるリスクを大幅に減らすことができます。

「もう少し様子を見よう」と先延ばしにするのではなく、不安を感じた段階で相談することが、後悔しないための大切な一歩です。安心してNASを使い続けるためにも、まずはデータ保護を優先する視点を忘れないようにしましょう。