NASが水没してしまった時には、その後の対応によってデータ復旧の成否が大きく変わってくるものです。精密機器であるNASが水没・水濡れするトラブルに直面した場合には、慌ててしまうことが多いものの、間違った対応を行うと、データの取り出し自体が難しくなることも起こりえます。そのため、NASが水没した直後は、適切な初動対応が極めて重要となるものです。本記事では、NASが水没した後の正しい対処方法や注意点を詳しく解説し、データの損失を防ぐための最適な手順についても紹介していきます。

NASが水没した場合のデータの重要性

NAS(Network Attached Storage)は、企業や家庭内で重要なデータを保管するために使用されるデバイスの1つです。しかしながら、自然災害や事故などによってNASが水没してしまうと、データが消失するリスクが高まります。水没したNASが適切に処理されずに放置されると、データの復旧が困難になることもありえます。そのため、NASが水没・水濡れした場合には、迅速かつ正しい対応を取ることが大切です。

・水没によるデータ消失のリスク

NASが水没した際には、内部の電子部品やハードディスク(HDD)、SSD、基板に直接的な影響を与えてしまうものです。液体がNAS内部に浸透することで、電子回路がショートする・内部部品の腐食が進行する・機器が物理的、機械的に故障する・損傷箇所が増えることで、データが完全に失われる危険性も高まります。特に、海水や汚水によってNASが水没・水濡れした場合には、その成分が内部に残留してデータの復旧作業を一層困難にしてしまいます。また、水没したNASを安易に乾燥すると不純物が付着して、さらに復旧の可能性が低くなることもありえます。

・迅速かつ正しい対応が必要

NASが水没した後の適切な対応は、データ復旧の鍵を握るポイントです。水没した後に適切な処置を行うことで、NASからデータを復旧できる可能性が大きく高まるものです。しかしながら、NASが水没した後に電源を入れてしまったり、乾燥させてしまったりといった誤った対応を取ってしまうと、データを取り戻せなくなる危険性が高くなります。水没したNASに対して行いたい最も重要なステップは、電源を切り、濡れた状態で適切に保管し、プロのデータ復旧業者に迅速に相談する事が挙げられます。

NASが水没した時に生じる症状例

NASが水没した時には、内部に水分が浸入することで様々な症状が発生しますが、NASが水没した後の初期症状を早期に把握し、正しい対処方法を選択することで、データ復旧の成功率を高めることが期待できるものです。ここでは、NASが水没した際に見られる症状について解説していきます。

- 電源が入らない・起動しない

- 通常の動作音が聞こえない

- HDDの認識異常が起きる

- エラーメッセージが表示される

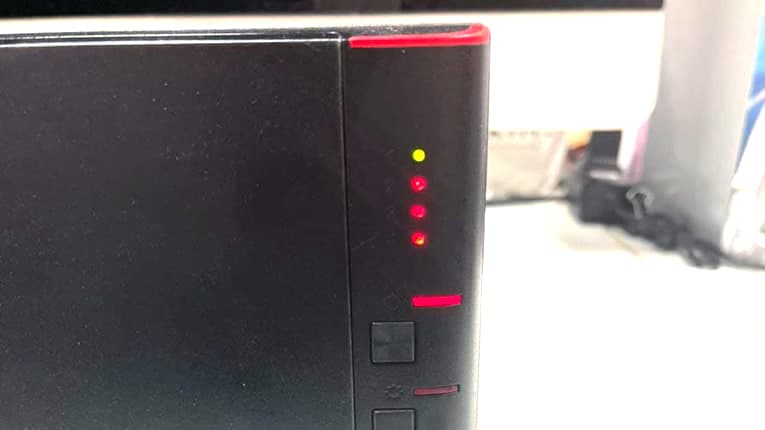

- ランプが赤点滅になる

- 異音が鳴る

1.電源が入らない・起動しない

NASが水没すると、最初に発生することがあるのは、電源が入らない・起動しないという症状です。水分がNAS内部の回路に浸入すると、ショートや回路不良が発生して、電源が正常に供給されない事態に陥ることも多く起こりえるものです。また、電源が入ってもNASが起動しない場合には、内部のデータが入っているHDDやSSD、重要基板が水分や不純物によって故障している事が多く、データを失いたくない方は慎重な対応が求められます。

このような場合に通電を試みる・電源を入れようとするとさらに内部部品の損傷が進行するため、電源を切り、コンセントから抜いてプロのデータ復旧業者に早急に連絡することが最も重要な対処方法として挙げられるものです。

↓NASが起動しない状況でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

2.通常の動作音が聞こえない

正常な状態であれば、NASが稼働している際に特定の動作音(ファンの音やディスクの回転音)が聞こえます。しかしながら、水没したNASからは音がしない、または異常な音が聞こえることがあります。これは、内部部品が水分や不純物によって故障しているサインとなります。NASから異常音がする場合には、無理に動作を続けることは大変危険な行為となるため、手を止める・電源を切ることから始めましょう。

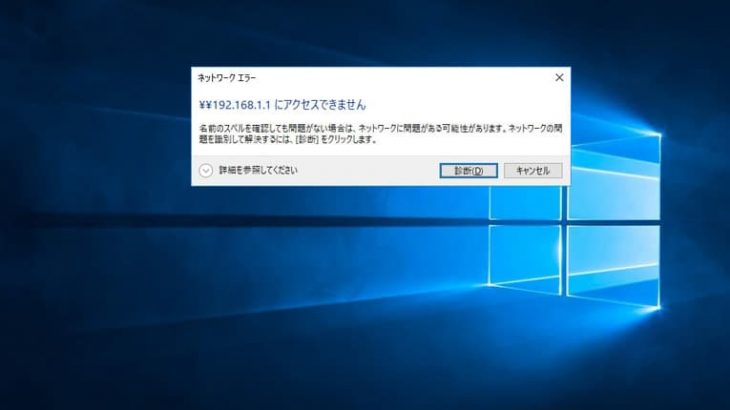

3.HDDの認識異常が起きる

水没した後にはNASに搭載されているHDDが認識されない、または共有ファイルにアクセスができないという症状が現れることもあります。NAS内のHDDが水分により物理的に損傷を受けると、ディスクの認識不良が発生し、データが読み取れなくなってしまいます。このような場合も、専門家への相談が必須となります。

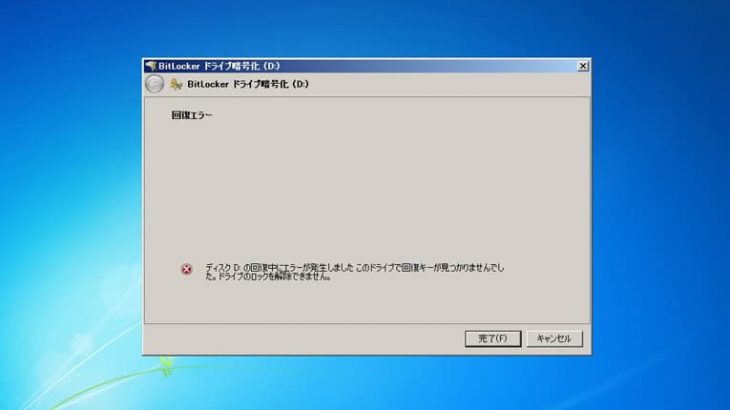

4.エラーメッセージが表示される

NASは水没した状況以外でも、異常が生じた・故障した際にエラーメッセージが表示されることがあります。特にRAIDを構築しているNASでは、RAID崩壊やディスクエラーを示すエラーメッセージが表示されることが多いものです。このような症状は、NASが水没したことによって内部のストレージ(HDDやSSD)、回路が重篤なダメージを受けていることを示しているため、取り扱いには注意が必要となります。NAS本体および管理画面にエラーメッセージが表示される・メールでエラーが通知された場合にも、無理に自己修復を試みることは避けて、復旧業者に連絡することが重要です。

↓TeraStationやLinkStationにエラーが出た時にはこちらも参照ください。

5.ランプが赤点滅になる

ランプが赤く点滅する症状はNASが水没した場合に限らず、NASに異常が生じた際によく見られる兆候です。特にRAIDを構築しているNASでは、ディスクエラーやRAID崩壊を示す警告として、赤いランプが点滅することがあります。これは、NASに異常が発生しているサインでもあり、何らかの障害が起きていることを意味していることが大半です。ランプが赤く点滅している場合にもデータが失われる危険性が高くなっている状況となるため、早急に通電を止め、プロのデータ復旧業者の意見を聞くことを優先しましょう。

↓NASのランプが赤く点滅する状態に陥った時にはこちらの記事もご確認下さい。

6.異音が鳴る

NASが水没した時には、異常な音が発生することがあります。例えば、不規則な音やディスクの異音が聞こえる場合には、内部のプラッタやヘッド、モーターが損傷している事が多いものです。これらの音は、NASが故障しているサインとなることがほとんどです。そのため、NASから異音がした際には無理に動作を続けることは避ける・電源を切ることが最重要となるものです。

NASが水没した時に試せる対処方法

NASが水没した場合には、迅速かつ適切な対応を取ることが非常に重要です。水没した後に間違った行動を取ってしまうと、データ復旧の可能性が大きく低下してしまいます。ここでは、NASが水没した際に試せる対処方法を7つ紹介していきます。

- 電源を切り、コンセントも抜く

- 外部機器を取り外す

- 表面の汚れを拭き取る

- NASを濡れたタオルで包む

- ビニール袋に入れて密封で保管する

- 専門業者に速やかに連絡する

- できるだけ早く送付する

1.電源を切り、コンセントも抜く

NASが水没した場合に最初に行いたい対処方法は電源を切り、コンセントから抜く方法が挙げられます。水分が内部に浸透している状態でNASに通電を続けると、内部回路がショートする・プラッタとヘッドが接触したまま稼働してデータが永遠に失われてしまう危険性が高まります。NASが水没した・正常に動作しなくなったような場合に電源の入り切りや再起動を行うと、機器にさらなるダメージを与えてしまうことも多いため、電源を切ることは最も重要な初動対応となるものです。

NASに限らず、パソコンやHDD、電化製品が水没した際に放置していると、通電状態が続いてしまうことがあるため、できるだけ早く電源を切り、コンセントを抜いて電源供給を断つことから始めましょう。この対処方法を行うことで、復旧作業を進めるための基盤がまず、整います。

2.外部機器を取り外す

NASが水没した際には外部機器(USB機器や外付けHDD)を取り外すことも大切です。NASにはバックアップ用途などで外部機器が接続されていることがありますが、接続部から水分が内部に浸透してしまうこともありえます。また、NASに接続されていた機器自体も水に浸かっていないかを確認して、早急に保護することが重要となります。NASのデータを復旧したい時には周辺機器をすぐに取り外して、無駄な電流を流さないようにすることも大切です。

3.表面の汚れを拭き取る

NASが水没した時には筐体の外部には、泥やゴミが付着していることも多いものです。これらをそのまま放置すると、復旧作業を進める際に妨げになることがあるため、固く絞ったタオルで表面を優しく拭き取ることが大切です。しかしながら、NASの内部に水分が浸透している状態ではゴミや汚れを拭き取るようなことは止めておきましょう。かえって状態が重篤化してしまいます。NASの表の汚れを取りたい時には静電気の影響を避けるためにも手は清潔に保ち、必要に応じて静電気防止の手袋を使用することが推奨されるものです。

4.NASを濡れたタオルで包む

NASが水没した後、乾燥させないようにするためには、濡れたタオルでNASを包み込むことも重要な対処方法として挙げられます。濡れたタオルで包むことで湿気が保持することができ、乾燥しきってしまう前にデータ復旧業者へ送付する準備が整うものです。

濡れたタオルは清潔な水で軽く湿らせたもので強く絞り、NAS本体を包む際にはタオルが内部に直接触れないように注意しましょう。タオルが湿っている状態を保つことも大切です。

5.ビニール袋に入れて密封で保管する

次に、濡れたタオルで包んだNASをビニール袋などに入れて密封することが、乾燥を防ぐために重要な対処方法の流れになります。湿気を閉じ込め、外部の乾燥環境からNASを保護するためには、この手順で進めましょう。

できれば、ジップロックのような密閉性の高い袋を使用して、袋の口をしっかりと閉じて密封することが理想的ですが、NASは大きいため中々機密性の高い袋を用意することは難しいものです。ビニール袋にNASを入れた際にはゴムバンドやテープを使って袋をしっかり閉じるようにしましょう。この対処方法を進めることで湿気を保持し、復旧業者へNASを送る準備が整います。

6.専門業者に速やかに連絡する

水没したNASからデータを取り出したいと考えた時には深い専門知識・高度な技術力・経験値・クリーンルームなど専用環境を持った復旧業者に依頼することが最も安全で確実な方法として挙げられます。NASが水没・、水濡れした際には様々な要因が絡み合っている・部品が機械的、物理的に故障していることが大半で一般ユーザーが試せる修理作業では、機器に致命傷を与えることが多いため、なるべく早い段階でプロのデータ復旧業者に連絡することを優先した方が良いものです。NASが水没した後には、時間が経過するほど復旧作業の難易度が上がるため、速やかな対応が求められます。

7.できるだけ早く送付する

NASが水没した際にはできるだけ早くNASを復旧業者に送付することが大切です。水没したNASを長時間放置すると、内部に残った水分や不純物がさらなる腐食や損傷を引き起こし、復旧作業自体が難しくなることもありえます。

早期に専門家に相談、NASを送付することで、復旧作業を進めるためのタイムリーな対応が可能になり、希望する結果に繋がることが多いものです。

・データ復旧業者の選び方

NASが水没した場合に早く安く確実にデータを復旧したい・取り出したいと思った時には復旧業者選びが重要となります。どこの復旧業者を選べば良いのか悩んだ時には下記の様な項目を確認しましょう。困らずに済みます。

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 復旧料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用の環境下や専用ラボで復旧・修理対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

復旧業者は数多く存在していますが、技術力や復旧サービスの内容には大きな差もあるものです。どこの復旧業者に出しても同じように早い対応と費用を抑えたデータ復旧ができるわけではないため注意しましょう。アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめのデータ復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復旧・修理作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。NASやRAIDサーバー、外付け・内蔵HDD、SSD、パソコン(Windows・Mac・自作・タブレット型)、SDカード、USBメモリ、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど、様々な機種に対して復旧・修理実績も多くあり、安心です。

NASが水没した時にやってはいけないこと

NASが水没した場合に誤った初動対応を取るとデータ復旧の成功を大きく妨げる事があります。多くの人はNASが水没したり、症状が出たり、トラブルが発生した直後には焦りから無意識に行ってしまう行動が、実は最も危険な行為になることもありえます。ここでは、NASが水没した際にやってはいけない行動を具体的に説明し、復旧の可能性を最大限に高めるための注意点についても紹介していきます。

- 電源を入れる

- 通電し続ける

- 電源の入り切りやケーブルの抜き差しを繰り返す

- 再起動を試す

- 水洗いする

- 乾燥させる

- 分解する

1.電源を入れる

水没したNASに対して最も重要なことは、電源を入れないことです。水分がNAS内に浸透している状態で電源を入れると内部の電子部品がショートしてしまい、状態が悪化する他、データが失われる、機器が完全に故障する事態に直結することも多く起こりえるものです。さらに、通電を行うとNAS内で熱が発生し、水分の蒸発を促す・微細な汚れや不純物がプラッタ表面に付着する・データの読み取りが不可能になることもありえます。

もし、電源が入った状態でNASが水没・水濡れしてしまった場合には、すぐに電源を切り、コンセントから抜くことが最も大切な対処方法として挙げられます。この初期対応を行うことで、データ復旧のチャンスを最大限に保つことが期待できるものです。

2.通電し続ける

水没したNASに電源を入れたまま放置する事も危険な行為として挙げられます。水がNAS内に浸透した状態で通電を続けると、ショート箇所の悪化や内部部品の故障具合が悪化して、データが完全に消失する危険性が高まるものです。NASは常時稼働し続けていることが大半である機器ではありますが、稼働中に水没・水濡れした際には電源を切ることが最善の対処方法にもなりえます。

3.電源の入り切りやケーブルの抜き差しを繰り返す

NASが水没した後に何度も電源の入り切りやケーブルの抜き差しを試すことは止めておきましょう。水没したNASに対して、電源を入れたり切ったり、ケーブルの抜き差しを繰り返したりすることは、内部部品への負荷を増加させ、データの復旧自体が不可能になる危険性も高まります。

NASにアクセスができない・起動しない・共有フォルダに入れない・ファイルやフォルダが文字化けする・エラーメッセージが表示される・異音やビープ音が鳴る・筐体のランプが赤や橙色で点滅するような症状が出ている時に電源の入り切りを繰り返すと内部回路やプラッタに致命傷を与えてしまうこともありえます。

また、ケーブルの抜き差しを行うことで、接続端子が摩耗する・ショートの原因になる・プラッタの傷が増える・意図しないデータの上書きが進むことも多く起こりえるものです。データが永遠に失われる事態に陥ることも多いため注意が必要となります。

NASが水没した・正常に動作しなくなった時には、安易に電源を入れたり、再起動を試みたりすることは避けてそのままの状態でプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう

↓NASにアクセスができない状況でお困りの方はこちらの対処法もお試しください。

4.再起動を試す

NASが水没した後にデータを失いたくない方は慎重な対応が求められます。水没したNASに問題が出たとしても再起動を繰り返すようなことは行わないように注意しましょう。何度も電源を入れては切る、または再起動を試みる行為は、水分によってダメージを受けた内部部品にさらに負荷をかけ、復旧のチャンスを減少させる原因にもなりえます。

再起動を行うことでデータの記録面であるプラッタに傷がつくことが多く、傷が溝になる・データが記録されている箇所そのものがえぐり取られてしまう・読み取りが不可になる等、最終的にデータを取り出すことが難しい状況に陥ることも起こりえるものです。NASから早く安く確実にデータを復旧したいと考えた方は手を止めることが大切です。

↓NASからデータを取り出したいと考えた時にはこちらの記事もご確認ください。

5.水洗いする

水没したNASを慌てて水で洗浄することは、止めておきましょう。多くの人はNASに限らず、水没した機器に泥や汚れが付着していると、どうしても水で洗い流したくなってしまうものです。しかしながら、水洗いをすると不純物や汚染物質、泥などがさらに機器内に侵入して、取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえます。特に水以外の液体(海水や汚水など)がNASやHDD、基板などにかかると塩分や不純物などが内部の回路や部品に付着することで腐食が進み、復旧のチャンスを大きく失う原因にもなりえます。

水洗いが原因で電子回路が腐食する・データが入っている部品が完全に故障する他、復旧自体が難しくなるリスクも高まるため、NASが水没、水濡れした時には汚れが気になる場合でも、水で洗うことは避け、できるだけその状態を乾燥させずに保持することが重要となります。どうしてもキレイにしたい場合には、乾いた布で優しく拭き取るくらいの作業に留めておきましょう。

6.乾燥させる

NASが水没した後に乾燥させることも間違った対処方法として挙げられます。自然乾燥やドライヤーを使って乾燥させると、NAS内に残った水分が蒸発して、不純物が部品に付着してしまいます。特に、HDD内のプラッタ(データの記録面)にゴミや汚れが付着すると、データ読み取りが非常に困難になる他、プラッタの上をヘッドが通過することでデータそのものがえぐり取られてしまうことも起こりえます。

さらに、乾燥させることによって水分が蒸発し、塩分や泥が乾燥後に残留することがあります。これらが再び内部で反応して腐食を引き起こすリスクがあるため、乾燥させるのは避け、濡れた状態で保管することが推奨されるものです。

7.分解する

水没したNASやHDDを自分で分解することも止めておきましょう。NASに搭載されているHDDは、非常に精密な部品で構成されており、ちょっとしたホコリや汚れが内部に入り込むだけでも重篤な故障の原因になることがあります。特に、プラッタ(円盤状の記録面)とヘッド(データを読み取る針のような部品)の間の距離は非常に微細であり、数ナノミリメートル程度のわずかなズレでも、データの読み取りが不可能になることもありえます。

分解によってNAS内の部品を傷つけるリスクもあり、状態が悪化してデータの復旧や修理作業がさらに困難になることが多いものです、そのため、自分でNASやHDDなどの精密機器を分解する方法は選択肢から外しておいた方が希望する結果に繋がります。

※メーカーや修理の専門会社に水没したNASの対応を依頼すると、データが入っているHDDやSSDなどのストレージは交換された上で修理作業が行われます。その後、データは全て消えた状態でNASが手元に戻ってくるものです。また、水没していなくても、NASなどの精密機器はクリーンルームなどの専用環境下での対応が必須となります。出張業者ではオフィスや家など普通の環境下で復旧・修理作業を行う為、状態を悪化させてしまうリスクが伴うものです。早く安く確実にデータを取り出したいと思った時にはクリーンルームを完備したプロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。人間の手術を専用の手術室で行うのと同様のイメージです。

↓NASの修理を行いたいと思った時はこちら。

NASが水没する状況は

NASが水没・水濡れするようなトラブルは下記のような状況で発生することが多いものです。

- 大雨や台風による浸水

- 水道管の破裂

- 階上からの漏水

- 洪水や河川の氾濫

- 地下室やサーバールームの浸水

- 湿気の影響による内部損傷

1.大雨や台風による浸水

場所:地下室や一階部分のオフィス、家屋

概要:台風や集中豪雨、線状降水帯が発生した際には、床上浸水が生じることがあります。結果、NASなどの機器、家財、什器が水に浸かることもありえます。特に低い所にNASが設置されている時には水没するリスクにさらされるものです。

2.水道管の破裂

場所:オフィスビルや家庭内

概要:水道管が破裂したり水漏れが発生したりすることがあります。そのような場合も、NASが浸水してしまう危険性が高まるものです。水漏れが床に広がると、床に設置しがちなNASもその影響を受けることになります。

3.階上からの漏水

場所:高層ビルの階下や住宅

概要:天井や壁を伝って水がNASに到達するような状況、特に階上からの漏水、水道管の破裂や雨漏り、洗濯機の故障(排水ホースが外れていた場合を含む)、階上の従業員や住人のミスが原因となり、NASおよび室内のあらゆる物が水没することも起こりえます。

※階上からの漏水によってNASなどの機器および家財、什器が水没・水濡れした際には階上の方が加入されている保険で補償されることがほとんどです。その際には、水没・水濡れ・故障した機器や家財、什器の写真が必要になるため、忘れずに撮るようにしましょう。

4.洪水や河川の氾濫

場所:河川近くや低地の地域

概要:台風や豪雨による河川の氾濫が原因で、家屋やオフィスが浸水する事もありえます。結果、NASが水に浸かってしまい、データが消失するトラブルに繋がることも多いものです。

5.地下室やサーバールームの浸水

場所:地下室やサーバールーム

概要:精密機器が地下室に設置されている時には、水道管の破裂や外部の水害によって、地下に水が流れ込むことがあります。そのような場合はサーバーやNASが水没する可能性が高くなります。

6.湿気の影響による内部損傷

場所:湿度が高いところや温度変化の激しい場所

概要:湿度が高い環境や急激な温度変化が生じる状況では、NAS内の部品が湿気を吸い込み、錆や腐食が発生することがあります。このような状況も間接的にNASが水没するリスクにさらされることがあります。

※上記のようなトラブルを回避するためには、NASの設置場所を慎重に選ぶようにしましょう。水害や水漏れが発生しやすい場所には設置せず、湿度や温度の管理も意識する必要が出てきます。また、NASは大きく、防水ケースなどに入れることは難しい機器でもあるため、湿気対策や水害対策をしっかり行うことが大切です。

NASが水没した後に発生するトラブルを予防するには

近年は台風、大雨、洪水、線状降水帯の発生、自然災害が生じた際の雨漏りや床上浸水、水道管の破裂、階上からの漏水といった偶発的なトラブルが原因で、NASが水没する状況が増加しているものです。NASはオフィス内や家庭内でよく使用される機器でもあり、設置場所や環境に応じて水害リスクを減らすための予防策を講じることも大切です。ここでは、NASが水没しないようにするための設置場所の選び方や湿度管理、定期的なバックアップの重要性についても解説していきます。

- 設置場所の選定と水害リスクの認識

- 湿度管理と環境対策

- 定期的なバックアップの実施

- 防水対策と機器の保護

1.設置場所の選定と水害リスクの認識

NASを設置する場所を選ぶことは、水没リスクを避けるための第一歩です。特に、床上浸水や階上からの漏水など、NASが水に浸かるリスクが高い所には設置しないようにしましょう。

・床上浸水や大雨、台風による水害が発生した場合

低い位置にNASなどの精密機器を設置した際には突然の水没トラブルに遭遇することがあるため注意が必要となります。自然災害によって床上浸水が発生した時にはNASも水没することがあり、そのような場合には機器が機械的・物理的に故障してしまうため、重要なデータを保存することが多いNASはあまり低すぎる所に設置することが無いようにしましょう。

・台風や豪雨が生じた時には雨漏りにも注意が必要

家庭内でNASを使っているような場合には、雨漏りによって家財やNASが水濡れしてしまうこともありえます。台風や豪雨、線状降水帯の発生は天気予報であらかじめ把握することができるため、雨漏り対策を行うこともNASの水没を防ぐための適切な対処方法として挙げられます。

2.湿度管理と環境対策

NASは湿度や温度の影響を受けやすい機器でもあります。湿度管理がしっかり行われていない環境下に設置すると、部品が劣化しやすく、機器の故障やデータ損失の原因となることも多いものです。

・湿度が高い所や温度変化の激しい環境にNASを設置しない

湿度が高い所、温度変化が激しい環境にNASを置くと劣化するスピードが早くなるため、乾燥している、涼しい場所に設置することを心掛けましょう。

湿度の高い環境下では、機器内部に錆や腐食が生じやすく、これが進行するとデータの復旧作業が困難になることも起こりえます。適切な湿度管理を行い、湿度計を使用して湿度をコントロールすることも大切です。特に、湿度の高い地下室や換気の悪い部屋にはNASの設置を避けるようにしましょう。

※NASはできるだけ高い位置に設置し、湿気の少ない環境で使用することが理想的です。

3.定期的なバックアップの実施

水没トラブルに限らず、NASからデータを保全するために最も基本的な予防策は、定期的なバックアップを実施することが挙げられます。万が一、NASが水没してしまった場合や機器が起動しない、共有フォルダにアクセスができない、エラーメッセージが表示される、筐体のランプが赤や橙色で点滅する、異音が鳴るなどの不具合が出たとしてもバックアップがあればデータを安全に守ることができます。

・バックアップ先の選定

大事なデータのバックアップは、外付けHDDやクラウドストレージを利用し、NAS以外の場所、複数の媒体にデータを保存することが推奨されるものです。結果、万が一NASが水没したとしても、他の場所に保存したデータは守られます。

※バックアップの頻度や方法については、業務の重要度や保存しているデータ量に合わせて調整しましょう。特に重要なデータは、頻繁にバックアップを取ることが大切です。

↓共有フォルダにアクセスができない状況でお困りの方はこちらも参照ください。

4.防水対策と機器の保護

NASを水害から守るためには、防水対策も考慮する必要がありますが、NASはサイズが大きいため、防水ケースに入れることは難しいものです。そこで、台風が近づいていたり河川が氾濫したり、雨漏りが想定されるような時には防水バッグや防水シートを使用することも検討しましょう。

※防水バッグや防水カバーにNASを入れることで、小規模な水害や突然の水漏れトラブルからは機器を守ることが期待できます。特に床上浸水が危険視される場所からNASなどの機器を移動する場合や持ち運び時には、防水バッグに入れる・防水シートで包むことも有効な対処方法になりえます。

NASが水没した時に注意したい液体の違い

NASが水没した際に、その液体が雨水や水道水なのか、それとも汚水や塩水、不純物が混入している液体なのかによって、復旧作業の難易度は大きく異なります。NASにかかった・浸水した液体の種類によって、内部部品への影響は変わる他、復旧の可能性にも大きな差が生じることがあります。ここでは、NASが水没した場合に注意したい液体とその影響について詳しく説明していきます。

- 水道水や雨水

- 汚水(排水溝やトイレの水)

- 塩水(海水や塩分が含まれる水)

- 化学物質が含まれる液体

1.水道水や雨水

水道水や雨水によってNASが水没した場合には、データの復旧作業自体は比較的容易であることが多いものです。ただし、水道水にも微量の不純物やカルキ(塩素)などが含まれており、長時間、水に浸かると錆や腐食を引き起こすリスクも伴います。

雨水についても、初期のうちは汚れが少ないことが多いものの、浸水時間が長くなるほどゴミや土砂が機器内部に入り込むことがあるため、やはり速やかな対応が必要です。

2.汚水(排水溝やトイレの水)

汚水(排水溝やトイレの水)でNASなどの精密機器が水没した場合には、その復旧作業は非常に難易度が高くなります。汚水には、バクテリアや不純物、細菌などが大量に含まれており、NAS内部の部品がこれらの影響を受けることで、さらなる腐食や故障具合が重篤化することが多いものです。

汚水による水没トラブルが発生した時には、NASを乾燥させずに密封し、早急にプロのデータ復旧業者に送付することが最も効果的な対処方法として挙げられます。自己判断で水を抜くことや乾燥を試みることは、機器の劣化を悪化させるだけなので止めておきましょう。

3.塩水(海水や塩分が含まれる水)

塩水がNASに浸入した場合には、復旧の難易度はさらに高くなります。海水や塩分が含まれる水に浸かると、機器内の部品が急速に腐食する・損傷する他、錆びやすくなるものです。

塩分は特に腐食性が高いため、時間が経過するほど故障具合が進むため、データの復旧が非常に難しくなることもありえます。このような場合も、水分を残したままでNASを密封して復旧業者に送ることが重要です。自分で乾燥させたり、清掃したりすることは逆効果になることが多いため、できるだけ早く専門家に任せることを検討しましょう。

4.化学物質が含まれる液体

洗剤が含まれる液体・工場から廃棄される液体など、化学物質が含まれるものでNASが水没した場合も、非常に注意が必要となります。これらの液体には酸やアルカリが含まれていることが大半で、内部部品を急激に腐食させることが多いものです。化学物質が含まれる液体が内部の回路やプラッタに残ると回路のショートや汚れの付着が進行してしまいます。

このような液体によってNASなどの精密機器が水没した場合にも、乾燥させずに専門家のアドバイスを聞くようにしましょう。プロの復旧業者はクリーンルームなどの専用の設備で、化学物質の影響を受けたNASを安全に処理し、データの復旧作業を進めることが可能です。

まとめ・NASが水没、水濡れして困った時には

NASが水没した際に最も重要なのは、迅速かつ適切な初動対応になります。水没した直後は、NASの電源を切り、コンセントから抜くことから始めましょう。通電を試みる・電源の入り切りや再起動など通常の対応を行うだけでも状態が重篤化してデータが完全に失われる危険性が高まるものです。水洗いや乾燥するような行為も避け、湿った状態を保ちながら、復旧業者に早急に連絡することが最も効果的な対処方法として挙げられます。

NASが水没する原因は、大雨や台風、洪水、線状降水帯の発生、さらには水道管の破裂や階上からの漏水など、様々な要因が考えられますが、NASなどの機器および家財、什器が水没・水濡れした時には慌ててしまうことも多いものです。万が一、困ったり悩んだりした時には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。アドバンスデータ復旧はNASに生じる様々なトラブルに対して数多くの復旧実績もあり、安心です。