ハードディスク(HDD)はパソコンやNAS、外付けストレージなどで広く使用されている記憶装置の1つです。近年はSSDが主流になりつつありますが、大容量・低コストというメリットからHDDは依然として重要な役割を果たしています。

HDDはどのような仕組みでデータを記録・読み書きしているのでしょうか?本記事では、HDDの内部構造や動作メカニズムについて専門用語をできるだけ避けながら、わかりやすく解説していきます。

また、HDDからデータを復旧する際には「クリーンルームなどの専用施設」が必要になる理由についても触れ、HDDの構造を知ることでデータ復旧の重要性がどのように変わるのかも説明します。

それでは、HDDの仕組みについて詳しく見ていきましょう。

HDDの基本構造と内部パーツ

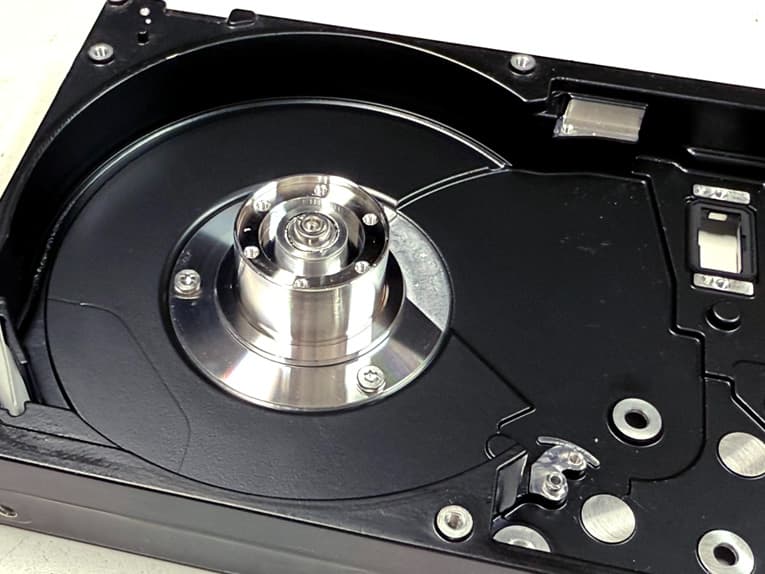

ハードディスク(HDD)は、複数の精密な部品が組み合わさることで動作しています。それぞれのパーツがどのような役割を果たしているのかを理解すると、HDDの仕組みがより明確になります。

- プラッタ(データを記録する円盤)

- 磁気ヘッドとアクチュエータアーム

- スピンドルモーター(回転を制御するモーター)

- コントローラー基板とインターフェース

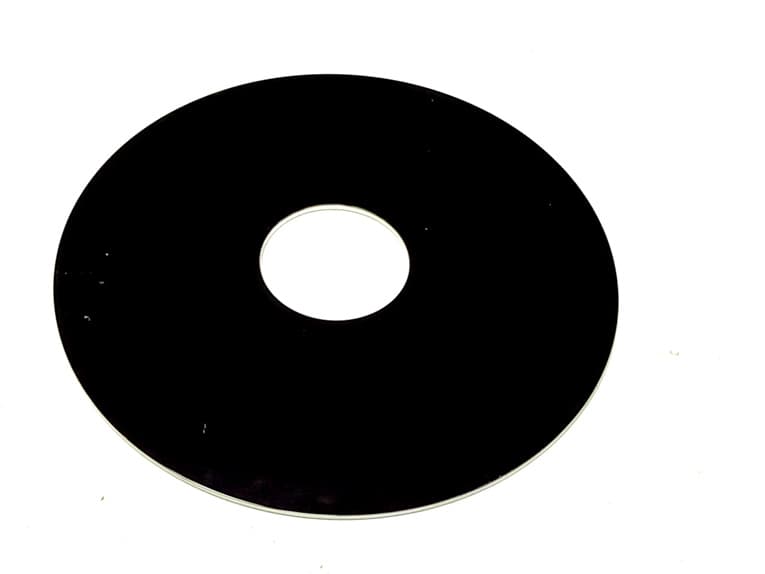

1.プラッタ(データを記録する円盤)

HDD内でデータは「プラッタ」と呼ばれる円盤状のディスクに記録されていきます。プラッタはアルミニウムや強化ガラスで作られており、その表面には磁性体が塗布されているものです。データはこの磁性体の状態を変化させることで保存されます。

HDDには一般的に複数のプラッタが搭載されていることから、それぞれが独立してデータを記録する形です。プラッタの枚数が多いほど、HDDの記憶容量を増やすことが可能となります。

・HDDの記録方式

HDDの記録方式には、主に垂直磁気記録(PMR)と瓦記録方式(SMR)の2種類が挙げられます。PMRは従来の記録方式でデータを均等に配置できるため、読み書きの速度が安定する特徴を持っています。一方、SMRはトラックを部分的に重ねることでより多くのデータを記録できますが、上書き時の処理が増えるため、書き込み速度が遅くなる傾向があります。

2.磁気ヘッドとアクチュエータアーム

HDDの中でデータの読み書きを担当するのが「磁気ヘッド」と呼ばれる部品です。磁気ヘッドは「アクチュエータアーム」という細長い部品の先端に取り付けられており、プラッタの表面、すれすれを高速で移動しながらデータを処理していきます。

磁気ヘッドは、プラッタの表面から数ナノメートルという極めて微細な距離を浮遊しているものです。そのため、ホコリや指紋などの微細な汚れによって影響が出やすく、精密な環境での管理が必要になります。

・ボイスコイルモーターによる制御

アクチュエータアームの動作にはボイスコイルモーターが使われています。これは、電流を流すことで磁場を発生させ、磁気の力でアームを正確に動かす仕組みです。ボイスコイルモーターによって、磁気ヘッドはプラッタ上の正確な位置に移動し、データの読み書きを行います。

・磁気ヘッドの信号変換

HDDに搭載される磁気ヘッドは、データを電気信号と磁気信号に変換する役割を担っています。データの書き込み時には電流を流すことで磁場を発生させ、プラッタの磁性体の向きを変えます。読み取り時には、磁性体の変化を検知し、それを電気信号に変換してデータとして認識しています。

3.スピンドルモーター(回転を制御するモーター)

プラッタを一定の速度で回転させるのが「スピンドルモーター」です。一般的なHDDでは5400rpm(回転/分)や7200rpmが主流ですが、サーバー向けのHDDでは10,000rpm以上のものも存在しています。

・回転速度の違いと影響

HDDの回転速度はデータの読み書き速度に影響します。一般的な5400rpmのHDDは消費電力が少なく、発熱も抑えられるため、主にノートパソコンや長時間稼働するシステムに適しています。一方、7200rpmのHDDはアクセス速度が速く、デスクトップPCや高性能なストレージ用途に向いているものです。さらに、10,000rpm以上のHDDはサーバーやエンタープライズ向けに使用され、より高速なデータ処理が求められる環境に適しています。

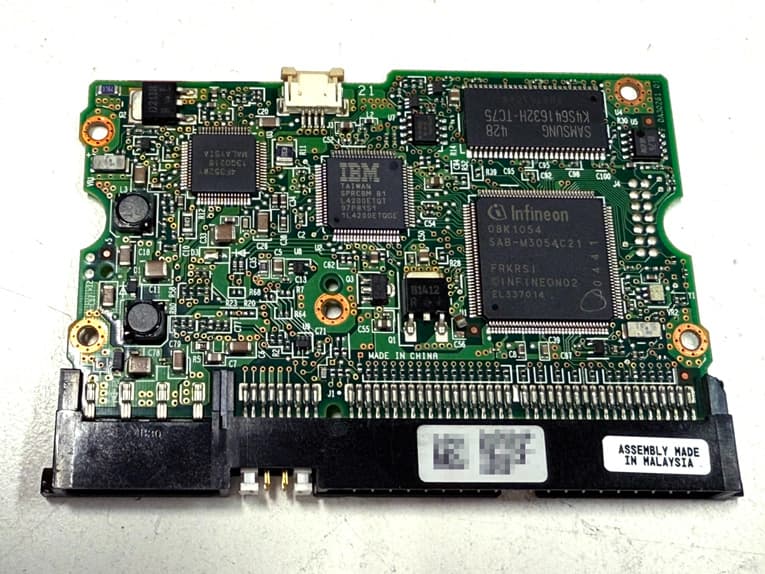

4.コントローラー基板とインターフェース

HDDの動作全体を管理するのが「コントローラー基板」です。この基板には、データの転送を管理するチップが搭載されており、パソコンやNASと連携してデータをやり取りします。

・HDDの制御チップ

HDDの基板には、データの読み書きを制御するファームウェア(内部の制御プログラム)が搭載されています。この制御チップが磁気ヘッドの動作やエラーの検出、キャッシュの管理などを行い、HDDの安定した動作を支えているものです。

また、HDDはSATAやUSBなどのインターフェースを通じて接続されます。これにより、データの転送速度や使用環境が異なります。

HDDのデータ記録の仕組み

HDDはどのようにデータを記録し、読み取っているのでしょうか?ハードディスク内では、データは単に「ファイル」として保存されるのではなく、細かく分割されて特定のルールに基づいて記録されています。このセクションでは、HDDのデータ記録の仕組みをわかりやすく解説します。

- トラック・セクタ・シリンダとは?

- データはどのように書き込まれるのか?

- PMRとSMRの違い

- データの読み取りの流れ

- データの断片化とは?

- ファイルシステムと断片化の関係

1.トラック・セクタ・シリンダとは?

HDDのプラッタ(磁気ディスク)には、データを記録するための規則的な構造が存在します。

| トラック:プラッタ上の円形のデータ記録領域。 |

|---|

| セクタ:トラックをさらに小さな部分に分けた最小のデータ記録単位。 |

| シリンダ:複数のプラッタが重なったHDDにおいて、同じトラック番号を持つ領域の集合。 |

HDDでは、複数のプラッタにまたがって同じ位置にあるトラックを「シリンダ」と呼びます。例えば、あるデータがHDDの全プラッタにまたがって記録される場合には、ヘッドはシリンダ単位でデータを取得できるものです。結果、ヘッドの移動を最小限に抑えることができ、データの検索時間を短縮することが可能になります。

2.データはどのように書き込まれるのか?

HDDのデータ書き込みの流れは、以下のように行われます。

| データの転送:デバイス(パソコン、外付けHDD、NASなど)がHDDにデータを書き込む指示を出す。 |

|---|

| セクタの選択:HDDのコントローラー基板がデータを保存する適切なセクタを決定する。 |

| 磁気ヘッドによる記録:磁気ヘッドがプラッタ上の指定されたセクタに移動して、磁場を変化させてデータを記録する。 |

| エラーチェック:記録したデータが正しく保存されたかをチェックして、必要に応じて修正する。 |

3.PMRとSMRの違い

HDDのデータ記録方式には「垂直磁気記録(PMR)」と「瓦記録方式(SMR)」があります。

| PMR(Perpendicular Magnetic Recording):磁気ビットを垂直方向に並べる方式で、読み書きの速度が安定しています。 |

|---|

| SMR(Shingled Magnetic Recording):トラックを部分的に重ねて記録密度を上げる方式です。ただし、既存のデータを上書きする際には重なったトラック全体を再書き込みする必要があるため、書き込み速度が低下することがあります。 |

この一連の動作が高速で行われ、データの保存が完了します。

4.データの読み取りの流れ

HDDがデータを読み取る際の流れも書き込み時と似たような手順で行われます。

- データ要求の送信:デバイス(パソコン、外付けHDD、NASなど)がHDDに「特定のデータを読み取る」よう指示を出す。

- セクタの検索:HDDのコントローラーがデータが保存されているセクタの位置を特定。

- 磁気ヘッドの移動:アクチュエータアームが磁気ヘッドを指定されたトラックの位置へ移動させる。

- データの読み取り:磁気ヘッドがプラッタ上の磁場の変化を検出し、電気信号として変換。

- キャッシュメモリの活用:HDDには「キャッシュメモリ(バッファ)」が搭載されており、頻繁に使用するデータを一時的に保存してデータのアクセスを高速化する役割を果たしている。キャッシュメモリには、最近アクセスしたデータや頻繁に使用されるファイルの一部が保存されるため、HDDが物理的にデータを探す時間を短縮することができ、読み込み速度が向上する。

- データの送信:HDDのコントローラー基板が信号をデータに変換し、デバイス(パソコン、外付けHDD、NASなど)へ送信する。

※この仕組みにより、HDDは保存されているデータを素早く取り出すことができます。

5.データの断片化とは?

HDD内のデータ記録では、「データの断片化」が発生することがあります。これは、ファイルが連続したセクタに保存されず、バラバラに記録されてしまう現象のことを指します。

| ・データの断片化が起きる原因:既存のファイルを削除した後に新しいファイルを書き込むと、空き領域が分散してしまう事から。 |

|---|

| ・データが断片した際に生じる影響:データを読み取る際に磁気ヘッドが何度も移動する必要が出る為、処理速度が低下する。 |

| ・対策:定期的なデフラグ(デフラグメンテーション)を行い、ファイルを連続した領域に整理することで、読み書き速度を向上させる。 |

※HDD内のデータが断片化すると1つのファイルを開くのに何度も磁気ヘッドが移動しなければならず、連続したデータを読み込む場合と比べて2~3倍以上の時間がかかることもあります。

6.ファイルシステムと断片化の関係

HDDはファイルシステム(NTFSやFAT32など)によってデータの管理方法が異なります。WindowsのNTFSではファイルの断片化が発生しやすく、デフラグ(デフラグメンテーション)を定期的に行うことでデータの断片化を解消し、パフォーマンスを向上させることが期待できます。その他、SSDはHDDと異なり、物理的な回転部品がないため、デフラグは不要です。

HDDの進化と最新技術

HDDは長年にわたり進化を遂げています。初期のHDDと比べて、現在のHDDは記録密度や速度が大幅に向上しているものです。また、新しい技術の導入によってHDDの信頼性や寿命も改善されています。本セクションでは、HDDの進化の歴史と最新技術について詳しく解説していきます。

- HDDの進化の歴史

- HDDの最新技術

- HDDの耐久性向上

- HDDとSSDの違い

1.HDDの進化の歴史

・初期のHDD(1950年代~1980年代)

| 1956年、IBMが世界初の商用HDD「IBM 305 RAMAC」を発表。 |

|---|

| 容量はわずか5MBで、冷蔵庫ほどの大きさがあった。 |

| データの読み書き速度が遅く、大容量化が課題だった。 |

・HDDの容量推移

| 1950年代~1980年代:5MB → 数百MB |

|---|

| 1990年代~2000年代:数GB → 100GB以上 |

| 2010年代~現在:1TB → 20TB以上 |

・小型・高密度化(1990年代~2000年代)

| 3.5インチHDD(デスクトップ向け)と2.5インチHDD(ノートPC向け)が主流に。 |

|---|

| 垂直磁気記録(PMR)技術が登場し、記録密度が飛躍的に向上。 |

| 回転速度が5400rpmから7200rpm、さらには10,000rpmへと進化。 |

・低消費電力・大容量化(2010年代~現在)

| 瓦記録方式(SMR)が採用され、1台あたりの記憶容量が増大。 |

|---|

| ヘリウム充填HDDが登場。摩擦や発熱を抑えることで大容量化が進む。 |

| クラウドストレージの普及により、データセンター向けHDDの需要が増加。 |

2.HDDの最新技術

・瓦記録方式(SMR:Shingled Magnetic Recording)

| データトラックを重ねることで、より多くのデータを記録できる。 |

|---|

| ただし、上書き時の処理が増え、書き込み速度が低下する。 |

| 主にアーカイブ用ストレージとして利用される。 |

・ヘリウム充填HDD

| HDD内部にヘリウムを封入し、空気抵抗を低減。 |

|---|

| プラッタをより多く搭載できるため、10TB以上の大容量HDDが可能に。 |

| データセンターなどの高密度ストレージ環境で活用される。 |

・HAMR(Heat-Assisted Magnetic Recording:熱アシスト磁気記録)

| レーザーで記録部分を一時的に加熱し、磁性体の記録しやすさを高める技術。 |

|---|

| これにより、より小さな領域にデータを記録でき、大容量化を実現。 |

| 20TB以上の大容量HDDを実現する可能性がある。 |

| まだ商用化されていないが、次世代HDDとして注目されている。 |

・MAMR(Microwave-Assisted Magnetic Recording:マイクロ波アシスト磁気記録)

| 磁気ヘッドにマイクロ波を加えてデータの記録効率を向上させる技術。 |

|---|

| HAMRよりも低コストで導入しやすいとされる。 |

| Western Digitalなどのメーカーが開発を進めている。 |

3.HDDの耐久性向上

| 近年のHDDは、耐震性が向上。(衝撃を受けても磁気ヘッドがプラッタを傷つけにくい設計になっている。) |

|---|

| 自己診断機能(S.M.A.R.T) により、故障の兆候を検知しやすい。 |

| エネルギー効率が向上。(消費電力が低いHDDの開発が進んでいる。) |

4.HDDとSSDの違い

HDDは大容量・低コストという点でメリットがありますが、SSDと比べると読み書き速度が遅い、耐衝撃性が劣るデメリットも持っているものです。

| 項目 | HDD | SSD |

|---|---|---|

| 速度 | 遅い(物理ヘッドの移動が必要) | 速い(フラッシュメモリによるデータ転送) |

| 容量 | 大容量が安価(最大数十TB) | 容量単価が高い(最大数TB) |

| 衝撃耐性 | 低い(物理部品があるため) | 高い(可動部品なし) |

| 消費電力 | 高い | 低い |

| 価格(1TBあたり) | 安価(約5,000円~) | 高価(約10,000円~) |

今後、HDDはクラウドストレージやデータセンター向けに進化し続けると考えられています。

HDDの仕組みから考える、データ復元の難しさ

HDDは高度な技術でデータを記録していますが、仕組みを理解すると、なぜデータの復元が困難になるのかがよく分かります。ここでは、HDDの構造や動作の特性がデータ復元の難しさにどのように影響するのかを解説していきます。

- HDDのデータ保存の仕組みと復元の難しさ

- HDDの故障とデータ復旧の難易度

- HDDのデータ復元を困難にする要因

1.HDDのデータ保存の仕組みと復元の難しさ

・データはどのように記録されるのか?

HDDの中でデータはプラッタ上の磁気領域に0と1の信号として保存されるものです。しかしながら、データは単純にファイルとして保存されているわけではなく、細かく分割されてセクタやクラスタ単位で管理されています。

そのため、HDDからデータを復元するためには、

| ファイルシステムの構造を解析し、分散したデータを正しく再構成する必要がある |

|---|

| 上書きされたデータは物理的に書き換えられるため、復元が極めて困難 |

などの要因が関係してくるものです。

・削除とフォーマットの違い

HDDのフォーマットには、クイックフォーマットとフルフォーマットの2種類があります。

| クイックフォーマット:ファイルシステムの管理情報を初期化することが大半であるものの、データ領域の実態は維持されることが多い。しかしながら、新しいデータが書き込まれると元のデータが上書きされて復元が難しくなることがある。 |

|---|

| フルフォーマット:HDD全体のチェックを行いながらセクタの検査や初期化を行う。上書きの有無は環境や方式によって異なるため、データの復元の可否は環境や条件によって異なる。 |

※HDDが認識しない・ランプが点灯しない・エラーメッセージが表示されて正常に動作しないなどのトラブルが発生した際にディスク内のデータが不要でフォーマットを実行したい時には操作を進める前に、どの方式なのかを確認することが重要となります。

※万が一、間違ってHDDをフォーマットしてしまった時には、個人では対処が難しい状態に陥っている事がほとんどであるため、手を止めてデータ復旧の専門業者に相談することを優先しましょう。

↓HDDをフォーマットしてしまってお困りの方はこちら

2.HDDの故障とデータ復旧の難易度

HDDの故障には大きく分けて2種類あります。

①論理障害(ファイルシステムの破損や誤削除)

| 間違ってファイルやフォルダを削除した |

|---|

| HDDを誤ってフォーマットした |

| ファイルシステムが破損してHDDのデータが認識されなくなった |

| 断片化が進み、データ構造が複雑になった |

論理障害が生じた場合には、データが上書きされると復旧が困難になるため、すぐにHDDの使用を中止することが重要となります。

・注意点

| デフラグなどを実行するとデータの復元が難しくなる |

|---|

| フォーマットの種類によっては完全にデータが消去される可能性がある |

| 電源の入り切りやPCの再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできる事を試しただけでもデータが意図しない形で上書きされる・損傷具合が悪化する・故障箇所が増えるなどデータが失われる危険性が高まる |

↓外付けHDDからデータを取り出したい・復旧したいと考えた時にはこちらも参照ください。

②物理障害(HDDの機械的な故障)

| 落下・衝撃:HDDを落とした、ぶつけた、強い振動が加わった場合には、磁気ヘッドがプラッタを傷つけ、データが読み取れなくなる。 |

|---|

| 電源トラブル:突然の電源断や電圧変動により、磁気ヘッドが異常動作してプラッタにダメージを与えることがある。 |

| 経年劣化:HDDの寿命(一般的に3年程度、使い方によっては1年程度でも壊れることがある)を超えると、磁気ヘッドやスピンドルモーターの故障が発生しやすくなる。 |

| 水没・水濡れ:HDDが水に浸かった場合には、通電するとショートして基板が故障する可能性がある。 |

| 停電や雷の影響:急な電源断や雷サージにより、制御基板や磁気ヘッドが故障することがある。 |

| 安全な取り外しができなかった:データの読み書き中にHDDを抜くと、ファイルシステムが破損する、磁気ヘッドが適切な位置に戻らず故障に繋がることもありえる。 |

↓HDDの寿命が疑われる時にはこちらの記事もご確認ください。

・HDDに物理障害が発生した時に現れる症状例

また、物理障害が発生すると、以下のような症状が現れることがあります。

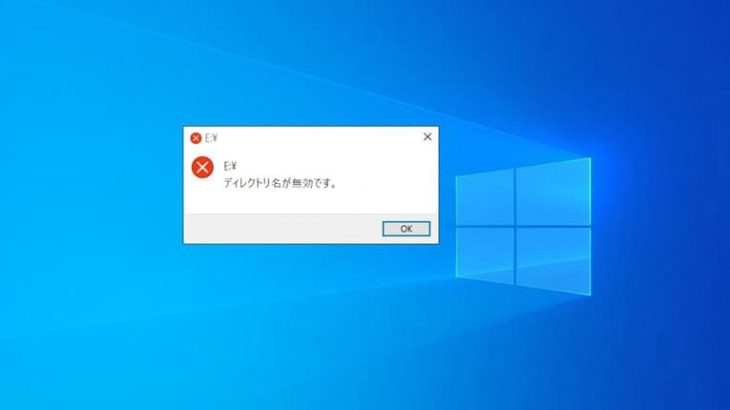

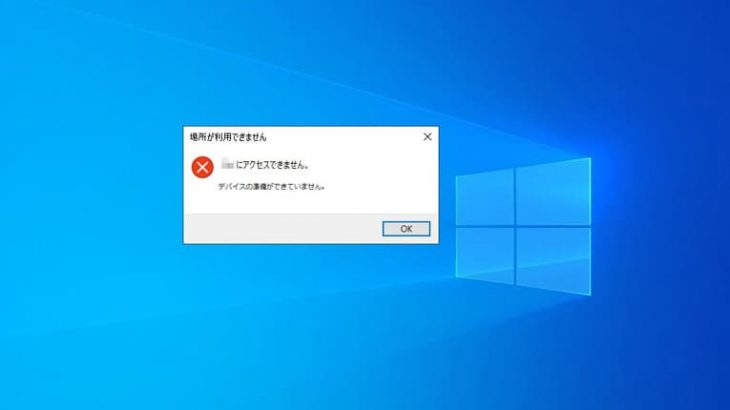

| HDDが認識しない:WindowsのパソコンやMacでHDDが表示されない時には、制御基板の故障や内部の損傷が考えられる。 |

|---|

| エラーメッセージが表示される:ファームウェアの異常やファイルシステムの破損により、パソコン上で「場所が利用できません」「フォーマットする必要があります」「CRCエラー」などのエラーが表示される。 |

| 異音が鳴る(カチカチ・カタカタ・ジージーなど):磁気ヘッドの故障やスピンドルモーターの異常が考えられる。 |

| 音が鳴らない(HDDが回転していない):モーターの故障や電源供給の問題が原因の可能性。 |

| ランプが点灯しない:HDDが認識されていない場合、基板の損傷や電力供給の問題が考えられる。 |

※物理障害が発生すると、クリーンルームなどの専用のラボ内での作業が必要になることが大半で、一般的な方法では復元できないことがほとんどです。

↓HDDから異音がする時にはこちらも参照下さい。

3.HDDのデータ復元を困難にする要因

HDDからデータを復元する際に作業が難しくなる要因を紹介します。

・データの上書き

HDDは、データを書き込む際にプラッタ上の磁気パターンを変更する仕組みになっています。そのため、一度上書き処理が行われると元の磁気パターンが書き換えられるため、元の状態に復元する事が困難になります。

※誤って削除したファイルがある場合は、できるだけ早くHDDの使用を中止することが重要です。

・磁気ヘッドの動作精度

HDDの磁気ヘッドはナノメートル単位で動作しているため、ヘッドの位置がずれると、正しいデータを読み取れなくなる、ヘッドクラッシュが起こるとプラッタが傷つき、データが消失する事態に直結することもありえます。

・ファームウェアの問題

HDDの制御には「内部のソフトウェア(ファームウェア)」が関与しています。そのため、ファームウェアが破損すると、HDDが正常に認識されなくなる・ファームウェアはメーカーごとに異なる事から、復旧作業を行うには専門知識が必要となります。

特に、一部のWestern Digital(WD)製のHDDでは、ファームウェアのバグにより、突然HDDが認識されなくなるケースが報告されています。また、Seagate製HDDの一部モデルでは、特定のファームウェアバージョンに不具合があり、突然データにアクセスできなくなることがあります。

こうした問題が発生すると、一般的な方法では復旧が困難になる場合がある他、専門的な技術や設備(クリーンルームなどの専用ラボ)が必要になることがほとんどです。

↓外付けHDDが認識しない状況でお困りの方はこちらも参照ください。

・HDDからデータ復元を成功させるためのポイント

| 異常を感じたらすぐにHDDの使用を中止する(上書きを防ぐ) |

|---|

| 自力で分解せず、データ復旧の専門業者に相談する |

| 物理障害の場合はクリーンルームなど専用環境での作業が必要になることを理解する |

HDDを開封する際にクリーンルームが必要な理由

HDDの仕組みを理解しようとしたり、故障時に「自分で直せるかも?」と考えてしまったりする人は多いものの、HDDを一般の環境で開封することは非常にリスクが高い行為となります。

HDDはナノメートル単位で制御される精密機器であり、開封するだけでデータが失われる、HDDが使用できなくなる可能性があります。そのため、HDDの分解や修理、データ復旧作業を行うにはホコリや静電気を徹底的に管理したクリーンルーム環境が必要となります。

- HDDを開封するとどうなる?

- クリーンルームでのHDD開封が必要な理由

- HDDを開封してもデータは復元できるのか?

- HDDの内部構造を知りたい場合の代替方法

1.HDDを開封するとどうなる?

HDDを一般的な環境で開封すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

①ホコリや微粒子の侵入によるデータ損傷

HDDのプラッタ(磁気ディスク)は、極めて滑らかな表面を持ち、わずかなホコリでもヘッドクラッシュの原因になることがあります。

| 一般的な部屋には、1立方メートルあたり約100万個以上の塵が存在する |

|---|

| ハードディスクの磁気ヘッドとプラッタの隙間は数ナノメートルしかなく、微細な塵でもプラッタに傷がつく可能性がある |

| 一度プラッタが損傷すると、データの復元は極めて困難になる |

②磁気ヘッドの故障リスク

HDDの磁気ヘッドは通常、「パーキングゾーン」と呼ばれる安全な場所に退避しています。しかしながら、開封時にヘッドがずれるとプラッタに接触してデータが失われる他、わずかな衝撃でも磁気ヘッドが曲がり、正常に読み書きができなくなる危険性が高まります。

③静電気による電子部品の破損

HDDの制御基板は、静電気に非常に弱い設計になっています。そのため、手で直接触れると静電気放電(ESD)が発生し、基板のチップがショートする事も起こりえます。

※HDDが認識されなくなる原因の1つとして、開封時の静電気によるダメージがあるため注意が必要となります。

2.クリーンルームでのHDD開封が必要な理由

HDDの内部を安全に開封して物理的な作業を行うためには、クリーンルームの環境が必要です。

| 環境の違い | 一般的な部屋 | クリーンルーム |

|---|---|---|

| 空気中の微粒子 | 100万個以上/m³ | 100個以下/m³(クラス100) |

| 静電気対策 | なし | 作業者は静電防止装備を着用 |

| 温湿度管理 | なし | HDDに最適な温湿度を維持 |

クリーンルームなどの専用ラボでは、HDDの開封時に以下のような管理が行われます。

| 無塵環境で作業(ホコリを極限まで排除) |

|---|

| 静電気対策を徹底(静電服や静電マットの使用) |

| 温度・湿度を管理(ハードディスク内部パーツの変形を防ぐ) |

3.HDDを開封してもデータは復元できるのか?

「HDDを開ければ自分でデータを取り出せるのでは?」と考える人もいますが、実際には、開封することでデータ復旧の難易度が格段に上がることがほとんどです。

・HDDを開封して復旧が難しくなるケース

| 磁気ヘッドが損傷すると、プラッタに接触してデータが破壊される |

|---|

| プラッタの表面に指紋やホコリが付着すると、データが読み取れなくなる |

| 静電気で基板がショートすると、ディスク自体が通電しなくなる |

・HDDを開けない方が良いケース

HDDを開封することで、かえって状況が悪化することが多いため、以下のような懸念点がある場合には手を止めることから始めましょう。

| データが必要な場合:開封することで復旧が困難になる |

|---|

| 異音がする場合:ヘッドクラッシュの可能性があり、開封するとプラッタに傷がつく・溝が作られる |

| 反応しない場合:基板が故障している可能性が高く、開封しても解決しない |

↓HDDの修理を希望される場合にはこちらの記事も参照ください。

4.HDDの内部構造を知りたい場合の代替方法

HDDの仕組みを知りたい人は次の方法を活用すると、安全に内部構造を理解できます。

| クリアカバー付きのディスク(展示用モデル)を利用する |

|---|

| 不要なハードディスクを開封する場合は、事前にデータを完全消去する |

| オンラインでハードディスクの分解動画や画像を参考にする |

HDDの記録方式の詳細(SMRとCMRの違い)

HDDはデータを磁気パターンとしてプラッタ上に記録しますが、その記録方式には「CMR(従来型磁気記録)」と「SMR(瓦記録方式)」の2種類があります。記録方式によって、HDDの性能や用途が大きく異なるものです。

- HDDの記録方式とは?

- CMR(従来型磁気記録方式)とは?

- SMR(瓦記録方式)とは?

- CMRとSMRの違いを比較

- どちらの記録方式を選ぶべきか?

1.HDDの記録方式とは?

HDDはプラッタ上にデータを記録する際、円状の「トラック」に情報を書き込んでいきます。このトラックの配置方法によってCMRとSMRに分類されます。

| CMR(Conventional Magnetic Recording):トラック同士を重ねずに記録 |

|---|

| SMR(Shingled Magnetic Recording):トラックを部分的に重ねて記録 |

2.CMR(従来型磁気記録方式)とは?

CMR(Conventional Magnetic Recording)は、トラック同士を独立して記録する方式です。

・メリット

| 各トラックが独立しているため、データのランダム書き込みが速い |

|---|

| 上書き時に速度低下が発生しにくい |

| 高負荷な環境(RAID・サーバー)でも安定して動作する |

・デメリット

| 記録密度が低いため、大容量化には不向き |

|---|

| 同じプラッタサイズのハードディスクなら、SMRよりも記憶できるデータ量が少ない |

【CMRが向いている用途】

| RAID構成のHDD(NASやサーバー) |

|---|

| 頻繁にデータを書き換える用途(動画編集・ゲーム・データベース) |

3.SMR(瓦記録方式)とは?

SMR(Shingled Magnetic Recording)はトラックの一部を重ねて記録する方式です。屋根の瓦のように少しずつ重なっていることから「瓦記録方式」と呼ばれます。

・メリット

| 記録密度が高く、大容量化しやすい |

|---|

| 同じプラッタサイズでCMRよりも多くのデータを保存可能 |

| ハードディスクのコストを抑えられる |

・デメリット

| ランダム書き込みが遅い(既存データを保持しながら書き込む必要があるため) |

|---|

| 上書き時に速度低下が発生(書き換え時に複数のトラックを調整する必要がある) |

| RAIDには不向き(ランダムアクセスが多い環境では性能が低下しやすい) |

【SMRが向いている用途】

| バックアップ用ハードディスク(書き込み頻度が低い) |

|---|

| 動画や写真の長期保存(頻繁に編集しないデータ) |

| コスト重視の大容量ハードディスク |

4.CMRとSMRの違いを比較

| 記録方式 | 特徴 | 速度 | 容量 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| CMR | 独立したトラック記録 | 速い | 小さい | サーバー・RAID・ゲーム・動画編集 |

| SMR | トラックを一部重ねる | 遅い | 大きい | バックアップ・長期保存・低価格ハードディスク |

5.どちらの記録方式を選ぶべきか?

| RAID/NASサーバー:CMR(高速・安定動作) |

|---|

| 動画編集やゲーム:CMR(頻繁な書き換えに対応) |

| バックアップ・大容量用途:SMR(安価で大容量) |

HDDの動作プロセス(データの読み書きの流れ)

HDDは磁気ヘッドを使ってプラッタ上にデータを記録・読み取りするストレージデバイスです。データの処理は複数のステップを経て行われ、これらの仕組みを理解するとHDDの動作原理がより明確になります。

- HDDがデータを読み書きするまでの流れ

- HDDがデータを読み取るまでの流れ

- HDDの動作を最適化する要素

1.HDDがデータを読み書きするまでの流れ

HDDのデータの書き込み・読み取りは、以下のプロセスで実行されます。

①OSがHDDにデータの書き込みを指示

コンピュータのOS(Windows、Macなど)が、ハードディスクに対してデータを書き込む命令を送ります。ファイルシステム(NTFS、FAT32、exFATなど)が、どこにデータを保存するかを決定します。

↓Macで外付けHDDが認識しない状況でお困りの方はこちらも参照ください。

②HDDのコントローラーがデータを処理

HDD内部のコントローラチップがデータを受け取り、エラー検出・訂正(ECC)を行いながら、記録する準備を進めます。

③キャッシュメモリ(バッファ)への一時保存

データはまずHDD内のキャッシュメモリ(通常は数MB~数百MB)に一時保存され、効率よく処理されるようになります。キャッシュがあることで、短時間のデータ転送速度が向上します。

④磁気ヘッドがデータを書き込む位置を特定

HDDのアクチュエータが磁気ヘッドを動かし、適切なトラック(データを記録する円状の場所)を探します。モーターの回転によって、ディスク表面の特定のセクタにアクセスします。

⑤データを書き込み、磁気パターンを変更

磁気ヘッドがプラッタに磁気パターンを記録し、データを書き込みます。これにより、後で読み取れる状態になります。

⑥書き込まれたデータがファイルシステムに登録される

ファイルシステムがデータの保存場所を管理して、データの整合性を確保します。ファイルエクスプローラーなどで新しいファイルが表示されるのはこの処理が完了した後です。

2.HDDがデータを読み取るまでの流れ

データの読み取りプロセスは、書き込みの流れと似ています。

①OSがHDDからデータの読み込みを要求

アプリケーションやOSが、必要なデータの読み取りをHDDに要求します。

②コントローラーがデータを処理

HDD内部のコントローラーが要求されたデータの位置を特定し、エラー訂正を実施します。

③磁気ヘッドがデータの記録場所を特定

アクチュエータが磁気ヘッドを適切なトラックに移動させ、目的のセクタからデータを読み取ります。

④データがキャッシュメモリに一時保存される

読み取られたデータはキャッシュメモリに一時保存され、高速転送を実現します。

⑤データがCPUやメモリへ送信され、OSによって処理され、ユーザーに表示される

キャッシュからデータがOSに送られ、ユーザーがファイルを開くことができるようになります。

3.HDDの動作を最適化する要素

HDDのデータ処理を最適化するためには、いくつかの技術が使われています。

| キャッシュメモリ:データの一時保存を行い、HDDの性能を向上させる。 |

|---|

| エラー訂正技術(ECC):データの整合性を確保し、読み取りエラーを防ぐ。 |

| HDDのデフラグ(最適化):ファイルの断片化を整理し、HDDのアクセス速度を向上(※SSDには不要)。 |

| 電力管理機能:ハードディスクの省電力モードを活用し、動作の効率を向上させる。 |

※ハードディスクの動作を理解することで、トラブル発生時に適切な対応を考えやすくなります。

HDDの種類と用途(PC/NAS/サーバー向けの違い)

HDDは用途によって最適なモデルが異なり、選び方を間違えると性能低下や故障の原因になることがあります。本項目ではPC、NAS、サーバー向けのHDDの違いについて詳しく解説します。

- HDDの主な種類

- 各ハードディスクの詳細と選び方

- 用途別HDDの選び方

1.HDDの主な種類

HDDは、用途ごとに以下のように分類されます。

| 種類 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| PC向けHDD | デスクトップPC、ノートPC | 一般的な使用向け、コストパフォーマンス重視 |

| 外付けHDD | バックアップ、データ移動 | USBやThunderbolt接続、ポータブルタイプもあり |

| NAS用HDD | ネットワークストレージ | 24時間稼働対応、RAID向けの耐久性強化 |

| サーバー用HDD | 業務用サーバー、データセンター | 高耐久・高性能、エンタープライズ向け |

2.各ハードディスクの詳細と選び方

①PC向けHDD(デスクトップ・ノートPC)

| 特徴:低コストで容量が大きいモデルが多い。一部の低価格HDDや大容量モデルではSMR方式が採用されることがあるため、用途に応じた選択が必要。 |

|---|

| 用途:一般的なデータ保存やシステムドライブに適している。 |

| 注意点:長時間稼働や高負荷の環境には不向き。 |

②外付けHDD(USB接続タイプ)

| 特徴:外付けHDDにはポータブルタイプと据え置き型があり、用途に応じて選択する必要がある。ポータブルタイプは持ち運びが可能で、バックアップやデータ移動に適している。据え置き型は大容量タイプでテレビ録画、NASのバックアップ、ゲーム機のストレージ拡張用途にも使われる。 |

|---|

| 用途:PCやテレビの録画用ストレージ、NASのバックアップ、ゲーム機(PS5/Xbox)などの外部ストレージとして使用。 |

| 注意点:ポータブルタイプは衝撃に弱く、耐久性が低め。据え置き型は耐久性が比較的高いが、長時間稼働には向かない。 |

③NAS用HDD(24時間稼働対応)

| 特徴:24時間連続稼働に耐える設計。RAID環境での使用に適している。 |

|---|

| 用途:NAS(ネットワークストレージ)や小規模サーバーでの運用。 |

| 注意点:PC用HDDより高価だが、耐久性が向上している。 |

④サーバー用HDD(エンタープライズ向け)

| 特徴:高耐久・高性能。データセンターなどで使用される。 |

|---|

| 用途:企業のサーバー、大規模ストレージシステム。 |

| 注意点:価格が高く、一般用途にはオーバースペックになることがある。 |

3.用途別HDDの選び方

ハードディスクを選ぶ際には、使用環境と耐久性を考慮することが重要となります。

| 用途 | 推奨ハードディスク |

|---|---|

| 一般的なPC | PC向けHDD |

| バックアップ | 外付けHDD(USB接続) |

| NAS運用 | NAS用HDD(24時間稼働対応) |

| 業務用サーバー | サーバー用HDD(高耐久モデル) |

※適切なHDDを選び、用途に応じたストレージ環境を整えましょう。

HDDにトラブルが発生した時の適切な対応

HDDは精密機器のため、様々なトラブルが発生する可能性があります。ここでは、HDDに異常が発生した際に適切な対応と避けたい行動について詳しく解説します。

- HDDのトラブルはどのように発生するのか?

- トラブル発生時に行いたい事

- 物理的な故障が疑われる場合には

- HDDのトラブル発生時に復旧業者へ相談を検討したいケース

1.HDDのトラブルはどのように発生するのか?

HDDはプラッタ上に磁気パターンを記録することでデータを保持しますが、物理的な故障や論理的な破損が発生すると、データの読み書きができなくなることがあります。

主なトラブルの要因は以下の通りです。

| トラブルの種類 | 原因 |

|---|---|

| 物理障害 | モーターの故障、磁気ヘッドの損傷、落下・衝撃、水濡れ、経年劣化、基板の損傷、プラッタの傷 |

| 論理障害 | ファイルシステムの破損、不適切な取り外し、ウイルス感染、誤削除、セクタエラー |

HDDの仕組みを理解すると自己修理が難しく、適切な対応が求められることがわかります。

↓HDDを落下させてしまった時にはこちらの記事もご確認ください。

2.トラブル発生時に行いたい事

HDDの動作に異常を感じたら、以下の対応を行うことでデータの消失を防ぐことが期待できます。

・すぐにやった方が良い対応

| PCの電源を切る(異音がする場合は特に重要) |

|---|

| 再起動を繰り返さない(症状が悪化する可能性あり) |

| 外付けハードディスクの場合には、すぐにUSBケーブルを抜く(通電を止める)。NASの場合は、シャットダウンを行ってからケーブルを抜く。 |

| 異音(カチカチ・カタカタなど)がする場合、すぐに通電を止める |

| エラーメッセージが表示されたらスクリーンショットを撮る |

・やってはいけないこと

| 落下・衝撃を受けたHDDをそのまま使用し続ける(通電すると損傷が悪化する可能性がある) |

|---|

| ケーブルの抜き差しを繰り返す(接触不良やデータ転送エラーの原因になる) |

| 電源の入り切りや再起動を繰り返す(HDDへの負荷が増し、状態が悪化する) |

| 通電し続ける(異常がある状態で動作を続けると損傷が進む) |

| HDDを分解する(内部の環境が破壊され、復旧が困難になる) |

| ディスク本体を強く叩く・振る(ヘッドクラッシュの原因になる) |

| フォーマットを試す(データが完全に消える可能性がある) |

| 無理に復旧ソフトを使う(状態が悪化することがある) |

| ハードディスクを冷却・加熱する(誤った情報に基づく対処法で、故障具合を悪化させる) |

3.物理的な故障が疑われる場合には

HDDに物理障害が発生すると、個人での修理は困難になります。以下の症状が見られる場合には、ハードディスクを開封せずにデータ復旧の専門業者に相談するのが最も安全です。

| 症状 | 考えられる原因 |

|---|---|

| ディスクが回転しない | モーターの故障、電源供給の問題、基板の損傷、ヘッドの故障 |

| カチカチ・カタカタ音がする | 磁気ヘッドの損傷、プラッタへの接触、ヘッドクラッシュ(ヘッドがプラッタに落ちている) |

| ディスク本体が異常に熱くなる | モーターの過負荷、冷却不足、プラッタやヘッドに異常発生 |

| HDDがBIOSで認識されない | コントローラー基板の故障、SATA/USB接続の不具合、ヘッドの損傷による認識エラー |

| 「フォーマットしますか?」と表示される | ファイルシステムの破損、セクタエラー、機器内部の部品の損傷 |

| HDDへのアクセスが極端に遅い | セクタエラー、磁気ヘッドの異常、プラッタ表面の損傷 |

| エラーメッセージが表示される | プラッタの損傷、ヘッドの故障、セクタエラーの発生、ファイルシステムの破損、モーターの異常 |

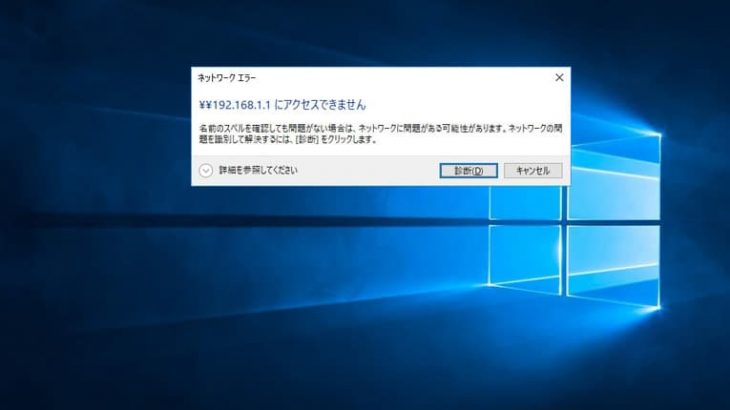

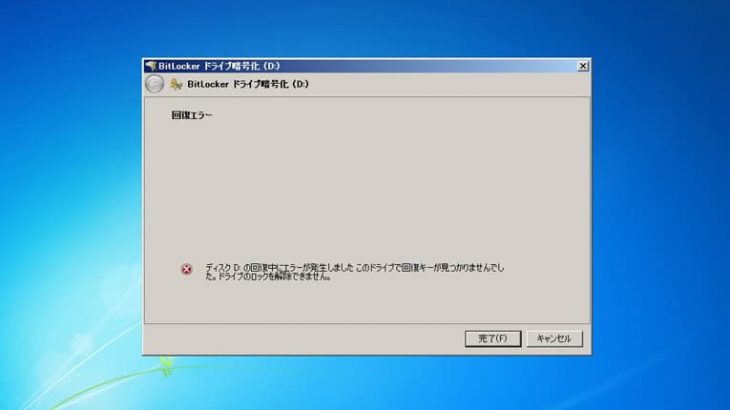

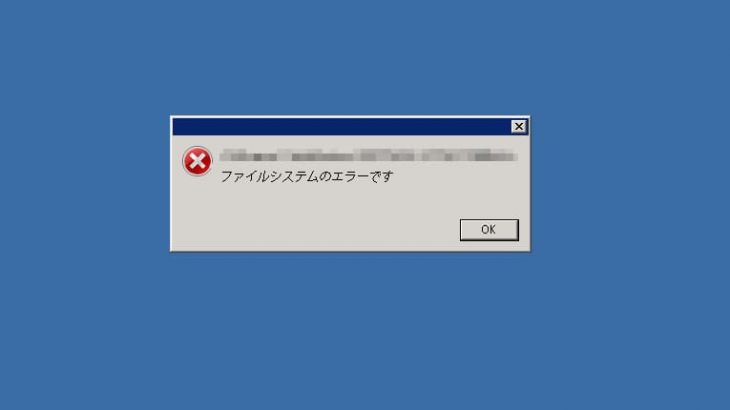

・WindowsのパソコンでHDDが認識しない時に表示されるエラーメッセージ例

・MacでHDDが認識しない際に表示されるエラーメッセージ例

| セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。 |

|---|

| ディスクでロック解除を妨げる問題が検出されました。 |

↑エラーメッセージが表示され、HDDが認識しない状況でお困りの方は各メッセージ内容をクリックしてください。エラーメッセージ別の対処方法もそれぞれ紹介しています。

4.HDDのトラブル発生時に復旧業者へ相談を検討したいケース

HDDの仕組みを理解すると、自己修理・復元作業を行うリスクがとても高いことがわかります。

【復旧業者に相談した方が良いケース】

| HDDが正常に動作しなくなり、データを失いたくない場合 |

|---|

| ディスク本体が高温になりすぎている(過熱状態が続いている) |

| HDDが回転し始めても、すぐに止まってしまう |

| ヘッドがプラッタに張り付いている可能性がある(動作音がしない) |

| 内部の部品が破損している可能性がある(異音が鳴る) |

| BIOS/UEFIでHDDが認識されない(基板の故障や内部の異常が考えられる) |

| エラーメッセージが表示される |

HDDにトラブルが生じた際に安易に自己修理や復元操作を進めようとすると、かえって状態が重篤化する事態に直結することもありえます。また、出張業者や購入店ではクリーンルームでの作業ができず、ディスクの状態を悪化させる結果に繋がるため、適切な環境を備えたデータ復旧の専門業者に相談することが重要となります。また、メーカー修理ではHDDの交換や初期化対応となるため、データ復旧は行われず、データを確実に取り戻したい場合は、適切な判断をして復旧のプロに相談することを優先しましょう。

まとめ・HDDの仕組み|正しく理解して安全に活用するために

HDDはデータの記録・保存に欠かせない重要なストレージデバイスですが、その仕組みを理解することで適切な取り扱いやトラブル発生時の対処が可能になります。本記事では、HDDの基本構造からデータの記録方式、最新技術、トラブルが発生した際の対応方法まで詳しく解説してきました。

HDDはその仕組みを正しく理解して適切なメンテナンスを行うことで、長期間安定した使用が可能になりますが、認識しない・異音が鳴る、エラーメッセージが表示されて使用ができない等のトラブルが発生した場合には、誤った対応をせずに慎重に対処することが重要となります。また、HDDにトラブルが発生した際にデータの復旧が必要な場合には、自己判断でHDDを開封せず、データ復旧の専門業者に相談することをおすすめします。