パソコンや外付けの機器を使っていると、突然「デバイスの準備ができていません」というエラーが表示されることがあります。「デバイスの準備ができていません」エラーは外付けHDDやポータブルSSD、USBメモリ、SDカード、さらにはパソコンに内蔵されているSSDやHDDでも発生することがあり、このエラーが出た時にはデータにアクセスできなくなることも少なくありません。

「デバイスの準備ができていません」エラーは、物理的な接続不良からソフトウェアの不具合、デバイス自体の故障まで原因が幅広く、状況によってはデータが損失するサインであることも多く、注意が必要となります。

本記事では、「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された場合に生じる代表的な症状や発生しやすいシーン、「デバイスの準備ができていません」が表示される原因やすぐに試せる対処方法、注意点などをわかりやすく解説していきます。急にデータが読み込めなくなった場合でも慌てずに順を追って確認できるよう、実用的な手順も紹介します。

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時に生じる症状例

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された時には、単にHDDやSSD、USBメモリなどが「読み込めない・認識しない」という一言では片付けられないほど、多様な現れ方をするものです。ここでは、実際にユーザーが遭遇しやすい具体的な症状を注意点も踏まえて紹介していきます。

- USBメモリを接続してもアクセスができない

- 外付けHDDやポータブルSSDが認識されるものの、開けない

- SDカードがRAW形式と表示される

- 内蔵HDD/SSDがBIOSでは見えるもののOSで使用ができない

- デバイスマネージャーに「!」マークが出る

- 容量が0バイトと表示される

- 読み込み中のまま停止する

- LEDランプが点滅または点灯し続ける

- 異音がする

1.USBメモリを接続してもアクセスができない

USBメモリが認識できていることを示すランプは点灯しても、エクスプローラーで開くと「デバイスの準備ができていません」エラーが表示されることがあります。これは、ファイルのコピー中や保存の操作中に突然発生することもあるものです。

※別のPCにUSBメモリを接続し直して挙動を確認する方法が有効な手段になりえることもありますが、ファイルやフォルダにアクセスができない時点でUSBメモリが物理的・機械的に故障していることも多く、データを失いたくない方は慎重な対応が求められます。

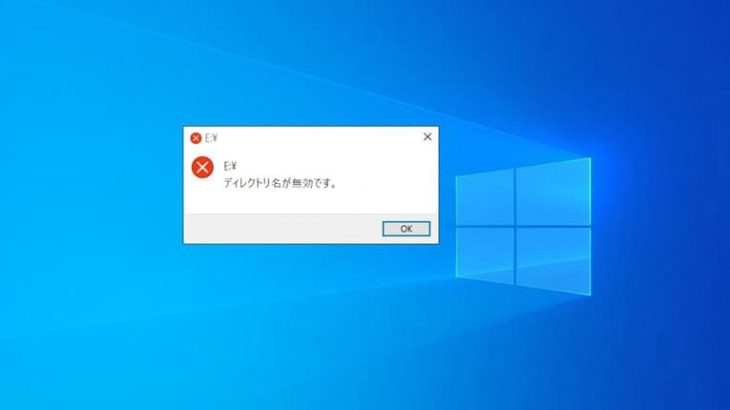

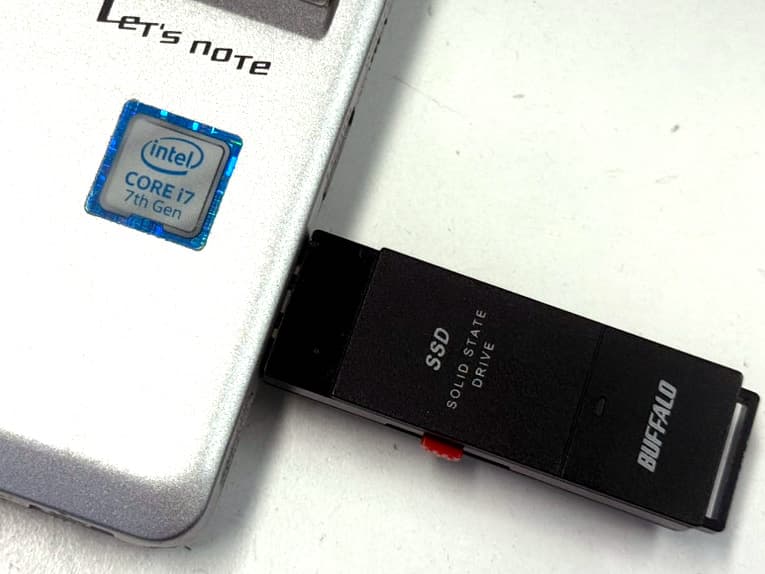

2.外付けHDDやポータブルSSDが認識されるものの、開けない

ディスクの管理にパソコンに接続した外付けHDDやポータブルSSDは表示される・認識されているように見えるものの、ダブルクリックすると「デバイスの準備ができていません」と表示され、ファイルやフォルダにアクセスができなくなる症状が出ることも多いものです。

※「フォーマットする必要があります。フォーマットしますか。」など、フォーマットを要求されるだけの場合には別の問題が発生していることも推測される状況となります。

※物理的故障が起きた場合でも同様の表示になることが多く、注意が必要です。

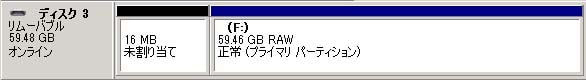

3.SDカードがRAW形式と表示される

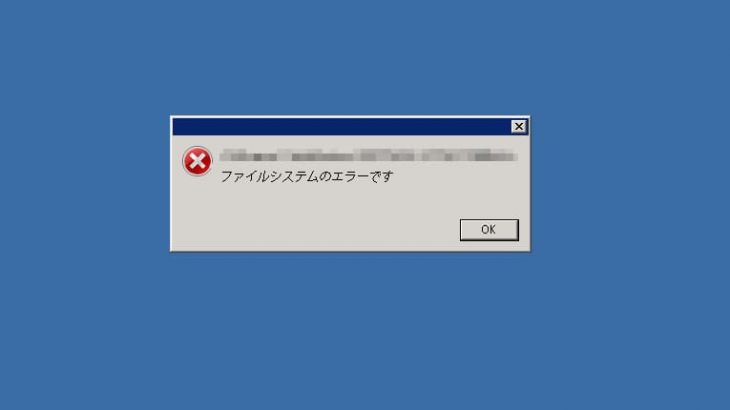

フォーマットを促される、またはファイルシステムがRAWと表示されて、アクセスができなくなったときにも「デバイスの準備ができていません」エラーが出ることがあります。

※物理的故障が起きた場合でも同様の表示になるため注意が必要です。

4.内蔵HDD/SSDがBIOSでは見えるもののOSで使用ができない

パソコンに内蔵されているHDDやSSDがBIOSでは検出されるものの、Windows(OS)上では表示がされず使用ができなくなることも起こりえます。

※発生原因はケーブルの接触不良や設定ミスとの切り分けが必要です。

5.デバイスマネージャーに「!」マークが出る

デバイスマネージャーを開くと「!」マークが出て、HDDやSSDが認識しないときにも「デバイスの準備ができていません」エラーが表示されることがあります。

※他のハードウェアの故障やソフトウェアの不具合でもエラーが出ることも多いため、安易に判断することは避けた方が良いものです。

6.容量が0バイトと表示される

HDDやSSD、USBメモリやSDカードなどのデバイスにアクセスしようとすると容量が0バイトになり、保存しているはずのファイルやフォルダが全く見えない状態に陥る他、「デバイスの準備ができていません」エラーが表示されることがあります。

※機器の物理的故障やフォーマットの未実行、メディアが暗号化された状況でも同様の症状が出ることがあるものです。

7.読み込み中のまま停止する

HDDやSSD、USBメモリやSDカードなどのデバイスにアクセスしている最中に読み込みバーが進まず、動作が停止することがあります。その際にも「デバイスの準備ができていません」エラーが表示されることがあるものです。

※ネットワークの接続遅延やパソコン全体の処理に高負荷がかかっている、機器の故障によって症状が引き起こされることもあります。

8.LEDランプが点滅または点灯し続ける

外付けHDDやポータブルSSDなどを操作していても反応が無く、アクセスランプが点滅または点灯し続ける時にも「デバイスの準備ができていません」エラーが出ることがあります。

※ケーブルやポートの再接続で変化があるか確認する方法も選択肢に挙がってきますが、機器が物理的に故障していることが原因で症状発生に繋がっていることも多く、データを失いたくない方は慎重な対応が求められます。確認作業を進めるだけで機器に致命傷を与え、データが完全に消失する自体に陥ることも起こりえるものです。

9.異音がする

カチカチ・ガリガリなどの異音がパソコンや外付けHDDから聞こえる際には「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示されることがあります。

※機器から異音がする場合には重篤な物理障害が発生している事が大半で、通電し続ける・電源の入り切りや再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできることを試しただけでも機器が完全に故障する他、被害が拡大する恐れが高まります。

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された時には発生している症状や注意点を把握しておくことで、原因の特定や適切な対処方法を選択することが可能となるものです。

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示される原因と仕組み

「デバイスの準備ができていません」エラーは、単なる接続上のトラブルだけでなく、OSやデバイス内部、機器の故障など様々な原因によって発生するものです。ここでは、「デバイスの準備ができていません」エラーが出る代表的な原因とその発生プロセスをわかりやすく解説していきます。

- ケーブルやポートの接触不良

- ポートの部分的故障

- 電力不足や給電経路の劣化

- デバイスの物理的損傷(ヘッドクラッシュ・基板破損など)

- ドライバの破損や未インストール

- OSのアップデートや設定変更による不整合

- 書き込みキャッシュ設定による初期化の失敗

- 初期化されていないディスク

- ファイルシステムの破損

- OSやBIOSの不具合

1.ケーブルやポートの接触不良

USBケーブルやSATAケーブルの接点が酸化や摩耗で劣化すると、データ信号が断続的に途切れ、認識エラーを引き起こします。その結果、「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示される他、HDDやSSDなどのデバイスが認識できないトラブルが発生することも少なくありません。

↓外付けHDDが認識しない状況でお困りの方はこちらの記事もご確認ください。

2.ポートの部分的故障

マザーボードや外付けケースの特定のUSBポートやSATAソケットが損傷したことが原因で、他のポートでは正常に動作が可能でも特定のポートに接続した際に「デバイスの準備ができていません」などのエラーを引き起こすこともあります。

3.電力不足や給電経路の劣化

外付けHDDやUSBハブなど複数の機器を同時に使用した際には電力不足が原因となり、デバイスの動作が途中で失敗することも起こりえます。電源アダプタやSATA電源ケーブルの劣化が原因で、エラーの表示に繋がることも少なからず、ありえるものです。

4.デバイスの物理的損傷(ヘッドクラッシュ・基板破損など)

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された際にはHDDのヘッドクラッシュや基板焼損、SSDのコントローラ故障など、機器に物理障害が発生したことが原因で症状発生に繋がっていることが多く、データを失いたくない方は慎重な対応が求められます。

デバイスが少しでも物理的・機械的に損傷しているような場合に「デバイスの準備ができていません」等のエラーメッセージが表示された際には、データが失われるサインであることが大半で、電源の入り切りや再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単に試せることを行っただけでも機器に致命傷を与えてしまうことが多く起こりえるものです。「デバイスの準備ができていません」エラーが出た際にデータを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

5.ドライバの破損や未インストール

デバイスが動作するために必要なドライバが壊れている、または存在しない場合にはOSは正常なアクセス命令を送れず、「デバイスの準備ができていません」等のエラーが表示されることもありえます。

6.OSのアップデートや設定変更による不整合

Windows Updateの直後やBIOS設定変更が原因で従来のドライバや設定が不適合となり、デバイスが認識されなくなることも起こりえます。そんな時にも「デバイスの準備ができていません」などのエラーが生じることがあります。

7.書き込みキャッシュ設定による初期化の失敗

書き込みキャッシュが有効な状態で不意に電源が切断される、パソコンの電源が切れた時には、再接続時に初期化が失敗してエラーが出やすくなります。

8.初期化されていないディスク

新品や換装直後のディスクはパーティション情報がなく、OSがアクセスできないため「デバイスの準備ができていません」と表示されることがあります。

9.ファイルシステムの破損

HDDやSSD、USBメモリなどのデバイスでファイルシステムの情報が破損すると、論理障害・物理障害の発生を問わずアクセスができなくなってしまいます。その際にはRAW表示になる・ファイルシステムの整合性にエラーが出ることが多いものです。

10.OSやBIOSの不具合

発生頻度は少ないものの、BIOSの設定異常やCMOS電池切れが原因となり、デバイスの接続情報が失われて「デバイスの準備ができていません」などのエラーを引き起こすこともありえます。

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時にすぐに試せる対処方法

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時にHDDやSSD、USBメモリなどの機器が物理的・機械的に故障していなければすぐに試せる対処方法で問題の解決が見込めます。しかしながら、デバイスが少しでも損傷しているような時に自力で操作や復旧作業を進めると状態が重篤化して、取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえるものです。失敗したくない・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合には対処方法を進める前にプロのデータ復旧業者に相談することを優先しましょう。相談してから作業を進めても遅くは無いものです。

- ケーブルやポートを変える

- アダプタやUSBハブの抜き差しを試す

- 他のPCに接続する

- デバイスマネージャーを使う

- ドライバを再インストールする

- 書き込みキャッシュを無効化する

- 再起動や設定の確認を行う

1.ケーブルやポートを変える

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時には、ケーブルや接続ポートの不具合が原因であることも少なからず、考えられるものです。そんな時には物理的な接続不良を切り分ける方法が自分で試せる対処方法として挙げられます。

・具体的な手順

- パソコンをシャットダウンする。

- 使用しているケーブルを抜き、別のケーブルに交換する。

- 別のUSBポートやSATAポートに接続し、再起動後に認識を確認する。

- 他の種類のケーブル(例:別規格のUSBケーブル)でも試してみる。

※しかしながら、「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時にはHDDやSSD、USBメモリ、SDカードなどのデバイス自体が故障していることが原因で症状発生に繋がっていることが大半であり、再接続を試すことで機器に致命傷を与えてしまうことも多く起こりえるものです。データを失いたくない方は何度も試さないようにしましょう。少しでも悩んだり困ったりした際には手を止めてプロのデータ復旧業者のアドバイスを聞くようにした方が希望する結果に繋がります。

2.アダプタやUSBハブの抜き差しを試す

電源経路の接触不良や一時的な過負荷が「デバイスの準備ができていません」などのエラーを引き起こしていることもありえます。そんな時には電源アダプタやUSBハブの抜き差しを行う方法も選択肢に挙がってきます。

・具体的な手順

- 外付けHDDやUSBハブの電源アダプタを抜く。

- 10秒以上待つ。

- パソコンに再接続して、電源ランプや動作音を確認する。

※可能であれば、セルフパワーのUSBハブでは無く、デバイスはパソコンに直結で試しましょう。

※この方法も機器がすでに壊れている時に行うと状態を重篤化させるだけの行為になることがあるため注意が必要です。

3.他のPCに接続する

「デバイスの準備ができていません」が出た際には、デバイス側とPC側、どちらに問題があるかを切り分けることも重要です。原因の切り分けを行うには、他のパソコンやOS、Windowsを使っていてエラーメッセージが表示されたのであればMacを使う方法も有効な手段になりえることがあります。

・具体的な手順

- デバイスをパソコンから安全に取り外す。

- 別のパソコンに接続する。

- Windows以外(MacやLinux)でも試して、OS依存の問題か確認してみる。

※他の端末でもデバイスが認識しないときには問題発生の原因がデバイス側にあると判断ができるものです。

4.デバイスマネージャーを使う

HDDやSSD、USBメモリ、SDカードなどのデバイスが認識しない・エラーメッセージを表示されるような場合にはデバイスマネージャーで状態を確認する方法もすぐに試せる対処方法として挙げられます。デバイスマネージャーを使うことで、症状発生の原因が機器側にあるのか、ドライバにあるのかを判別することができることもあります。

・具体的な手順

- Windowsキー+Xで「デバイスマネージャー」を開く。

- 「ディスクドライブ」や「USBコントローラ」を展開する。

- 対象デバイスに警告マークがないかを確認する。

※デバイスが「不明なデバイス」と表示されている場合はドライバ側の問題を疑いましょう。

↓SSDが認識しない状態になった時にはこちらも参照ください。

5.ドライバを再インストールする

ドライバの破損や一時的な不具合が原因で「デバイスの準備ができていません」エラーを引き起こしているような場合にはドライバを再インストールする方法が有効な手段になりえます。

・具体的な手順

- デバイスマネージャーで対象のデバイスを右クリックする。

- 「デバイスのアンインストール」を選択する。

- デバイスを接続したままパソコンを再起動する。

- Windowsが自動的にドライバを再インストールし始めるため、待つ。

- ドライバの再インストールが完了した後、エラーが再現するか確認する。

6.書き込みキャッシュを無効化する

USB接続時の初期化失敗を防ぐための方法としては、書き込みキャッシュを無効化する方法が選択肢に挙がってきます。無効化した後は機器の安全な取り外しを徹底しましょう。

・具体的な手順

- デバイスマネージャーで対象ドライブを右クリックし「プロパティ」を開く。

- 「ポリシー」タブを選択する。

- 「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」のチェックを外して、OKをクリック。

- 無効化した後は必ず「ハードウェアの安全な取り外し」を実行する。

7.再起動や設定の確認を行う

「デバイスの準備ができていません」と表示される原因が軽微のエラーや一時的な不具合である場合にはパソコンの再起動やBIOS設定の確認を行う方法がすぐに試せる対処方法として有効な手段になりえます。

・具体的な手順

- 作業中のデータを保存する

- パソコンを再起動する。

- 再起動後も改善しない場合には、PCの起動時にBIOS設定画面を開き、接続したデバイスが認識されているか確認する。

※BIOSで認識されない場合はハードウェア側に問題があることが多いため注意が必要となります。

「デバイスの準備ができていません」エラーが出てHDDやSSD、USBメモリ、SDカードなどのデバイスが正常に動作しなくなった際には機器自体がすでに故障していることが多く、注意が必要となります。安易に原因や損傷箇所を推測して対処方法を進めると取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえます。データを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したい方は手を止めて早めにプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを検討しましょう。

【症状別】エラーが出た際の詳細な対処方法は

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された際には様々な症状が発生してしまうものです。ここでは、症状別の対処方法を詳しく解説していきます。

- ディスクの管理でドライブ文字やパーティションを確認する

- USBハブを外して直接接続する

- CHKDSKを実行する

- SFCでシステムファイルを修復する

- Diskpartで属性解除・再フォーマットを行う

- BIOS設定を標準値に戻す

- CMOS電池を交換する

1.ディスクの管理でドライブ文字やパーティションを確認する

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た時には、Windowsのパソコンに標準で搭載されている「ディスクの管理」画面で状態を確認するようにしましょう。この方法はHDDやSSDなどのデバイス自体は認識されているものの、ファイルやフォルダが開けないケースで有効な手段として挙げられるものです。

・症状発生例

ディスクの管理でデバイス名が表示されるが、エクスプローラーでは表示されない。

「未割り当て」と表示される等。

・具体的な手順

- Windowsキー+R→「diskmgmt.msc」でディスクの管理を開く。

- 対象のデバイスを右クリック→「ドライブ文字とパスの変更」で新しい文字を割り当てる。

- 「未割り当て」の場合には「新しいシンプルボリューム」を作成する。

※「初期化されていません」と表示される、異音がする、HDDやパソコンなどのデバイスを1年以上使っていて経年劣化の疑いがある場合の他、データを失いたくないと少しでも考えた場合には手を止めて、プロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。デバイスが認識されていてもファイルやフォルダが開かない・データのコピーができないなどの症状が出ている時にはすでに機器が故障しているか壊れかかっていることがほとんどです。そんな時に無理に作業や操作を続けると状態が重篤化して後悔する結果に繋がってしまいます。

2.USBハブを外して直接接続する

USB経由の接続エラーは、間に挟んでいるハブや延長ケーブルの損傷や断線が症状発生の原因になることも多いものです。外付けHDDやUSBメモリなど外部デバイスを直接パソコンに接続していない状況でエラーメッセージが表示された際には、USBハブや延長ケーブルなどの使用を止める方法が有効な手段になることもありえます。

・発生状況例

USBハブや延長ケーブルを使って接続している時だけエラーが出る。

・具体的な手順

- USBハブや延長ケーブルを取り外し、パソコン本体のUSBポートに直接接続し直す。

- 可能であれば背面ポートや別のパソコンでも試す。

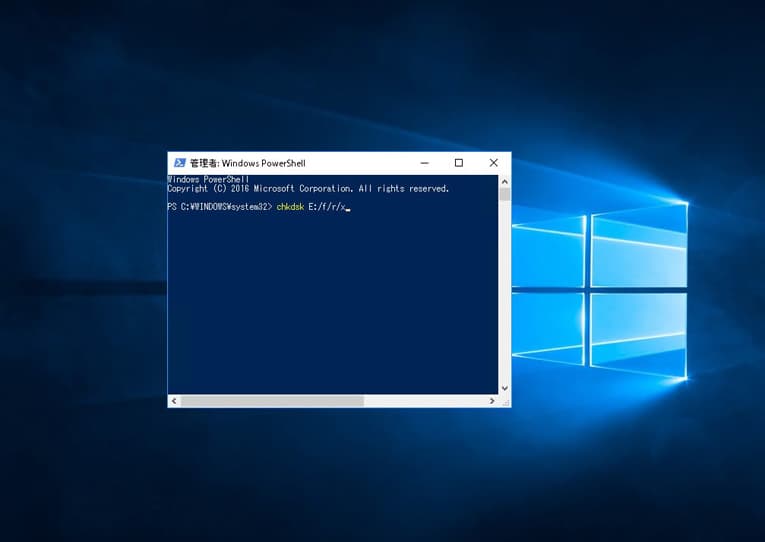

3.CHKDSKを実行する

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た際にデバイス自体は認識されるものの、ファイルシステムが破損したことが原因でデータにアクセスできない時にはCHKDSKを使う方法も選択肢に挙がってきます。

・症状発生例

RAW表示はなく、ドライブ容量が正しく表示されているがデータにアクセスができない。

※HDDやSSD、USBメモリ、SDカードなどが全く認識しない場合や作業に不安を少しでも感じる時には無理に操作を進めない様にしましょう。CHKDSKを使ってエラーを修復する方法はデバイスが物理的に故障している・壊れかかっている時に試すとデータが意図しない形で上書きされる・故障箇所が増える・損傷具合が重篤化するなど、状態を重篤化させるだけの行為になりえます。

・具体的な手順

- コマンドプロンプトを管理者権限で開く。

- コマンドプロンプトにコマンド、「chkdsk X: /f /r」を入力する。

- 処理が終了したら、パソコンを再起動する。

- デバイスが正しく認識されるか確認を行う。

※項目1は、スタートメニューで「cmd」と検索→右クリックして「管理者として実行」を選択すれば開きます。

※項目2の「X:」はデバイスのドライブ文字に置き換えましょう。

↓USBメモリが認識しない状況でお困りの方はこちらの記事も参照下さい。

4.SFCでシステムファイルを修復する

パソコンに内蔵されているHDDやSSDなどのストレージに対してOS領域でのみ、エラーが生じているような場合には、システムファイルが破損したことが原因で症状を引き起こしていることもありえます。

・症状発生例

OS領域の内蔵ディスクでのみエラーが発生する。

・具体的な手順

- 管理者権限でコマンドプロンプトを開く。

- sfc /scannow を実行する。

5.Diskpartで属性解除・再フォーマットを行う

HDDやSSDなどの機器がRAW状態になる・読み取り専用になって解除できない時にはdiskpartで属性の解除や再フォーマットを行う方法が有効な手段になりえます。しかしながら、この方法を実行するとデバイス内の全データが消えてしまいます。「デバイスの準備ができていません」などのエラーが表示された際に機器内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には操作や作業を進めないように注意しましょう。

・症状発生例

RAW表示や「読み取り専用」でフォーマットできない状態。

・具体的な手順

- 管理者権限でコマンドプロンプトを開きます。

- diskpart → list disk → select disk n

- attributes disk clear readonly → clean → create partition primary

- format fs=ntfs quick または format fs=fat32 quick

※この方法を試すとデバイス内の全データが消去されます。また、HDDから異音がする場合や正常に動作しない時は実行しないように注意しましょう。状態が重篤化してしまいます。

6.BIOS設定を標準値に戻す

BIOSの設定の不具合でパソコンの内蔵ストレージ(HDDやSSD)がOSで認識されず、「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示される時にはBIOS設定を標準値に戻す方法が自分で試せる対処方法として挙げられます。

・症状発生例

内蔵ストレージがBIOS上では認識されるものの、OS上では認識されない場合。

・具体的な手順

- パソコンの起動時にBIOSセットアップ(例:F2/DEL)に入る。

- 「Load Defaults」または「Optimized Defaults」を選択し保存する。

※本来、パソコンを使用する上でBIOSは正しく設定されており、BIOS設定に入る、BIOS設定を変更する必要が出ることは少ないものです。意図的にBIOS設定を変更した場合を除いて、設定の変更を行うことは避けましょう。「デバイスの準備ができていません」などのエラーが表示され、内蔵ストレージが認識しない時には設定上の問題ではなく、機器が故障していることの方が多いためです。

7.CMOS電池を交換する

マザーボードの電池が劣化したことが原因でBIOS設定が保持できず、内蔵ストレージが認識されない・「デバイスの準備ができていません」などのエラーが出る状況では、CMOS電池を交換する方法が有効な手段になりえる時があります。

・症状発生例

パソコンの電源を切るたびにBIOS設定がリセットされ、デバイスの認識に失敗する場合。

・具体的な手順

- パソコンの電源を切り、ケーブル類を抜く。

- マザーボード上のボタン電池を新しいものに交換する。

※しかしながら、内蔵ストレージが認識せず、「デバイスの準備ができていません」と表示される状況であったとしてもパソコンを開封し、ボタン電池を交換する方法はリスクが高い方法でもあるため、注意が必要となります。そもそもパソコンはユーザーが開封・分解することを前提には作られていないものです。そのため、パソコンのケースを開けて作業を進めると静電気や塵、ホコリの影響、誤操作が原因となり、機器に致命傷を与える他、取り返しのつかない状況に陥ってしまうことも多く起こりえます。パソコンを自分でカスタマイズ、改造した後にエラーが表示された場合を除いてパソコン内の部品を触る事は避けた方が良いものです。特にパソコン内のデータを失いたくない方は余計な作業を進めて後悔する前にプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

データを守るために取りたい行動

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された時には、症状が発生した原因の見極めとその後の行動がデータ保全の成否を左右することがあります。ここでは、パソコンやHDDなどのデバイスに生じる論理障害や物理障害、それぞれの特徴を踏まえて、より具体的な対処方法や判断基準を紹介していきます。

- 重要データがある場合は即時に操作を中止する

- 障害の種類を判別する

- 復旧業者に相談する

1.重要データがある場合は即時に操作を中止する

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た直後に作業や操作を続けると、データの上書きや障害の悪化を招く危険性が高まります。認識しない・機器が熱い・異音がするような時にはすぐに電源を切り、通電をやめることが最善の対処方法にもなりえます。

2.障害の種類を判別する

「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示され、機器が使用不可になった場合には論理障害や物理障害、もしくはその両方の障害が生じていることが推測され、適切な対処方法を選択するには障害の種類を判別することが重要です。

・論理障害の可能性が高い症状例

下記のような症状がエラーメッセージの表示とともに発生している時には論理障害が発生していることが多いものです。

| 一部のファイルやフォルダのみ開けない |

|---|

| アクセスが極端に遅い |

| ファイルシステムがRAWと表示される |

| エクスプローラーでデバイス自体は見えるものの開くとエラーが出る |

※しかしながら、論理障害とともに物理障害が一緒に発生していることも多いため、安易に判断することは危険です。

・物理障害の可能性が高い症状例

下記のような症状がエラーメッセージの表示とともに発生している時には論理障害が発生していることが多いものです。

| 外付けハードディスクやUSBメモリなどの外部デバイスが全く認識しない |

|---|

| デバイスが一瞬認識された後すぐ消えてしまう |

| ファイルやフォルダが開かない |

| ファイルやフォルダのコピーや移動ができない |

| 複数のエラーメッセージが表示される |

| カチカチ、ジーといった異音が鳴る |

| 異常な振動や発熱が生じている |

| 焦げ臭い匂いがする |

※「デバイスの準備ができていません」エラーに限らず、エラーメッセージが表示され、機器が正常に動作しなくなったときには論理障害ではなく、物理障害が発生していることがほとんどです。その際には電源の入り切りやPCの再起動、ケーブルの抜き差しなど簡単にできることを試しただけでも機器に致命傷を与えてしまうことも多く起こりえます。エラーが出たデバイス内のデータが大事・早く安く確実に問題を解決したいと少しでも考えた場合には手を止めてプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。

通電を続けただけでも損傷部位が増える・故障具合が悪化する・データが意図しない形で上書きされる他、復旧作業自体が困難な状況に陥る危険性が高まります。

3.復旧業者に相談する

「デバイスの準備ができていません」などのエラーが出た際に判断に迷う・どうしたら良いかわからないと思った時には復旧業者に相談することを検討しましょう。ここでは、復旧業者に相談した方が良いタイミングについて紹介します。

・復旧業者に相談した方が良いタイミング例

| 物理障害が疑われる症状が出た場合 |

|---|

| 作業中にエラーが頻発したとき |

| デバイスに重要な業務データや思い出のデータが含まれる場合 |

| 早く安く確実に問題を解決したい時 |

こうした状況では早期の業者相談が望ましく、自己判断での対応は避けた方が希望する結果に繋がります。

・無料相談を活用する

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された際にハードディスク、SSD、パソコン、USBメモリ、SDカード、CFカードなどの機器から早く安く確実にデータを取り出したいと少しでも考えた場合にはプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することが問題解決への近道となります。

「デバイスの準備ができていませんと表示される・機器が認識しない・正常に動作しないような時には機器に論理障害ではなく物理障害が発生していることが大半です。デバイスに保存しているデータを失いたくない・早く安く確実に復旧したいと少しでも考えた場合には技術力の高いデータ復旧業者に連絡することが重要となります。

・データ復旧業者の選び方

データ復旧業者は数多く存在しており、どこの復旧会社に相談したら良いのか悩んでしまうかもしれません。そんな時に少しでも悩んだり困ったりした場合には、下記のような点をチェックしましょう。選択がスムーズになります。

- 高度な技術力を持っている(独自技術やAI技術の有無)

- 復旧作業のスピードや対応が早い

- 復旧料金プランや復旧費用例が公式サイトに明記されている

- クリーンルームなど専用環境下や専用ラボで復旧・修復対応を行っている

- 情報の守秘義務やセキュリティ管理が徹底されている

- データ復旧の実績や事例紹介が豊富である

アドバンスデータ復旧は1から6の項目、全てを満たしているおすすめのデータ復旧業者です。独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復旧・修復作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。ハードディスク、SSD、パソコン、USBメモリ、NASやRAIDサーバー、SDカード、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど様々な機種に対してデータ復旧の実績も数多くあり、安心です。

「デバイスの準備ができていません」エラーの発生時にやってはいけないこと

「デバイスの準備ができていません」エラーが出た際に、慌てて行動すると状況を悪化させ、復旧の難易度を上げる危険性が高まります。ここでは、「デバイスの準備ができていません」と表示された場合にデータを失いたくない方は絶対に避けたい行動をより詳しく解説していきます。

- エラーが出たデバイスに対して通電し続ける

- 電源の入り切りや再起動を繰り返す

- 高リスクコマンドや初期化操作を自己判断で実行する

- 衝撃を与える

- 分解や部品交換を試みる

- 復旧ソフトを使う

- 水濡れ後に自己乾燥や再使用を試みる

- 高温・低温環境で使用する

- 接続したまま長時間放置する

1.エラーが出たデバイスに対して通電し続ける

「デバイスの準備ができていません」と表示されたデバイスが一見正常に動いているように見えたとしても、内部では読み取りエラーやコントローラの不具合が悪化していることが多いものです。通電中は常に読み書きやリトライが行われるため、障害が発生した箇所に負担がかかり続けます。USBメモリやSDカードでも、繰り返しの接続試行はメモリセルを摩耗させ、データ領域が意図せず上書きされる恐れがあるものです。「デバイスの準備ができていません」に限らず、エラーメッセージが表示された際に機器内のデータを失いたくない方は通電を止めることから始めましょう。

・Windowsのパソコンでデバイスが正常に動作しなくなった際に表示されるエラーメッセージ例

・Macでデバイスが正常に動作しなくなった際に表示されるエラーメッセージ例

| セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。 |

|---|

| ディスクでロック解除を妨げる問題が検出されました。 |

↑エラーが表示され、デバイスが正常に動作しない・認識しなくなった状況でお困りの方は各メッセージ内容をクリックしてください。エラーメッセージ別の対処方法もそれぞれ紹介しています。

2.電源の入り切りや再起動を繰り返す

「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示され、機器が正常に動作しなくなった時には電源の入り切りやPCの再起動をすぐに試してしまうかもしれませんが、再起動は1回までが限度です。電源の入り切りや再起動を繰り返すとHDDの場合はヘッドやスピンドルモーターに多大な負荷がかかり、完全に壊れる原因になりえる他、SSDではコントローラやキャッシュメモリに過剰な書き込みが行われてしまいます。「一度試して問題が改善しなければ、それ以上は行わない。手を止める。」ことが最重要となります。

3.高リスクコマンドや初期化操作を自己判断で実行する

diskpart cleanや「ディスクの初期化」、フォーマット操作を進めるとデバイス内のデータ領域は論理的に破壊されてしまいます。さらに、誤って別のドライブに操作を実行してしまう事例も珍しくありません。「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが出て、機器が正常に動作しなくなった時には慌ててしまうことが多いものの、自己判断で操作を進めると取り返しのつかない状況に陥ってしまう事が多く、データを失いたくない・早く安く確実に問題を解決したいと思った時にはプロの復旧業者のアドバイスを聞くようにしましょう。

↓HDDを初期化・フォーマットしてしまってお困りの方はこちら。

4.衝撃を与える

稼働中や障害発生後のデバイスは非常にデリケートになっています。ハードディスクでは衝撃によるヘッドクラッシュ、SSDやUSBメモリでは基板やはんだ接合部の破損が起こりやすいものです。不具合が発生した後に衝撃や振動、水没など外的要因が加わると取り返しのつかないくらい機器が壊れてしまう事態に陥ることもありえます。外部デバイスを持ち運ぶ必要がある時には電源を切り、緩衝材などで保護しましょう。

5.分解や部品交換を試みる

パソコンやHDD、SSD、USBメモリ、SDカードなどのデバイスは精密機器です。クリーンルームなど専用の設備が無い環境で分解・開封すると、微細な塵やほこり、静電気などで即座に損傷してしまうことが多いものです。基板の交換もファームウェアや暗号化設定が一致しないと動作しなくなるため、むしろ復旧作業の難易度を上げる行為になりえます。データを失いたくない・早く安く問題を解決したいような場合には普通の環境下、例えば家やオフィスなどで精密機器を開封、分解、部品の交換を行うことはやめておきましょう。出張業者もクリーンルームなどの専用環境下で作業はできないほか、安易にデータの復旧や修理作業を依頼することで機器の状態が重篤化する事態に直結することも多いため、注意が必要となります。

↓HDDの修理を希望している方はこちらの記事もご確認ください。

6.復旧ソフトを使う

エラーメッセージが表示された・ファイルやフォルダが開かない・コピーができない・認識しないなどのトラブルが発生したデバイスに対して復旧ソフトを使って問題を解決したいと考えてしまうかもしれませんが、安易に復旧ソフトの機能を使わないように注意しましょう。まず、復旧ソフトは機器に軽度の論理障害のみが生じている時にしか使えないものです。ユーザー自身で障害の種類(論理もしくは物理)、障害の程度(軽度・中度・重度)、損傷箇所の特定を行うことは難しい他、エラーメッセージが出た時点で機器には物理障害が発生していることがほとんどであるため、復旧ソフトの機能を使うと復旧可能なデータまで破壊されてしまうことがあります。スキャンを行うだけでもデータが意図しない形で上書きされる・故障具合が悪化する・損傷箇所が増えるなど後悔する結果に直結することも多く起こりえるものです。「デバイスの準備ができていません」などのエラーが出た機器内のデータが大事・無くなったり取り出しができなくなったりしたら困ると少しでも考えた場合には復旧ソフトを使った方法は選択肢から外しておいた方が良いものです。

↓外付けHDDからデータを取り出したいと考えた時にはこちらも参照ください。

7.水濡れ後に自己乾燥や再使用を試みる

パソコンやハードディスクなどの精密機器が水没・水濡れしたあとに通電してしまう、電源を入れると回路のショートや腐食を引き起こしてしまいます。自然乾燥を行った後は乾いたように見えても内部では酸化が進行していることが多いものです。ドライヤーなどで乾かすとそれだけで機器に致命傷を与えてしまうこともありえます。精密機器が水没・水濡れした後に「デバイスの準備ができていません」などのエラーメッセージが表示された際には手を止めてできるだけ早くプロのデータ復旧業者のアドバイスを聞くようにしましょう。

8.高温・低温環境で使用する

夏場の車内放置や冬場の屋外使用など、極端な温度環境は電子部品が膨張や収縮を繰り返してはんだクラックや基板変形を引き起こすことがあります。デバイスは適温な環境で使用・保管するようにしましょう。

9.接続したまま長時間放置する

外付けハードディスクやUSBメモリなどの外部デバイスはパソコンに接続しているだけでも、OSやドライバが断続的にアクセスを試みるものです。その結果、障害が発生している部位に負荷を与え、状態を重篤化させる原因にもなりえます。認識する時としない時がある・エラーメッセージが表示されるなどのトラブルが発生した際には不要な接続は速やかに解除するようにしましょう。

再発防止と予防策

「デバイスの準備ができていません」エラーは、一度解決しても再発することがあります。ここでは、長期的に安定してデバイスを利用するための具体的な予防策も紹介していきます。

- ケーブルやポートを定期的に清掃する

- 安全な取り外しを徹底する

- 電力の安定供給を確保する

- 衝撃を防止する保管方法を選択する

- 定期的にS.M.A.R.T機能を活用する

- ファームウェアやドライバの更新を定期的に実施する

- バックアップをスケジュール化する

1.ケーブルやポートを定期的に清掃する

ホコリや酸化による接触不良を防ぐためには、柔らかいブラシやエアダスターでUSBポートやケーブル端子を定期的に清掃することも有効な対処方法になりえます。清掃前には必ず機器の電源を切り、静電気対策を行いましょう。

しかしながら、掃除をすることで重要な基板や端子を損傷させてしまうことも多く起こりえるため、心配な方・データを失いたくない場合には無理に作業を進めないようにした方が良いものです。

2.安全な取り外しを徹底する

外付けHDDやUSBメモリなどの外部デバイスをパソコンに接続して使用した後は、「ハードウェアの安全な取り外し」機能を使ってから抜く習慣をつけましょう。安全な取り外しを必ず行っていれば、書き込み中断によるファイルシステム破損を防ぐことが期待できます。

※安全な取り外しができず、無理に外部デバイスの使用を止めた後にエラーメッセージが出るようになった・機器が認識しなくなることは多く起こりえるものです。

3.電力の安定供給を確保する

大容量の外付けHDDや消費電力の高い機器は、セルフパワー型のUSBハブや専用アダプタを使って安定した電力を確保しましょう。電圧低下はデバイスに不具合を生じさせる原因に繋がることが多いものです。

4.衝撃を防止する保管方法を選択する

外付けハードディスクやパソコンなどの精密機器を持ち運ぶ時には衝撃吸収ケースを使用し、使用中は振動や衝撃を与えないように注意しましょう。特にHDDは稼働中の衝撃でヘッドクラッシュを起こす恐れがあるため、外的刺激が加わらないように保管する必要があります。

5.定期的にS.M.A.R.T機能を活用する

HDDやSSDはS.M.A.R.T機能を使って健康状態を確認することが可能です。S.M.A.R.Tで異常値やエラーカウントが増えていれば早めにバックアップを取るなど、データの保護に時間を割くことができます。

※しかしながら、デバイスが少しでも物理的に故障しているような場合にS.M.A.R.T機能を使うと機器に致命傷を与えてしまうこともありえます。エラーメッセージが表示され、デバイスが正常に動作しなくなった時には余計な操作や作業を進めて後悔することのないようにしましょう。

6.ファームウェアやドライバの更新を定期的に実施する

デバイスの誤動作を防ぐにはファームウェアやドライバの更新を定期的に行うことも有効な対処方法になりえます。機器のメーカーやマザーボードのメーカーのサイトをこまめにチェックしておきましょう。

7.バックアップをスケジュール化する

手動バックアップだけでなく、自動スケジュールバックアップを設定することもデータを守る上で重要となります。クラウドやNASの運用を組み合わせることで、障害が発生した際にも迅速にデータを復旧することが期待できるものです。

※しかしながら、どんなに準備や予防策を行っていたとしても、ある日突然、データが失われるトラブルが発生してしまうことは多く起こりえるものです。そんな時には慌ててしまうかもしれませんが、まずは手を止めることから始めましょう。慌てていると普段なら行わない作業や操作を安易に進めてしまい、後悔する結果に陥ってしまうこともありえます。少しでも困ったり悩んだりした時にはプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを検討しましょう。希望する結果に繋がります。

まとめ・エラーが発生したらどうしたら良いか?

「デバイスの準備ができていません」エラーが発生した場合、その多くはデバイスに物理的な故障が生じていることが多く、慎重な対応が求められます。自己修復を行う方法も選択肢には挙がってきますが、原因や損傷箇所の特定を正しく行わないとさらなる損傷を招く・データが失われる事態に直結することも多いため、注意が必要です。

「デバイスの準備ができていません」エラーが表示された時には機器が正常に動作しない状態に陥っていることが大半で、無理に負荷をかけないことが最重要となります。リスクを避けるためにはエラーが表示された時点でプロのデータ復旧業者の無料相談を利用することを優先しましょう。アドバンスデータ復旧は独自技術やAI技術を持っており、高度な技術力で復旧・修復作業を行うことから、迅速な対応と低価格でのデータ復旧サービスを実現しています。HDD、SSD、パソコン、USBメモリ、NASやRAIDサーバー、SDカード、ビデオカメラ、ドライブレコーダーなど様々な機種に対してデータ復旧の実績も数多くあり、安心です。